| No |

�x�@�X�@�g�@��@�i |

���@�Q�@�l |

| 41 |

�@�u�G�f���̓��v�@�i'55�j�@�@�ā^�ēF�G���A�E�J�U��

�W�����E�X�^�C���x�b�N����̒��ҏ����̉f�扻�B�����́g�J�C���ƃA�x���h�̕��ꂩ��q���g�āA�G�˂̒��j�A�[�����i���`���[�g�E�_���@���X�j�������镃�e�i���C�����h�E�}�b�Z�C�j�ɔ������Ȃ�����A�Ƒ��Ɉ����ꂽ���Ɩ]�ގ��j�L�����i�W�F�[���Y�E�f�B�[���j�̐S�̊����A��Y�A�����ĕ��Ƃ̘a���Ɏ���܂ł𖼏��G���A�E�J�U�����i�������`���B���͍��Z���̍��A���o�C�o����f�ŊςĂ���B �W�����E�X�^�C���x�b�N����̒��ҏ����̉f�扻�B�����́g�J�C���ƃA�x���h�̕��ꂩ��q���g�āA�G�˂̒��j�A�[�����i���`���[�g�E�_���@���X�j�������镃�e�i���C�����h�E�}�b�Z�C�j�ɔ������Ȃ�����A�Ƒ��Ɉ����ꂽ���Ɩ]�ގ��j�L�����i�W�F�[���Y�E�f�B�[���j�̐S�̊����A��Y�A�����ĕ��Ƃ̘a���Ɏ���܂ł𖼏��G���A�E�J�U�����i�������`���B���͍��Z���̍��A���o�C�o����f�ŊςĂ���B

���̉f��̐����̗v���́A���ƌ����Ă��L�������������W�F�[���Y�E�f�B�[���̑��݂ŁA�����ڂ����ɁA��ɗJ�����߂��߂����Ȋ፷�����A���ɋQ���A������ƃX�l���A����ł��ĊÂ���V�I�ł�����L�����̕��G���@�ׂȃL�����N�^�[�Ƀs�b�^���Ƃ܂��Ă���B�����炭���̉f��́A�f�B�[���ȊO�̔o�D���������Ȃ�A����قljf��j�Ɏc�錆��ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B�u���[�}�̋x���v�̃w�b�v�o�[���Ɠ��l�ɁA������܂�����Ɣo�D�Ƃ̉^���I�ȏo��ł��낤�B

���̉f�悪���{�ŕ���ꂽ�̂�1955�N10��14�������A�f�B�[���͂��̂킸���Q�T�ԑO�̂X��30���ɁA24�̎Ⴓ�Ŏ����Ԏ��̂ŖS���Ȃ����B�剉��Ƃ��Ă͖{�M�����ڌ����ł��邱�̍�i�ɂ���Ĝa���̔@���f�B�[�����o�ꂵ�����A�����ނ͂��̐��ɂ��Ȃ������̂ł���i�u�R����h���S���v�œo�ꂵ���u���[�X�E���[�̏ꍇ�Ƃ�������ł���j�B������܂��A���̍�i��`���̖���ɂ������R�̈�Ȃ̂����m��Ȃ��B������A���B�N�^�[�E�����O�y�c�̉��t�ɂ����Ȃ��f�G�Ȗ��ȂŁA���ꂪ�����q�b�g�p���[�h�Œ����Ԃɘi���ăx�X�g������Ɛ肵�Ă����̂��L���Șb�B��������Ȃ����̂̓����O�ł͂Ȃ��{��i�̃X�R�A�������Ă��郌�i�[�h�E���[�[���}���Ȃ̂����A���̂�������̃J�o�[�Ղ���q�b�g���Ă��܂����B�܂��m���ɁA�������Ă��T���g�����̓����O�y�c�Ղ̕��������Ƒf�G�ȉ��t�ł����ˁB�i���{���J'55�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(69)�u�G�f���̓��v�@�@�i���Q�Ɓj

(70)�u�����̂悤�ȏ��v

�@�@�i'55 �ēF�A�����E

�@�@�@�@ �W�����W���E�N���[�]�[�j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(63)�u��l�̖�v�@�i'55

�@�@ �ēF�`���[���Y�E���[�g���j

���u���R�Ȃ����R�v(55)�B�W�F�[���Y�E�f�B�[���剉��Q��B������s�Ǐ��N���̂ŁA��i�I�ɂ͑債�����͂Ȃ����A�f�B�[���剉��Ƃ��������ŋL���Ɏc���Ă����i�B�������f�B�[���̑��݊��͂�͂�̂ē�B�i�^���[�E�E�b�h�����炵���B

���u�����̂悤�ȏ��v(55)�B�A�������W�����W���E�N���[�]�[�ē̃T�X�y���X�E�X�����[�B�Ō�̃h���f���Ԃ����o�͂������N���[�]�[�B�������͂���܂��B����́u�߂܂��v���{�����[�{�i���X�W���b�N�̃R���r�B

���u�s�N�j�b�N�v(55)�B�W���V���A�E���[�K���ēɂ�镑�䌀�̎��g�ɂ��f�扻��i�B�t�����ƒ��ɂ���ė����E�C���A���E�z�[���f���Ɣނ���芪���l�ԌQ�����B�J���[���������B���J�ȉ��o�͍D�������Ă�B

���u��n�̂����v(55)�B�T�^�W�b�g�E���C�ē̃C���h�f��̏G��B�n�����Ƒ��̐����Ƌ���`���Ċ����I�B���������Ńx�X�g����B�킪���ł͂����ƒx���'66�N�A�`�s�f�ɂČ��J�B

|

| 42 |

�@�u�K���̓��S�ҁv�@�i'55�j�@�@�@�ā^�ēF�E�B���A���E���C���[

�A�����J�Ŏ��ۂɋN�������������ɁA�W���Z�t�E�w�C�Y�����������A���䌀�ɂ��Ȃ�������𖼏��E�C���A���E���C���[�������ɉf�扻�B���镁�ʂ̃T�����[�}����Ƃ̉ƂɁA�E�������R�l�̎��l���N�����A�Ƒ��������ė����Ă���B�Ƒ���l���Ɏ��ꂽ�v�_���i�t���h���b�N�E�}�[�`�j�͉�Ђɏo���Ă��{���̎��������Ȃ��B���x���ǂ��o�����Ƃ��邪���s����ٔ������`�ʂ��G��B�ςĂ��������Ɋ�����n���n������B���̉f��́A���a�ȉƒ�����P�������m��Ȃ��A����̒��̃T�X�y���X��`���Ă��邾���ɉ�X�ɂƂ��Ă��l���ł͂Ȃ��A����Ȏ��������ɋN���������A�����͕��e�Ƃ��ċB�R�Ƃ����ԓx�ʼnƒ�����邾�낤���c�����l���Ȃ���ς�Ǝ�l�������Ɋ���ړ����Ă��܂��A�]�v�ٔ��������܂�̂ł���B�Ɛl�����������R�l�̔o�D�A��Ƃ̃n���t���[�E�{�K�[�g�A���̒���f���[�C�E�}�[�e�B���A�e�\�ȑ�j���o�[�g�E�~�h���g���A����������I�ł��ꂼ��̐��i���▭�ɕ`���������Č����B�Ō�ɕ��e�Ƃ��Ă̈Ќ��ƐӔC����S�����A�u���̉Ƃ���o�čs���I�v�ƈꊅ����t���h���b�N�E�}�[�`�̉��Z�ɂ͉��Ƃ����т����Ȃ�B���̕��e�ɁA������҂�،h�̔O��������{�K�[�g�̂��肰�Ȃ����Z�ɂ����ڂ��B����̕t���ǂ���̂Ȃ��A�T�X�y���X�f��̌���ł���B���Ȃ݂ɁA�[��ӓ�ē�'66�N�ɔ��\�������f��i�u�����i���ǂ��j�v�́A���̉f��̍I���ȏĂ������ł���B���e�����O���A���Y���D�����Ă���A������Ȃ��Ȃ�������������B��r���Ċς�̂��ʔ������낤�B�i���{���J'56�N�j �A�����J�Ŏ��ۂɋN�������������ɁA�W���Z�t�E�w�C�Y�����������A���䌀�ɂ��Ȃ�������𖼏��E�C���A���E���C���[�������ɉf�扻�B���镁�ʂ̃T�����[�}����Ƃ̉ƂɁA�E�������R�l�̎��l���N�����A�Ƒ��������ė����Ă���B�Ƒ���l���Ɏ��ꂽ�v�_���i�t���h���b�N�E�}�[�`�j�͉�Ђɏo���Ă��{���̎��������Ȃ��B���x���ǂ��o�����Ƃ��邪���s����ٔ������`�ʂ��G��B�ςĂ��������Ɋ�����n���n������B���̉f��́A���a�ȉƒ�����P�������m��Ȃ��A����̒��̃T�X�y���X��`���Ă��邾���ɉ�X�ɂƂ��Ă��l���ł͂Ȃ��A����Ȏ��������ɋN���������A�����͕��e�Ƃ��ċB�R�Ƃ����ԓx�ʼnƒ�����邾�낤���c�����l���Ȃ���ς�Ǝ�l�������Ɋ���ړ����Ă��܂��A�]�v�ٔ��������܂�̂ł���B�Ɛl�����������R�l�̔o�D�A��Ƃ̃n���t���[�E�{�K�[�g�A���̒���f���[�C�E�}�[�e�B���A�e�\�ȑ�j���o�[�g�E�~�h���g���A����������I�ł��ꂼ��̐��i���▭�ɕ`���������Č����B�Ō�ɕ��e�Ƃ��Ă̈Ќ��ƐӔC����S�����A�u���̉Ƃ���o�čs���I�v�ƈꊅ����t���h���b�N�E�}�[�`�̉��Z�ɂ͉��Ƃ����т����Ȃ�B���̕��e�ɁA������҂�،h�̔O��������{�K�[�g�̂��肰�Ȃ����Z�ɂ����ڂ��B����̕t���ǂ���̂Ȃ��A�T�X�y���X�f��̌���ł���B���Ȃ݂ɁA�[��ӓ�ē�'66�N�ɔ��\�������f��i�u�����i���ǂ��j�v�́A���̉f��̍I���ȏĂ������ł���B���e�����O���A���Y���D�����Ă���A������Ȃ��Ȃ�������������B��r���Ċς�̂��ʔ������낤�B�i���{���J'56�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(64)�u�K���̓��S�ҁv �i���Q�Ɓj

(65)�u��Y�ǂ��Ə������v

�@�@�i'55 �ēF�W���Z�t�E�k�E

�@�@�@�@�@�@�@�@ �}���L�E�B�b�c�j

���u�D�_�����v(55)�B�q�b�`�R�b�N�ḗA���̂�т肵���^�b�`�̓D�_�R���f�B�E�T�X�y���X�B�O���[�X�E�P���[���������B

���u�n���[�̍Г�v(55)�B������q�b�`�R�b�N�ḗA���ِF��B�n���[�Ƃ������̂߂���@��N��������c�̃h�^�o�^�E�u���b�N�E�R���f�B�B�q�b�`�R�b�N�̈Ӓn���Ȉ�ʂ���������i�����A���s�I�ɂ͑�R�P�����B�l�I�ɂ͍D���ł��B

���u����v(55)�B�f���B�b�h�E���[���ēɂ��A�I�[���h�~�X�̗���ł̗���`���B�L���T�����E�w�b�v�o�[���A���b�T�m�E�u���b�c�B�����B�x�j�X�̕��i���������B�D���ȍ�i�ł��ˁB

���u�V�N�ڂ̕��C�v(55)�B�r���[�E���C���_�[�ē��}�������E�������[�Ə��߂đg�A���}���`�b�N�E�R���f�B�̉���B�n���S�̒ʕ��E����̕��Ń������[�̃X�J�[�g���܂����V�[�����b��ɂȂ����B���������o�͑��ς�炸���ł��B��������ꂽ���������c�B

|

| 43 |

�@�u�Ԃ����D�v�@�@�i'56�j�@�@���^�ēF�A���x�[���E�������X

���D���A�܂�ňӎv�����������̂悤�ɏ����Ȏq���ƒ��ǂ��Ȃ邪�A��������������K�L�ǂ������D�ƖV���ǂ������A���Ԃ����ĕ��D�͈ނ�ł��܂��B�߂��ޖV��̂��ƂɁA�p�����̕��D���W�܂��ė��āA�₪�ĕ��D�ɂ��܂����V��͋�ɕ����オ��A�������Ƃ��Ȃ����ōs������Ƃ����A�ƂĂ��S���܂�t�@���^�X�e�B�b�N�ȃ����w���B ���D���A�܂�ňӎv�����������̂悤�ɏ����Ȏq���ƒ��ǂ��Ȃ邪�A��������������K�L�ǂ������D�ƖV���ǂ������A���Ԃ����ĕ��D�͈ނ�ł��܂��B�߂��ޖV��̂��ƂɁA�p�����̕��D���W�܂��ė��āA�₪�ĕ��D�ɂ��܂����V��͋�ɕ����オ��A�������Ƃ��Ȃ����ōs������Ƃ����A�ƂĂ��S���܂�t�@���^�X�e�B�b�N�ȃ����w���B

���̍�i�́A���w���̍��A���A���^�C���ŊςĂ���B���̍��ς��m��͂قƂ�ǎ������ǂ߂Ȃ��������A����̓Z���t���قƂ�ǂȂ������̂ł��̓_�͖��Ȃ������B�������܂�Ɋ�z�V�O�Ȃ��b�ł������ׁA�Ȃ�ŕ��D���V��̌�����čs���̂������ł��Ȃ������B���������X�g�V�[���͉�����������Ȃ����A�ƂĂ��E���E�������̂��o���Ă���B�f��Ƃ́A�����ɂ͐�ɋN���蓾�Ȃ��悤�Ȃ��b�ł��A��������̉����ĕ`�����Ƃ��ł��閂�@�̂悤�ȑf���炵�����̂ł���ƁA���̎��O���Ȃ��犴�����̂ł���B���������Ӗ��ł��̍�i�́A�q���̎��Ɋς��f��̒��ł͍ł��S�ɏĂ��t�����A�Y����Ȃ���i�Ȃ̂ł���B��l�ɂȂ��čČ�������A����́u�ƂȂ�̃g�g���v��u�d�D�s�D�v�Ȃǂ́A�q���Ɛl�ԈȊO�̐������Ƃ̐S�̌𗬂�`������A�̃t�@���^�W�[��i�̌n���ɂ��q�����i�ł���ƕ������āA�]�v���������B�A���x�[���E�������X�́A���̌�����ɖ���y����f�G�ȍ�i�i�u�f���炵�����D���s�v�u�t�B�t�B�����s���v�Ȃǁj������������Ă���B�i���{���J'56�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(71)�u�Ԃ����D�v�@�@�i���Q�Ɓj

(72)�u��V�̕���v

�@�@�i'56 �ēF�C���O�}�[���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�x���C�}���j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(66)�u�w�b�h���C�g�v�@�i'56

�@�@ �ēF�A�����E�x���k�C���j

(67)�u�{���ҁv

�i'56 �ē��F�W�����E�t�H�[�h�j

���u���Ȃ���������v(55)�B�t���b�h�E�A�X�A�ƃ��X���[�E�L�������剉�̃~���[�W�J���B�A���l�f�l�ł͂Ȃ��t�H�b�N�X��i�B���ς�炸�A�X�e�A�̗x��͗D��Ō���������B�ē̓W�[���E�l�O���X�R�B

���u��Ɩ��v(55)�B�A�����E���l�ḗA�i�`�X�E�h�C�c�̃��_���l�s�E�����e�����h�L�������^���[�B�킪���ł�'61�N���J�B���A���^�C���ŊςĐg�̖т��悾�����B�J���[�ŎB��������̕��i�ƑΔ䂳�������o���N��B�G��ł���B

|

| 44 |

�@�u�S�����v�@�@�@�i'56�j�@�@�Ɂ^�ēF�s�G�g���E�W�F���~

����S���̋@�֎m��Ƃ̓��퐶����W�X�ƕ`�����A�s�G�g���E�W�F���~�ē̏G��B��l���̂�����ƃK���R�ȋ@�֎m�A���h���A���W�F���~�ē��g���D���B�����q�̏��N�T���h�����������G�h�A���h�E�l���H�������ɉ����B��e���̃��C�U�E�f���E�m�[�`�F�����܂��B ����S���̋@�֎m��Ƃ̓��퐶����W�X�ƕ`�����A�s�G�g���E�W�F���~�ē̏G��B��l���̂�����ƃK���R�ȋ@�֎m�A���h���A���W�F���~�ē��g���D���B�����q�̏��N�T���h�����������G�h�A���h�E�l���H�������ɉ����B��e���̃��C�U�E�f���E�m�[�`�F�����܂��B

�ʂɑ傫�Ȏ������N����킯�ł��Ȃ��B�����͕��̋������ɏ���Ɍ������邵�A���j�͎��Ƃ��ău���u�����Ă���B���������ƒ�̂��������ɋC���ɂA���h���A�͂�����Ƃ������̂��N�����A�i��������A��Z��ɂȂ�B�c�ƁA���܂��܂ȕs�K����Ƃ��P������ǁA�c�̋�����ƁA���邢�T���h���̏Ί�ɋ~���A�₪�Ĉ�ƂɍK���ȓ����߂��ė���B

�����̈����A�Ƒ��̈��A���Ԃ̗F��c�Ȃǂ����݂��ݕ`����A�S��łB����͂��������A���È���Y����R�c�m���ɘA�Ȃ鏼�|���s���f��ɂ��������E�ł���A���{�l�̐S�̋Ր��ɂ��G���A�ƂĂ����Ȃ�����ǁA�n�[�g�E�H�[�~���O�ȑf�G�ȍ�i�ł���B�J�����E���X�e�B�P���̈��D����тт����Ȃ������B���̉��y���b�c�Œ��������ł��܂����ė���B�s�G�g���E�W�F���~�ē̍ō���ł���A���E�߂̌���ł���B�i���{���J'58�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(68)�u�����ɑ̂�v

�@ �i'56 �ēF�X�^�����[�E

�@�@�@�@�@�@�L���[�u���b�N�j

(69)�u���͂�����䖝�ł��Ȃ��v

�i'56

�ēF�t�����N�E�^�V�������j

���u�w�b�h���C�g�v(56)�B�A�����E�x���k�C���ēƂ��Ă͈�ԗǂ��o��������B���V�̉^�]��i�W�����E�M���o���j�ƐH���̎Ⴂ���i�t�����\���[�Y�E�A���k�[���j�̗��Ɣj�ǂ�`���B���߂����h���}�ł���B�W���Z�t�E�R�X�}��Ȃ̃e�[�}�Ȃ��q�b�g�����B

���u���ق̐��E�v(56)�B�����̃v���ł���W���b�N���C�u�E�N�[�X�g�[���ē��������L�^�f��̉���B���X�̐����̐������̐��Ԃ������ő���ۂޔ������B�q���̍��ς����ƂĂ����������B���C�E�}���������ēB�J���k�f��ՃO�����v����܁B

���u�{���ҁv(56)�B�W�����E�t�H�[�h�ēِ̈F�������B�W�����E�E�F�C�����C���f�B�A���ގ��O�̒j��������B���X�g�ɋ��Ɣ߂��݂��Y���G��ł���B�i�^���[�E�E�b�h�����B

|

| 45 |

�@�u������̏�v�@�i'57�j�@�@�ā^�ēF�r���[�E���C���_�[

�u�킵�̃T�u���i�v�ɑ����w�b�v�o�[���{�r���[�E���C���_�[�R���r�̍�i�B����w�b�v�o�[���͏�������E��i�H�j���āA�v���C�{�[�C�̒��N�I�W�T�}�����������ɂ��鏬�����I�������Ă���B�薼�Ƃ����X�g�[���[�Ƃ����A������ƊԈႦ�����炵����i�ɂȂ�Ƃ��낾���A���C���_�[�̏�i�ş��������o��������~���Ă���B

�p���Ŏ����T����J�Ƃ��Ă���N���[�h�i���[���X�E�V���o���G�j���A�A�����J�̕x���t���i�K���i�Q�[���[�E�N�[�p�[�j�̐l�ȂƂ̕��C�̎�����l�Ȃ̕v�ɕ��A����ɂ���Ď��i�ɋ������v����l���E���ɗ��鎖��m�����N���[�h�̖��A���A�[�k�i�w�b�v�o�[���j���A�@�]���������ăt���i�K���̊�@���~���A��������t���i�K���ƃA���A�[�k�̗����n�܂�c�B�����ɂ����}���`�b�N�ȓW�J�ŁA�t���i�K�����ق��Ă���W�v�V�[�y�c�����t����u�t�@�b�V�l�[�V�����i���f�̃����c�j�v�����ʓI�ɗ��p����Ă���ӂ�����܂��B����͈ꌾ�Ō����Ȃ�A�g���h�̐��E�ł���A��������A���C���_�[�́g���h�����\����f��Ȃ̂ł���B�����Ō����Ȃ�A��������g�����h�œǂ܂����i�̂悤�Ȃ��̂ł���B����Ƀm��Ȃ��l�͂��̍�i���y���ގ��i���Ȃ��B�w�b�v�o�[�����A��������w�L�т����l�ɂȂ肩���Ă��鍠�Ƃ���������D���B������܂��ɁA���̎����ł����������Ȃ����ł��낤�B���X�g�ŁA����o������Ԃ�ǂ�������A���A�[�k���t���i�K���������グ�閼�V�[���͊����I�ł���B����_�́A�N�[�p�[���V���߂��Ă���_���i���̎��N�[�p�[��56�j�B�Ȃ����̍�i�́A��Ƀ��C���_�[�Ƃ̃R���r���u���M���̂����D���v�u�A�p�[�g�̌��݂��܂��v���n�߁A���X�̖�����������r�{�Ƃ̂h�E�`�E�k�E�_�C�������h���A���߂ă��C���_�[�Ƒg�L�O���ׂ���i�Ƃ��Ă��L���ɂƂǂ߂Ēu�������B�i���{���J'57�N�j

|

���u���������v(56)�B���Z���̎����A���^�C���Ŋςāi���J��'63�N�j�A���������L��������B������ɑ���ꂽ�����������������N�̎v������Ղ��ĂԁA�S���܂銴����B�A�[�r���O�E���p�[�ēB����͐Ԏ��Œǂ�ꂽ�h���g���E�g�����{���ϖ��ŏ����āA�Ȃ�ƃA�J�f�~�[����܂���܂��Ă��܂����B ���u�����ɑ̂�v(56)�B�X�^�����[�E�L���[�u���b�N�ēɂ��A���n�ꔄ������D�v���`�����ƍ߉f��̉���B���Ԏ�������ɃY���������o���ʔ����B��������Ōv�搬���c�Ƃ������ł��ׂĂ����A�ɋA�����X�g����ۓI�B

���u�W���C�A���c�v(56)�B�W�F�[���Y�E�f�B�[���̈��B�e�L�T�X�̗Y��Ȏ��R��ɁA�����Ƃ̂R�O�N�ɓn��l����`������̓h���}�B�W���[�W�E�X�e�B�[�����X�ēB���X�������Ă�����Ƒދ��ł��B

���u�m�肷���Ă����j�v(56)�B�q�b�`�R�b�N�ēB����́u�ÎE�҂̉Ɓv�̃����C�N�B���̏����������̍�i�����ɁA������������Ɩʔ����B�W�F�[���Y�E�X�`���A�[�g�A�h���X�E�f�C�����B���́u�P�E�Z���E�Z���v�����ʓI�Ɏg���Ă���B�D���ȍ�i�ŁA�{���̓x�X�g�ɓ��ꂽ�������̂ł����c�B

|

| 46 |

�@�u��

�w�v�@�@�@�@�@�i'57�j�@�@�ā^�ēF�r���[�E���C���_�[

�A�K�T�E�N���X�e�B�̌��쐄�����������ɂ������䌀���A�r���[�E���C���_�[�������ɉf�扻�����~�X�e���[�̏G��B�����h���̍x�O�ɏZ�ދ������̖��S�l���E�Q����A�e�^�҂Ƃ��đߕ߂��ꂽ�Z�[���X�}���̃��i�[�h�i�^�C�����E�p���[�j�́A�ٔ��ٌ̕��q�r�ٌ�m�i�������a�@����މ@����j�̃E�B���t���b�h���i�`���[���Y�E���[�g���j�Ɉ˗�����B�E�B���t���b�h���͒������烌�i�[�h�̖��߂��m�M���A�a�ݏオ��ɂ�������炸�ٌ�������邪�A���i�[�h�̍ȃN���X�e�B�[�l�i�}�����[�l�E�f�B�[�g���b�q�j�͈ӊO�ȏ،����͂��߂�c�B �A�K�T�E�N���X�e�B�̌��쐄�����������ɂ������䌀���A�r���[�E���C���_�[�������ɉf�扻�����~�X�e���[�̏G��B�����h���̍x�O�ɏZ�ދ������̖��S�l���E�Q����A�e�^�҂Ƃ��đߕ߂��ꂽ�Z�[���X�}���̃��i�[�h�i�^�C�����E�p���[�j�́A�ٔ��ٌ̕��q�r�ٌ�m�i�������a�@����މ@����j�̃E�B���t���b�h���i�`���[���Y�E���[�g���j�Ɉ˗�����B�E�B���t���b�h���͒������烌�i�[�h�̖��߂��m�M���A�a�ݏオ��ɂ�������炸�ٌ�������邪�A���i�[�h�̍ȃN���X�e�B�[�l�i�}�����[�l�E�f�B�[�g���b�q�j�͈ӊO�ȏ،����͂��߂�c�B

��]�O�]����X�g�[���[���܂Ƃ߂郏�C���_�[�̉��o���ɋ}���݂ŁA�ٔ����ƃ��[���A���▭�Ƀu�����h����Ă������B�܂��������C���_�[���o�́A�������ȃ��u�R���f�B�ł����������T�X�y���X���ł��A�����B���Ă����ꍛ�ꂷ��قǂ��܂��B����ɂ��I���ȃh���f���Ԃ������邪�A�f��͂���Ƀh���f���Ԃ����d�|���Ă��Č�����ɓǂ�ł��Ă��ʔ����B���҂����Ȃ̂ɂ������B�^�C�����E�p���[���悭����Ȗ������������̂ł���B�f�B�[�g���b�q�͂��̎�56�ˁi�O�f�̃Q�[���[�E�N�[�p�[�Ɠ����N�j�̂͂������A�d���Ŕ������A�ƂĂ�����ȍɌ����Ȃ��B�����ăE�B���t���b�h���������郍�[�g���̉��Z���܂��▭�B��҂Ɏ~�߂��Ă���ɂ�������炸�A�����邳���Ō�w�i�G���U�E�����`�F�X�^�[�j�̖ڂ������߂Ă��̎肱�̎�ŗt�����z����������������Ƃ���A�{�Ƃ͊W�Ȃ��G�s�\�[�h���y�����B�����`�F�X�^�[�Ƃ̒��X���~�Ƃ���肷���b������B�����������A�G�X�Ƃ������[�����X�Ȗ��t���ɂ���āA���̍�i��P�Ȃ鐄���T�X�y���X�����ŏI��点�Ă��Ȃ����C���_�[�̖����o�͖{���ɂ������ł���B���̃E�B���t���b�h�����Ō�ɁA�B�R�Ƃ����ӋC���݂ʼn������ȔƐl�ٌ̕��������c�Ƃ����G���f�B���O�����C���ǂ��B���������`���[���Y�E���[�g���̖����Z���y���ނ����ł��ꌩ�̉��l����B�ٔ��~�X�e���[�̌���ł���B�c�֑������A���̖M��͂�����ƂЂǂ��B��i�̓��e���܂������`���Ă��Ȃ����肩�A���̒l�ł��������Ă���B�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��������̂��B�i���{���J'58�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(73)�u��w�v�@�@�i���Q�Ɓj

(74)�u�삢�����v

�@�@�i'57 �ēF�C���O�}�[���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�x���C�}���j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(70)�u��w�v�@�@�i���Q�Ɓj

(71)�u�삢�����v

���u���~�v(56)�B�n�[�}���E�������B���̗L���Ȍ�����W�����E�q���[�X�g���ē������ɉf�扻�B�O���S���[�E�y�b�N�剉�B���ʼn�̂悤�ȉ摜����ۓI�B���₦�Ȃ���������������菵������悤�ȃG�C�n�u�D���̎��O������ȉ���B�r�e�w�͍�����ƃ`���`�ł��B

���u�֒f�̘f���v(56)�B�J���[�E�V�l�X�R�ŕ`���ꂽ�r�e�f��̌ÓT�I����B�ƌ������A���{�b�g�E���r�[�Ƃ����L�����N�^�[���ł��L��������i�B�ِF�Ȃ̂́A�C�h�̉����ƌĂ���̐����̂̐��́B���̓����Ƃ��Ă͐��I�ȃA�C�f�A�ł���B�r�e�f��t�@���͕K���B�ēF�t���b�h�E�l�E�E�B���R�b�N�X�B

���̔N�̂����P�{�̌���r�e�f����Љ�B�u�{�f�B�E�X�i�b�`���[�^���|�̊X�v(56)�B�W���b�N�E�t�B�j�B����́u���܂ꂽ�X�v�̉f�扻�B�ē����������A�N�V�����h�̃h���E�V�[�Q���B�r�{�����C�g�Ƙe���o�����T���E�y�L���p�[�I�Ƃ������Ȏ�荇�킹�B�r�e�w���قƂ�ǎg���Ă��炸�A�ǂ��炩�ƌ����ƐS���I�T�X�y���X�ɋ߂��B��\�Z�Ȃ���W���W�����|������N���r�e�f��̌ÓT�I����B�����r�f�I�݂̂Ō���ł͖����J�B

|

| 47 |

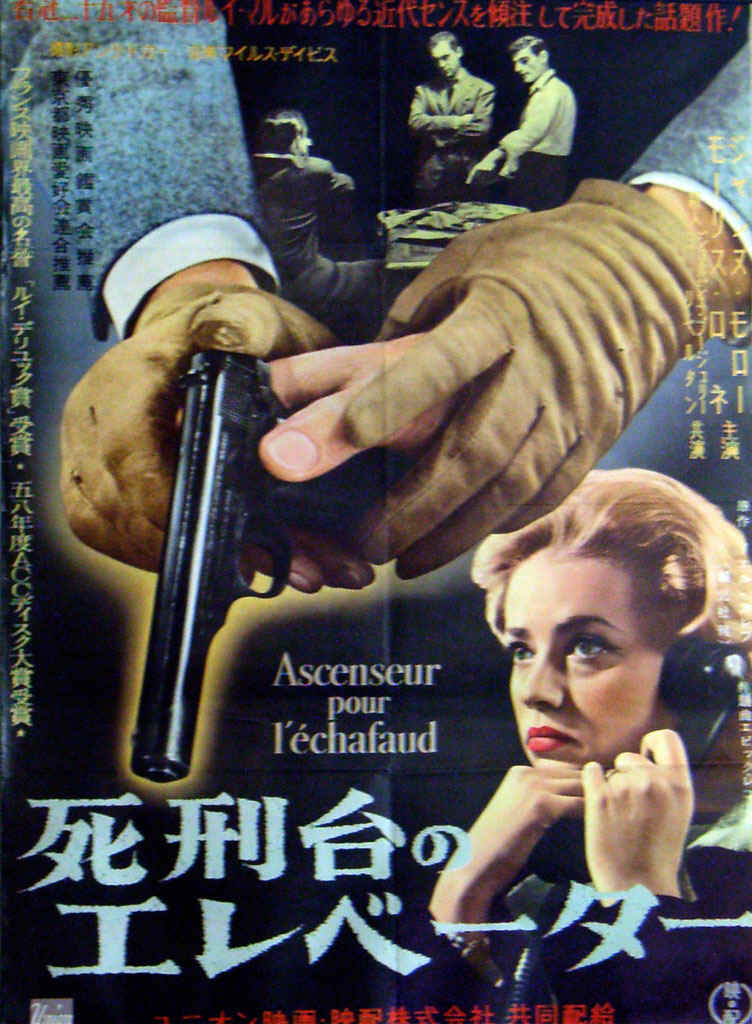

�@�u���Y��̃G���x�[�^�[�v�@�i'57�j�@�@���^�ēF���C�E�}��

�T�X�y���X�̏G�삪�����܂��B����́A�V�l�̃��C�E�}���ē��A�킸��25�̎��ɎB��グ���f�r���[��B�В��v�l�t�������X�i�W�����k�E�����[�j�ƕs�ς̗��ɑ��������Ј��W�����A���i���[���X�E���l�j���A�В����E�Q���A�U���H��ɂ���Ċ��S�ƍ߂���ނ��A������Ƃ�����Ⴂ�ŏ�����G���x�[�^�[�̓d�����~�߂��Ă��܂��A�W�����A���͊ʋl�߂ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ������o�����Ƃ���W�����A���̏ł�B�A���ė��Ȃ��W�����A����T���ăp���̊X�������炤�t�������X�B�����Ђ̑O�ɒ�߂��W�����A���̎Ԃ𓐂݁A��������E�l��Ƃ��Ă��܂��Ⴂ�J�b�v���c�B�f��͂����O�҂̍s������Ȃ���ٔ������^�b�`�ŕ`���čs���B�p���̖�����܂悤�t�������X�̎p�ɃJ�u��}�C���X�E�f�C�r�X�̕��J���W���Y�E�g�����y�b�g�̋������ƂĂ������B�f���炵���̂̓��X�g�V�[���B���������Ŋ��S�ƍ߂��������邻�̒��O�A����؋��ɂ���Ă��ꂪ�Ƃ�������Ă��܂��B�����������ɂ���̂͂܂�����Ȃ��t�������X�ƃW�����A�����������������X�̏��ł�����B����ɂ��Ԃ���W�����k�E�����[�̐Ȃ����m���[�O�c�B�����ɂ��t�����X�f��炵���������G���f�B���O�ł���A�t�����X�E�k�[�x���o�[�O�̑N��ȏ��o��ł��������B�J�����͌�ɑ����̃k�[�x���o�[�O�̌���Ƀ^�b�`���邱�ƂɂȂ�A�����E�h�J�G�B�Y�����Ń��m�E�o���`�������o���B�i���{���J'58�N�j �T�X�y���X�̏G�삪�����܂��B����́A�V�l�̃��C�E�}���ē��A�킸��25�̎��ɎB��グ���f�r���[��B�В��v�l�t�������X�i�W�����k�E�����[�j�ƕs�ς̗��ɑ��������Ј��W�����A���i���[���X�E���l�j���A�В����E�Q���A�U���H��ɂ���Ċ��S�ƍ߂���ނ��A������Ƃ�����Ⴂ�ŏ�����G���x�[�^�[�̓d�����~�߂��Ă��܂��A�W�����A���͊ʋl�߂ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ������o�����Ƃ���W�����A���̏ł�B�A���ė��Ȃ��W�����A����T���ăp���̊X�������炤�t�������X�B�����Ђ̑O�ɒ�߂��W�����A���̎Ԃ𓐂݁A��������E�l��Ƃ��Ă��܂��Ⴂ�J�b�v���c�B�f��͂����O�҂̍s������Ȃ���ٔ������^�b�`�ŕ`���čs���B�p���̖�����܂悤�t�������X�̎p�ɃJ�u��}�C���X�E�f�C�r�X�̕��J���W���Y�E�g�����y�b�g�̋������ƂĂ������B�f���炵���̂̓��X�g�V�[���B���������Ŋ��S�ƍ߂��������邻�̒��O�A����؋��ɂ���Ă��ꂪ�Ƃ�������Ă��܂��B�����������ɂ���̂͂܂�����Ȃ��t�������X�ƃW�����A�����������������X�̏��ł�����B����ɂ��Ԃ���W�����k�E�����[�̐Ȃ����m���[�O�c�B�����ɂ��t�����X�f��炵���������G���f�B���O�ł���A�t�����X�E�k�[�x���o�[�O�̑N��ȏ��o��ł��������B�J�����͌�ɑ����̃k�[�x���o�[�O�̌���Ƀ^�b�`���邱�ƂɂȂ�A�����E�h�J�G�B�Y�����Ń��m�E�o���`�������o���B�i���{���J'58�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(75)�u���p�t�v

�@�@�i'57 �ēF�C���O�}�[���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�x���C�}���j

���u�삢�����v(57)�B�C���O�}�[���E�x���C�}���ē̑�\��B���Ȃ薼�𐋂�����w�����́A�����}���钼�O�̖��Ɖ�z�ƌ����̌����̒��ŁA�l���Ƃ́A���Ƃ͉�����`���B����Ƃ̕]�����������A�̊ς�����ł��L���������܂��B�`���̖��̃V�[���͈�ۓI���������㔼�͊o���Ă��Ȃ��B�g�V��H�������ς���A������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����c�B

���u�\���v(57)�B�Z�V���E�a�E�f�~���ē̃X�y�N�^�N�������G���B�g�C���^����Ɋ������B�������B�������A���^�C���ŊςĂ���͂��B�����ς����͖ʔ��������ƋL�����Ă��邪�A���ς�Ƃǂ��ł��傤���ˁB

|

| 48 |

�@�u�\��l�̓{���j�v�@�i'57�j�@�@�ā^�ēF�V�h�j�[�E�����b�g

�e���r�ŕ��f����A�����]�����h���}���A�e���r�łł����o��S�������V�h�j�[�E�����b�g���f��E�f�r���[��i�Ƃ��ĎB��グ���f�B�X�J�b�V�����E�h���}�̌���B����E�r�{�̓��W�i���h�E���[�Y�B �e���r�ŕ��f����A�����]�����h���}���A�e���r�łł����o��S�������V�h�j�[�E�����b�g���f��E�f�r���[��i�Ƃ��ĎB��グ���f�B�X�J�b�V�����E�h���}�̌���B����E�r�{�̓��W�i���h�E���[�Y�B

���e�E�Q�̗e�^�őߕ߂��ꂽ17�˂̏��N�̍ٔ��ŁA���R�����������N��L�߂ɂ��邩�ۂ��ɂ��ĉ��X�Ƌc�_���d�˂�B�ŏ���12�l��11�l�܂ł��L�߈ӌ��ł��������A������l�A���R�W���i�w�����[�E�t�H���_�j�����������A�Ȍケ�̂W�������܂��܂ȋ^��_��Njy���ĂP�l�܂��P�l�c�Ɩ��߈ӌ��ɓ����čs���B

�ŏ��͒N�����������Ă������ׂȋ^��_�ɂ��āA�t�H���_�������A��ÂɎw�E���A��������ق����čs���v���Z�X���X�������O�ŁA�܂�Ŗ{�i����������ǂ�ł��邩�̂悤�Ȗʔ����ɖ����Ă��Č�����������B����������ɂ���̂͐l�Ԃ��l�Ԃ��ق����̓���ł���A�l��l�̐���������̋c�_�����Ō��߂čs���ٔ����x�ւ̔ᔻ�ł���B�����āA�f�B�X�J�b�V������ςݏd�˂邤���ɁA���R�����ꂼ��̐l�Ԑ��A�g���E�}�܂ł�������ɕ�������ɂ���čs���B�����ɍ\�z���ꂽ�V�i���I�A�₦���J�������ړ����邱�Ƃɂ���āA�Ƃ�����ΒP���ɂȂ肪���Ȉ�̔��R�������̕���W�J�ɉ��s���ƃT�X�y���X�������炵�������b�g�̉��o�A��������f���炵���B���L���Ȕo�D�����̌������Ԃ��荇���������̂ł���B�Ō�܂Ŋ�Ȃɒ�R���郊�[�E�i�E�R�b�v�̔M�����������Ȃ��B�@�@�i���{���J'59�N�j

|

���u�D�ƃ_�C�������h�v(57)�B�A���W�F�C�E���C�_�ēB�Y�r�O�j�G�t�E�`�u���X�L�[�����锽���{�g�D�̎�҂����ƃe�����Y���̋��ԂŔY�݁A���c�Ɏ���ōs���܂ł�ǂ����|�[�����h�f��̖���B�c�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�b�����ݓ����ĂĐ̊ς����͂悭������Ȃ������B�����A��l�����S�~�̂ď�̂悤�ȏ��Ŗウ���ʃ��X�g�V�[�������͑N��Ɋo���Ă���B����Ƃ̐��͍������A������x��������ς�x�X�g�ɓ��邩���m��Ȃ��B

���u�j���[���[�N�̉��l�v(57)�B�u���C�����C�g�v�B�e��A�A�����J��ǂ�ꂽ�`���b�v�������T�N�Ԃ�ɎB�������h�쌀�B�j���[���[�N�ɖS�����������̉��l�̖ڂ�ʂ��āA����A�����J��ɗ�ɔ�����Ă���B�������̓`���b�v�����B�t�����\���E�g�����t�H�[�͂��̉f����^���Ă���B�`���b�v�����Ō�̎剉��ł�����B

�@

|

| 49 |

�@�u���ɂ����鋴�v�@�@�i'57�j�@�@�p�^�ēF�f���B�b�h�E���[��

�t�����X�̍�ƁA�s�G�[���E�u�[���i�r�e�f��u���̘f���v�̌���҂Ƃ��Ă��L���j�́A����̐푈�̌������ɏ������x�X�g�Z���[�����̉f�扻�B���퉺�̃^�C���r���}����œ��{�R�̕ߗ��ɂȂ����p�R���m�������A���{�R�ߗ����e�����֓��卲�i�����F�j�̖��߂ŁA�N���C�͂ɂ����鋴�̌��݂𖽂����邪�A�ߗ������[�_�[�ł���j�R���\���卲�i�A���b�N�E�M�l�X�j�͎���̌ւ�ƃW���l�[�u��������ɂ��Ƃ��Ƃ��Η�����B�������₪�č֓��ƃj�R���\���͕s�v�c�ȗF��Ɍ���A�͂����킹�ċ��̌��݂�簐i���邱�ƂɂȂ�B �t�����X�̍�ƁA�s�G�[���E�u�[���i�r�e�f��u���̘f���v�̌���҂Ƃ��Ă��L���j�́A����̐푈�̌������ɏ������x�X�g�Z���[�����̉f�扻�B���퉺�̃^�C���r���}����œ��{�R�̕ߗ��ɂȂ����p�R���m�������A���{�R�ߗ����e�����֓��卲�i�����F�j�̖��߂ŁA�N���C�͂ɂ����鋴�̌��݂𖽂����邪�A�ߗ������[�_�[�ł���j�R���\���卲�i�A���b�N�E�M�l�X�j�͎���̌ւ�ƃW���l�[�u��������ɂ��Ƃ��Ƃ��Η�����B�������₪�č֓��ƃj�R���\���͕s�v�c�ȗF��Ɍ���A�͂����킹�ċ��̌��݂�簐i���邱�ƂɂȂ�B

���{�̍֓��卲�̕��m�����_�ƁA�p�R�̃j�R���\���卲�̋R�m�����_�̂Ԃ��荇���ƗF��ւ̕ω����ʔ����B�l�ԂƂ������̂́A�Η����Ă������͐S���G�ꍇ���A�����荇������̂ł���B���������������F��̎Y���A�N���C�͂̋����A�푈�̋��C����u�ɂ��Ĕj�Ă��܂����X�g�̂ނȂ����c�i�K���Ŕ��j���狴����낤�Ƃ����j�R���\��������̃X�C�b�`�̏�ɓ|�ꂱ��ł��܂��Ƃ����A�����ɂ��C�M���X�I�Ȕ�����j�B�֓����j�R���\�������ɐ₦�A�ꕔ�n�I�����Ă����R�オ�u���C���I�v�Ƌ��ԃ��X�g�ɂ��̉f��̃e�[�}���Ïk����Ă���B�푈�̋�������ɗ�ɔᔻ�����f���B�b�h�E���[���̏d���ȉ��o������B���J��������ۓI�ȃe�[�}�ȁu�N���C�̓}�[�`�v���Y�����Ȃł���B�i���{���J'57�N�j�@

|

���u��ɂ͊���v(57)�B�A���h���E�J�C���b�g�ē̗͍�B�N���g�E�����Q���X�������҂��A�f�@��f�����������ׂɁA���̕v�̃V���A�l�i�t�H���R�E�����j�ɋt���݂���A�����̉ʂĂ܂Œǂ��l�߂���B����Ղŕ߂���ꂽ�ǂ��܂ł����������̌��i����ۓI�B���̕s�𗝌��Ȃ̂����A����ɂ��������l�ƃC�X���������Ƃ̕s�т̑Η����w�i�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�ٔ����������ł���B���Ȃ݂ɃV���A�l���������t�H���R�E�����́A�N���[�]�[�ē��u���|�̕�V�v�Ń��C�W���������Ă����l�ł�����܂��B

|

| 50 |

�@�u�߂܂��v�@�@�@�i'58�j�@�@�ā^�ēF�A���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N

�s�G�[���E�{�����[�ƃg�[�}�X�E�i���X�W���b�N�̃~�X�e���[�����̉f�扻�B����A�N�V�f���g�ō������|�ǂɂȂ������Y���̃X�R�b�e�B�i�W�F�[���Y�E�X�`���A�[�g�j�́A���F�ɗ��܂�A���̍ȃ}�f���[���i�L���E�m���@�N�j����s���邤���A�������ޏ��������悤�ɂȂ邪�A�}�f���[���͓ˑR�C���@�̓�����ė������Ă��܂��B���ӂ̃X�R�b�e�B�͂�����A�}�f���[���ƉZ��̏����W���f�B�������A�ޏ��Ƀ}�f���[���̖ʉe���d�˂悤�Ƃ��邪�E�E�E�E�B

�S�̂Ƃ��ẮA������ǂ������Ɏ���ɔw��ɉB���ꂽ�䂪���炩�ɂȂ��čs���c�Ƃ����{�i�~�X�e���[�I�F�����������A����܂łɂ��u�������|�v�ȂǂŐl�Ԃ̐[�w�S���̕s�v�c����Nj����ė����i�u���x�b�J�v�u�f�R�v�Ȃǂɂ����̗v�f���`�����ƗL��j�q�b�`�R�b�N�炵���A����̓~�X�e���[�ƌ��������A�g���E�}�ƈ��̖ώ��ɂ����Ȃ܂��j�̐S�̜f�r��`�����S���h���}�I�F�ʂ�������i�ł���B����́A�{�����X�g�Ŗ��������ׂ��W���f�B�̐��̂Ɠ�̓������A�r���ł͂��ƃo�����Ă��܂�����\���ł����炩�ł���B���̈׃~�X�e���[�E�t�@������͂��̌㔼�̓W�J�ɕs���̐���������邪�A�q�b�`�R�b�N�̈Ӑ}����������̓W�J�͑傢�ɔ[���o����̂ł���B�X�R�b�e�B�������g���E�}�Ɩώ�����悤�₭�������Ɍ��������X�g�ɂ���ė���A�Ȃ�Ƃ�����Ȍ������q�b�`�R�b�N�炵���B

�X�g�[���[���ʔ������A�Â�ɋÂ�܂������f�����f��j�̏ォ��͌������Ȃ��B�������|�ǂ̎����Ƃ��āA�J�������g���b�N�o�b�N���Ȃ���Y�[���A�b�v�i�ō����Ă邩�ȁH����Ă���w�E���Ă��������j����J�b�g�́A��ɃX�s���o�[�O���u�W���[�Y�v�ȂǂōI���Ɉ��p���Ă���B�\�E���E�o�X���S���������C���E�^�C�g���́A�N���N���Q�����A�܂����߂܂����N���������ȃA�j���[�V�������ʂ����Q�B�܂��M��ȃq�b�`�R�b�N�E�t�@���ł���u���C�A���E�f�E�p���}�́A���̉f������~���ɂ��āu���̃������[�v�i����uObsession(�ώ�)�v�j���B���Ă���B����ׂĂ݂�̂��ʔ������낤�B���Ȃ݂ɁA�u�T�C�g�E�A���h�E�T�E���h�v����2002�N�ɑI�o�����g�f��j��̃x�X�g�P�O�h�ɂ����āA�{��͂Ȃ�ƁI�u�s���P�[���v�Ɏ������Q���ɑI�o����Ă���B�i���{���J'58�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(72)�u������I�����L�[�X�v

�@�i'58 �ēF�W���[�W�E�A�{�b�g

�@�@�@�^�X�^�����[�E�h�[�l���j

(73)�u�߂܂��v�@�@�i���Q�Ɓj

���u���I�E�u���{�[�v(58)�B�n���[�h�E�z�[�N�X�ē̒ɉ��������̉���B���̕ۈ����W�����E�E�F�C�����A�A�����̃f�B�[���E�}�[�`���A���̈����V�l�i�E�H���^�[�E�u���i���j�A�Ⴂ���b�L�[�E�l���\���⏗�q���t�A���W�[�E�f�B�b�L���\���Ȃǂ̋��͂Ĉ��҈ꖡ��ގ�����܂ł�`���B�A�N�V�����ƃ��[���A���قǂ悭�u�����h����Ċy�����o���ł���B�f�B�~�g���E�e�B�I���L���̉��y�������B�g�����y�b�g�ɂ��u�F�E���̉S�v�͗L���B

���u�傢�Ȃ鐼���v(58)�B������͖����E�C���A���E���C���[����|�����������B�����������ė����j�W���i�O���S���[�E�y�b�N�j���A�������߂����Ă̓�g�̐��͂̑Η��Ɋ������܂�čs���B�`���[���g���E�w�X�g���A�p�[���E�A�C���X�A�`���b�N�E�R�i�[�Y�A�L�������E�x�C�J�[�Əo���҂����ꂼ����I�B���X�g�ŁA��g�̒����m���Ό�����V�[�������Ղő����A�Y��Ȑ����̕��i�̒��ł́A�l�Ԃ̂܂�Ȃ������قNj����̂͂Ȃ��c�ƃ��C���[�͑i���Ă���̂����m��Ȃ��B�W�����E�t�H�[�h�Ƃ͂܂�������A�i���Ǝ���Y���������̏G��ł���B

�@

|

| 51 |

�@�u���M���̂����D���v�@�i'59�j�@�@�ā^�ēF�r���[�E���C���_�[

��Ƀ��C���_�[�Ƃ̃R���r�ł������̌���ɏo�����邱�ƂɂȂ�W���b�N�E���������A���߂ă��C���_�[�Ƒg�L�O��I�ȍ�i�B ��Ƀ��C���_�[�Ƃ̃R���r�ł������̌���ɏo�����邱�ƂɂȂ�W���b�N�E���������A���߂ă��C���_�[�Ƒg�L�O��I�ȍ�i�B

�֎�@����̃V�J�S�ŁA�M�����O�̍R���i�����@�����^�C���̋s�E�����f���j��ڌ����Ă��܂����W���[�i�g�j�[�E�J�[�e�B�X�j�ƃW�F���[�i�������j�́A�ނ���������Ƃ���M�����O���瓦���ׂɁA�������ď�����̊y�c�ɕ��ꍞ�ށB��l�͂����ʼn̎�̃V���K�[�i�}�������E�������[�j�ƒm�荇���A�W���[�͔ޏ��Ɉ�ڍ��ꂵ�A�V���K�[�𒆐S�ɂ����R�l�̒����ȓ������n�܂�c�B

������A�h�^�o�^�E�R���f�B�̔��e�ɓ��邪�A�������r���[�E���C���_�[�A�j�ɏ��������Ă����������i�ɂȂ�Ȃ��B�������[���ƂĂ������B�ޏ��̑�\�ȂƂȂ���"I

Wanna Be Loved by

You"���̂��V�[���̂Ȃ�F���ۂ��i�G���f�B���O�́g�v�v�b�s�h�D�[�h�Ȃ�Ă��܂�܂���i�j�j�B����V�[�������ڂŁA���C���_�[��i���ł͈�ԕ�������đ���ł����i�ł���B�������̌䑂�q�A�I�Y�O�b�h�V���i�W���[�E�d�E�u���E���j�ɏ��ƊԈ���Ĉ�ڍ��ꂳ�ꂽ��������������邠���������B'30�N��̃M�����O�f��̖��D�A�W���[�W�E���t�g���Z���t�E�p���f�B��������V�[���������́B���X�g�ŁA��������������I�Y�O�b�h�Ɂu���͒j���I�v�Ɣ���W�F���[�A����Ɓu�����Ȑl�Ԃ͂��Ȃ�(Well,

Nobody's Perfect)�v�ƕԂ��I�Y�O�b�h�̃Z���t�͉f��j�Ɏc�閼���B���̎��̓�l�̕\��̂��܂�������Ȃ��B�h�^�o�^�R���f�B�Ȃ̂ɁA���x�ςĂ��y���߂��i�Ȃ�āA�����U���ɂ�����̂ł͂Ȃ��B���C���_�[�{�������E�R���r�́A�܂��Ɏ��|�Ƃł������ׂ��R���f�B�̌���B���Ȃ݂ɖ{��́A�`�e�h�i�A�����J�f�拦��j�I�o�́g�x�X�g�E�n���E�b�h�E�R���f�B�P�O�O�h�œ��X��P���Ƀ����N���ꂽ�B�@�i���{���J'59�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(74)�u���M���̂����D���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���Q�Ɓj

���u�ڂ��̔�������v(58)�B�W���b�N�E�^�`���r�{�E�ēE�剉�����쌀�̏G��B�^�`�����锌������́A�̂ǂ��Ńg�{�����s����ʂ��āA����������������l�̐��������s�����h���Ă���B��E�ɂ����A�Ɛg�Ńt���t�����Ă��邯��ǁA���Ȃ��Ǝ₵����������̎p�́A������ƃt�[�e���̓Ђ���ɂ����Ă���C������B���������A�u�j�͂炢��v�V���[�Y�ɂ��u�ڂ��̔�������v�Ȃ�T�u�^�C�g���̍�i���������i�j�B

���u���̒j�v(58)�B�s�G�g���E�W�F���~�̊ēE�剉�ŏo���҂̓��C�U�E�f���E�m�[�`�F�i�ȁj�A�G�h�A���h�E�l���H���i�q���j�A�T�[���E�E���c�B�i�F�l�j�ƁA����u�S�����v�Ɠ����B�o���҂ł���Ƃ�������B������l�����s�ς��A����̖�������ł��܂��Ƃ����A������Ƃ�肫��Ȃ��X�g�[���[�͂ǂ����낤���B���s���̈����c�Ƃ����e�[�}�͋��ʂ��Ă���̂����B���͂���ς�S���܂��i���D���ł��ˁB

���u�V���o�b�h����ڂ̍q�C�v(58)�B���C�E�n���[�n�E�[���̃_�C�i���[�V�������B�������ȃA���r�A���E�i�C�g�E�t�@���^�W�[�̏G��B�ēl�C�U���E�W�������B�D�]�ɂ��V���[�Y������A���̌�Q�{���ꂽ�B

|

| 52 |

�@�u�k�k���ɐi�H�����v

�i'59�j �ā^�ēF�A���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N

�q�b�`�R�b�N�ē�i�́A�W�听�Ƃ�������T�X�y���X�̌���B �q�b�`�R�b�N�ē�i�́A�W�听�Ƃ�������T�X�y���X�̌���B

�L���}���̃��W���[�E�\�[���q���i�P�[���[�E�O�����g�j�́A�ӂƂ��������琭�{�̏����ƊԈ���A�����i�W�F�[���Y�E���C�X���j������閧�g�D��㩂ɂ͂܂��āA�g�D������x�@������ǂ���n���ɂȂ�B�T�^�I���������܂�^�T�X�y���X�B�����ē����s�̓r���ŋ��n���~��ꂽ����u�����h�����C���i�G���@�E�}���[�E�Z�C���g�j�Ƃ����Ɋׂ���B�������ޏ��ɋ�����ꂽ�w��̏ꏊ�Ń��W���[�͕��t�@�ɒǂ��E���ꂻ���ɂȂ�i���̃V�[�N�F���X�̃X�������O�ȉ��o�͈����j�B�C���̐��͉̂��҂Ȃ̂��c�B�ƁA���������玟�ƏP���ė����@�܂���@�A��܂���|�X�����ƃT�X�y���X�̂�בł��B�����Ƌ����h���f���Ԃ���������[�����X�ȃV�[�����A�Ô��ȃ��u�V�[��������A�N���C�}�b�N�X�ł͖����E���V�����A�R�ł̊R�������Ԃ���̃N���t�E�n���K�[�E�T�X�y���X������c�Ƃ܂�����������ڂŁA�q�b�`�R�b�N�f��̂�����G�b�Z���X���M�b�V���Ƌl�ߍ��܂ꂽ�A���ɂ��������ȃG���^�e�B�������g��i�Ɏd�オ���Ă���B���낢��ȏ�����i���W���[�̖��O����}�b�`���j�̎g�������ʔ����B�R�Ń��W���[���C���Ɏ��L���V���b�g���A�Q��Ԃ̓���V���b�g�ɐ�ւ��V�������G���f�B���O�����l�|�̂��܂��B�o�[�i�[�h�E�n�[�}���̉��y�������Ȃ���s�������������č�i�ɂ������}�b�`�B�Z�C���g�����ɔ������B�����i�т��������Ă���j���o�[�g�E�o�[�N�X�̎B�e���f���炵���B���쒷������ł͂Ȃ����A���ꂼ�f��A���ꂼ�T�X�y���X�B�������x�ςĂ��n���n���A�h�L�h�L�A���N���N�����Ă����匆��ł���B�r�{�͌�Ɂu�E�G�X�g�E�T�C�h����v����|����A�[�l�X�g�E���[�}���B�@�i���{���J'59�N�j

�]�k�����A��̕��t�@�ɏP����V�[���́A������̂Ȃ��쌴�̐^�œ��̂̒m��Ȃ����|�ɃW���W���ǂ��l�߂���W�J�Ƃ����A�p�C���b�g�̎p��S�������Ȃ����o�Ƃ����A�X�s���o�[�O�̏o�����u���ˁI�v�ɑ傫�ȉe����^���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A�@���H �]�k�����A��̕��t�@�ɏP����V�[���́A������̂Ȃ��쌴�̐^�œ��̂̒m��Ȃ����|�ɃW���W���ǂ��l�߂���W�J�Ƃ����A�p�C���b�g�̎p��S�������Ȃ����o�Ƃ����A�X�s���o�[�O�̏o�����u���ˁI�v�ɑ傫�ȉe����^���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A�@���H

|

���u�����̔����v(58)�B�`�F�R�̃A�j����ƁA�J�����E�[�[�}���ēɂ��A������ƕs�v�c�ȃ^�b�`�̂r�e�h���}�B�l�����������ʂŔw�i�⏬����͂��ׂē��ʼn撲�A�j���ŕ`�����B����̓W���[���E�x���k�B�����ɂ������I�ȁA����̖��킢���������B

���u���̎�قǂ��v(58)�B���B���Z���g�E�~�l���ēɂ��A�l�f�l�~���[�W�J���Ō�H�̉���Ƃł������ׂ���i�B�A�J�f�~�[�܂̍�i�E�ē��v10�̃I�X�J�[���l�������B���[���X�E�V���o���G�����������o���Ă���B�������A�A�X�e�A���W�[���E�P���[���o�����Ă��Ȃ��̂ŁA��╨����Ȃ��o���B

���u�쑾���m�v(58)�B�u���[�h�E�F�C�̃q�b�g�E�~���[�W�J�����W���V���A�E���[�K���ēɂ��f�扻�B���n���P�������i���������B�~�b�c�B�[�E�Q�C�i�[�A���b�T�m�E�u���b�c�B�剉�B�A�j�^�E�z�[�����̂��u�o���E�n�C�v�������B

���u����㩁v(58)�B�I�[�\���E�E�F���Y�ēE�剉�̔ƍߑ{�����́B�`���[���g���E�w�X�g���A�W���l�b�g�E���[�����B�`���̃����J�b�g���B�e���ʔ����B�E�F���Y�������x���ɁA�w�X�g�������L�V�R�̖���{�����ɕ����Ă���B�e���r�Ŋς������Ȃ̂ł��܈�ʔ����͊����Ȃ��������A��ɃE�F���Y���ҏW�������S�ł��o�Ă���悤�Ȃ̂ŁA�@�����ΊςĂ݂����B

|

| 53 |

�@�u��l�͔����Ă���Ȃ��v

�i'59�j ���^�ē��F�t�����\���E�g�����t�H�[

��q�̃S�_�[���Ȃǂƕ���ŁA�t�����X�E�k�[�x���E���@�[�O�̊���ƂȂ����t�����\���E�g�����t�H�[�̒��ґ�P��ł���A�����ł��D���ȃg�����t�H�[��i�ł���B

��l����12�̑����ȔN���̏��N�E�A���g���[�k�i�W�������s�G�[���E���I�j�B�w�Z���ʔ����Ȃ��A�Ƃł��Ȃ�ƂȂ����Â炢�B���������������A���Ƃ��T�{������A�搶�ɔ��R������c�B�g�����t�H�[�͂����������N�̌ǓƂŃi�C�[�u�ȐS������������߂Đ��X�����f���ŕ`���i�A�����E�h�J�G�̃��m�N���B�e���������j�B����́A�g�����t�H�[���g���Əo��������A���N�ӕʏ��ɓ����ꂽ�ߋ�������A�����������̌����f��ɔ��f����Ă��邩��Ȃ̂��낤�i�f��`���ɁA�ނ̌㌩�l�ƂȂ��Ċӕʏ�����o���Ă��ꂽ���t�A�A���h���E�o�U���ւ̌���������j�B�f��قŃX�`�[���ʐ^�𓐂�A���̒��ŋ����𓐂�ň��ރV�[���Ȃǂ́A�قƂ�ǔނ̎��̌����Ƃ����B

��l����12�̑����ȔN���̏��N�E�A���g���[�k�i�W�������s�G�[���E���I�j�B�w�Z���ʔ����Ȃ��A�Ƃł��Ȃ�ƂȂ����Â炢�B���������������A���Ƃ��T�{������A�搶�ɔ��R������c�B�g�����t�H�[�͂����������N�̌ǓƂŃi�C�[�u�ȐS������������߂Đ��X�����f���ŕ`���i�A�����E�h�J�G�̃��m�N���B�e���������j�B����́A�g�����t�H�[���g���Əo��������A���N�ӕʏ��ɓ����ꂽ�ߋ�������A�����������̌����f��ɔ��f����Ă��邩��Ȃ̂��낤�i�f��`���ɁA�ނ̌㌩�l�ƂȂ��Ċӕʏ�����o���Ă��ꂽ���t�A�A���h���E�o�U���ւ̌���������j�B�f��قŃX�`�[���ʐ^�𓐂�A���̒��ŋ����𓐂�ň��ރV�[���Ȃǂ́A�قƂ�ǔނ̎��̌����Ƃ����B

�A���g���[�k�́A�₪�ē��݂��A�o���ď��N�ӕʏ��ɑ�����B�쑗�Ԃ̑�����p���̊X�̓������߂Ă��鎞�A�₵�����ɗ܂𗬂��V�[�����Y����Ȃ��B�₪�āA�ӕʏ�������E�����A�ǂ��܂ł����葱����A���g���[�k�B���ɊC�݂ɂ��ǂ蒅���A�����Ńt�b�ƃJ�����̕���U��Ԃ������ŃX�g�b�v�E���[�V�����c�B�ϏI��������A���̂��܂����ꂽ�B�q���̖ڐ��ŁA�q���̐S�낤�Ƃ��Ȃ���l�̐g���肳���s���ᔻ���Ȃ�����A�ǂ����ɗD������������g�����t�H�[�̑@�ׂȉ��o���f���炵���B�g�����t�H�[�́A����ȍ~���u��\�̗��i�̂P�ҁj�v�A�u�閶�̗��l�����v�A�u�ƒ�v�A�u����������v�ƁA�W�������s�G�[���E���I���剉�ɂ����A������A���g���[�k�E�h���l�����̂��A�삵�čs���B�ǂ�������̂���A�f���炵���G��ł���B�i���{���J'60�N�j �ǂ��ł��������A���̍��̊O���f��i���Ƀt�����X�f��j�̖M��̂����̃Z���X�͖{���ɑf���炵���B�{��̌�����u�S�O�O��̑ŝ��v�Ƃ����g���t�^���Ȃ����́B������u��l�͔����Ă���Ȃ��v�Ƃ����z����Ёi���a�j�̒S���҂͈̂��B�������u����ɂ��₪��v�����l�B����Ɉ��������A�ŋ߂̑薼�ƌ�������E�E�E�i�����j�B

|

���u����̂܂܂̒E���v(58)�B�X�^�����[�E�N���C�}�[�ēɂ��A�Љ�h�I���_������������B���l�i�g�j�[�E�J�[�e�B�X�j�ƍ��l�i�V�h�j�[�E�|���`�G�j������ɂȂ��ꂽ�܂܌쑗�Ԃ���E�����A�����������Ȃ�����A�₪�ėF��Ɍ���čs���B���X�g�߂��A�D�Ԃɔ�я�����|���`�G���J�[�e�B�X�������グ�悤�Ƃ��āA���Ǔ�l�Ƃ������Ă��܂��V�[���A������͂���Ă���ɂ�������炸�A�����ł͌����Ȃ��J����l���Ȃ��ł���悤�Ɍ�����B�����Ƃ��Ă͂���ł����̂ɗE�C����������i�Ȃ̂��낤�B�Έ�P�j�ḗu�ԑ��ԊO�n�v�P��ڂ͂��̍�i�̊����D�ٍ�B

���u�x���E�n�[�v(59)�B�E�C���A���E���C���[�ēɂ��A70�~�������B��ԋ����V�[���͌�葐�ƂȂ��Ă��錩���ȏo���B���e�͐����s�v�ł��傤�B�A�J�f�~�[�܂ł͍ő���11�����܁B�d���ȉ��o�ŐS�ɋ����͍�B���ʂʼn��x���ς�����i�ł���B

���u�Y���v(59)�B�s�G�g���E�W�F���~�ēE�剉�ɂ��ƍߑ{�����́B�W�F���~������x�����Ȃ��Ȃ��������Ă���B�n���ȑ{���̉ʂĂɔƐl��ߕ߂���܂ł�`���B�N���E�f�B�A�E�J���f�B�i�[�����A�߂���ꂽ���l�̏�����x�@�̎Ԃ�ǂ������郉�X�g�V�[������ۓI�B�J�����E���X�e�B�P����Ȃ̎��́A�A���_�E�P�b���̉̂��u���ʂقLj����āv����q�b�g�����B

|

| 54 |

�@�u����ɂ��₪��v�@�i'59�j�@�@���^�ēF�W�����E�����b�N�E�S�_�[��

����܂ł̊����T�O��f�敶�@�����ꂩ��Ԃ������R�z���ȉf����ŃZ���Z�[�V�����������N�����A���{�̎Ⴂ�f���Ƃ�����A��̃A�����J���E�j���[�V�l�}�ɂ�����ȉe����^�����A�t�����X�E�k�[���F���E���@�[�O�̑�\��ł���A�S�_�[���̏����Ҋē�i�ɂ��Ĕނ̍ō���B

�����ԓD�_�ʼn҂��`���s���A�~�V�F���i�W�����E�|�[���E�x�������h�j�́A�Ԃ𓐂�ő���r���A���o�C�ɒǂ��A�x�����ˎE���ăp���ɓ���A�A�����J���痈�����p�g���V�A�i�W�[���E�Z�o�[�O�j�Ɖ�A�ꏏ�ɓ����悤�Ƃ��邪�A�ނ̈���������Ȃ��Ȃ����p�g���V�A�͌x�@�ɖ������A�~�V�F���͌x�������ɒǂ��l�߂��A������đ��₦��B �����ԓD�_�ʼn҂��`���s���A�~�V�F���i�W�����E�|�[���E�x�������h�j�́A�Ԃ𓐂�ő���r���A���o�C�ɒǂ��A�x�����ˎE���ăp���ɓ���A�A�����J���痈�����p�g���V�A�i�W�[���E�Z�o�[�O�j�Ɖ�A�ꏏ�ɓ����悤�Ƃ��邪�A�ނ̈���������Ȃ��Ȃ����p�g���V�A�͌x�@�ɖ������A�~�V�F���͌x�������ɒǂ��l�߂��A������đ��₦��B

���߂Ă��̉f����ς����ɂ͖ʐH������B���R���A�莝���J�����ɂ��B�e���V�N���������A�������͕̂ҏW�ł���B�Ȃɂ���A�Z���t�͌q�����Ă���̂ɁA��ʂ̓v�`�v�`��Ԃ̂ł���B�b�̓r���ł����\���Ȃ��ɃJ�b�g���r��邵�A���ʂȂ�K�v�Ǝv����V���b�g���͂�����A�f��̗���͐��f�����c�B�܂�őf�l��������悤�ȉf��\�ƍŏ��͎v�����B�������A�Q�x�A�R�x�Ɗϒ����Ă��邤���ɁA����ɕs�v�c�Ȗ��͂�������悤�ɂȂ����B�ނ��낱���́A�����̃�������ے肵�A�����������A�z���ə��ߓI�ɐ������l���̐S�ە��i��\�������f���ƌ�����̂����m��Ȃ��B�����l����ƁA���̉f��͂ƂĂ����͓I�ł���A����Ӗ��ł́A�M���Ă������ɗ����A�j�œI�Ȏ���I�Ԏ�҂̈����݂�`�����t�f��ł���Ƃ������邾�낤�B

���X�g�ŁA�Y���Ɍ�����A���^���^�Ɠ����A�H��ɓ|�ꂽ��A�u�ŒႾ�v�ƂԂ₫�A�������ق���ŕ��Ď��ʃV�[�����N��ň�ۓI�B�n�N��剉�̓����f���u�g�̗��ꐯ�v�̃G���f�B���O�́A���̃V�[���̍I���ȏĂ������ł���B���āE�r�{���t�����\���E�g�����t�H�[�ł���Ƃ����̂��ʔ����B�Ȃ��A�p�g���V�A����`�ŃC���^�r���[�����Ɩ��ŁA��Ƀx�������h�剉�u���ʁv���ē���W�������s�G�[���E�������B�����o�����Ă��鑼�A�S�_�[�����g���~�V�F���������Čx���ɒʕ�j�̖��œo�ꂵ�Ă���B�����̃V�[�������������Ȃ��B�l�I�ɂ́A�f��ق̑O�ŁA�g�E�{�K�[�g�̃X�`�[���ʐ^���~�V�F���������ƒ��߂�V�[�����D���ł��ˁi����͑O�f�삩�画�f���āA�����g�����t�H�[�̃A�C�f�A�����m��Ȃ��j�B�i���{���J'60�N�j

|

���u���ɂāv(59)�B�X�^�����[�E�N���C�}�[�ḗA������Љ�h�̖���B��R�����E��킪�u�����A���˔\�ɂ���Ēn������������A�l�ޖŖS�̎������ߕt���Ă���Ƃ����V���b�L���O�ȕ���B�r�e�Ȃ̂ɂقƂ�Ǔ���B�e���g�킸�A�l�ނ̋�������W�X�ƌ����������o���������Č��ʓI�B���[���X�M���̔��M������ǂ�����A���ɗh����R�[���̕r�����M�@�������Ă����c�Ƃ����V�[��������łB�t���b�h�E�A�X�e�A�����߂ėx��Ȃ����i���Z���I���Ă���̂����ǂ���B�Â��Ȕ���f��̌���ł���B

���u��\�l���Ԃ̏�v(59)�B�A�����E���l�ē����{�̍L���Ń��P�����A�����Ɛ푈�̔ߌ��������ɕ`��������B����E�r�{�̓}���O���b�g�E�f�����X�B���{���P�ōL���ɂ���Ă����A�펞���h�C�c�l����l�Ɏ������t�����X���D�i�G�}�j���G���E�����@�j�ƁA���{�l�Z�t�i���c�p���j�Ƃ̏o�����ʂ�܂ł̂P����`���B�݂��ɐ푈�Ő[���S�ɏ�������l�́A���ݍ���Ȃ��S�̂���Ⴂ�B���Ȃ��������̂ē���͂�����B�M��͂�����Ɩ�肠��B����u�q���V�}�A�킪���v�̕��������Ƃ����B

|

| 55 |

�@�u�����̋x�Ɂv�@�i'59�j�@�@�\�A�^�ēF�O���S���[�E�`���t���C

����́A���܂�ςĂ���l�͏��Ȃ������m��Ȃ��B�\�A�f�悻�̂��̂��ŋ߂͊ς�@��������Ă���ׁA���ɂ��������n���ȍ�i�͂Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����Ȃ��B���̂��ꂪ��ۂɎc���Ă��邩�ƌ����ƁA30�N���O�A���Ń\�A�f��̘A����f�����A�����Ŋς������ȃ\�A�f��̒��ŁA��ԃW�[���Ɨ��ċ����S�Ɏc�����̂����̍�i����������ł���B

��Q�����̂����A�Ⴂ���m�A�����[�V���͂Ђ��Ȏ�����G��Ԃ����j����蕿�𗧂āA���J���Ƃ��ĂU���Ԃ̋x�ɂ����炤�B�ނ͒����ԉ���Ă��Ȃ������̋��̕�̌��ɋA�邱�Ƃɂ���B���ʂȂ�Г��ɂQ�������邪�A����ł��Q���Ԃ͌̋��ł������o����ƍl����B�E��Ō̋��Ɍ����������ŁA�S�̂₳�����A�����[�V���͂䂫����̍����Ă���l���������̂Ă�ꂸ�A�P�ӂ���ʓ|�������藊�܂ꎖ����������œ�����H���A�Ⴂ���ƒm�荇���Ę����ɗ��S���������c�Ǝ��Ԃ͉߂�����A���Ƃ��ĉ��ĕʂ�A�悤�₭��̌��ɒ��������ɂ́A�����A��ɗv����Q���Ԃ������Ԃ��c���Ă��Ȃ������B���킽��������ƕ��������A�����ɋA�r�ɂ����A�����[�V���B�������푈���I����Ă��ނ���̌��ɋA����͓�x�Ɨ��Ȃ������c�B���������q�̋A���҂���т�V������̎p��߂��ĉf��͏I���B

�����ɔ����i���Ă���킯�ł͂Ȃ��B����͒W�X�ƁA���[���A�������ď���L���ɕ`�����B���������ꂾ���炱���A����Ȃɐl�X�ɑP�ӂ�U��܂��A�����ꂽ���N���̂��������̂Ȃ����܂ł����c�ɒD���čs���푈�̂ނȂ������A�ϏI����������X�̐S����ߕt����̂ł���B�G���h�}�[�N���o�����A���̓|���|�������Ă��܂����B�\�A�f��ɂ͒������A�܂�ŌÂ��ǂ�����̏��|��D�f����ςĂ��邩�̂悤�Ȓg�����l��Ɉ��A���������̒��Ɍ������l�Ԃ��݂߂�፷������������A�\�A�f��̒��ł͈�Ԉ���������A�Y����Ȃ��G��ł���B�@�i���{���J'60�N�j

|

�@

|

| 56 |

�@�u���z�������ς��v�@�i'60�j�@�@���^�ēF���l�E�N���}��

�N�����m���Ă��錆��ł���B�p�g���V�A�E�n�C�X�~�X����̃~�X�e���[�̊����ȉf�扻�B�n��������S�ɔR����g���E���v���[�i�A�����E�h�����j���A�������̓��y���q�A�t�B���b�v�i���[���X�E���l�j���C��ŎE���A�g���ؖ������U�����A�t�B���b�v�̃T�C�����K�����ăt�B���b�v�ɂȂ肷�܂��A���̍��Y��A�t�B���b�v�̏��i�}���[�E���t�H���j�܂ł���ɓ����B�K���̐Ⓒ�ŁA���z�������ς��ɗ��т��g���̊��S�ƍ߂͂������A�ق�̍��ׂȃ~�X����Ƃ������ꋎ��c�B

�~�X�e���[�f��Ƃ��Ă��悭�o���Ă��邪�A�i���ł͒������Ȃ����j���S�ƍ߂���ޒj�i���ƍߎҁj����l���ɂ��A�S�҂����̒j�̎���ŕ`���ꂽ�f��Ƃ����̂́A����܂łɂ��܂�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���܂��ɔ��j�q�Ƃ��Ă��邩��A�ϋq�͂Ƃ�����Ƃ��̈��l�Ɋ���ړ����Ă��܂������ɂȂ�B���ꂭ�炢�A�����E�h�����̓J�b�R�����i���̋��s����g�������������ړ��V�[������ۓI�j�B���X�g�ł́A���̂܂܊��S�ƍ߂��������ăg�����K���̂܂܂ɏI���̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�����ɑ}�����������̃h���f���Ԃ��c�B�ŏ��Ɍ������͎v�킸�u�A�[�b�v�Ƌ��т����ɂȂ������炢�ł���B�����āA���̃t�B�i�[���B�g������ʂ���t���[���A�E�g������̊C�݂����X�ƕ߂��A�����ɍ��炩�ɋ����n��j�[�m�E���[�^��Ȃ̃e�[�}�\���O�c�B�����ɂ��t�����X�f��炵���A�]�C���c�����V���ꂽ�G���f�B���O�ɃE�b�g�����Ă��܂����B�N��Ȑ��C�̐F���V���[�v�ɕ\�������A�����E�h�J�G�̃J�������f���炵���B�T�X�y���X�f��Ƃ��Ă��ꋉ�i�����A����ɂ͕n�����N���������̑��q�ɑ��ĕ����R���v���b�N�X�ƎE�ӂƂ����A���X�R���j�R�t�i�h�X�g�G�t�X�L�[��u�߂Ɣ��v�̎�l���j�I�ȃe�[�}������Ă���ƌ��Ă��悢�B�t�����X�E�t�B�����E�m���[���̓`���ɁA�V�������o�荞�������l�E�N���}���̉��o���Ⴆ��A�ƍ߃~�X�e���[�f��Ƃ����g�����A�i���̖���ł���B�@�i���{���J'60�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(76)�u���z�������ς��v�i���Q�Ɓj

(77)�u�������v

�@�@�i'60 �ēF�t�F�f���R�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�t�F���[�j�j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(75)�u���z�������ς��v�i���Q�Ɓj

(76)�u�������v

|

| 57 |

�@�u�A�p�[�g�̌��݂��܂��v�@�i'60�j�@�@�ā^�ēF�r���[�E���C���_�[

�܂��܂��r���[�E���C���_�[��i�B�ł�����ς��D���Ȃ̂�����d�����Ȃ��B���ɂ���́A�o���ׂ̈ɏ�i�ɃS�}����T�����[�}���̔߈���`���Ă���A�����T�����[�}���ł��鎄�ɂ͓��ɐg�ɂ܂����i�j��i�Ȃ̂ł���B�r�{�͗�ɂ���ă��C���_�[�Ƃh�E�`�E�k�E�_�C�������h�Ƃ̋���B �܂��܂��r���[�E���C���_�[��i�B�ł�����ς��D���Ȃ̂�����d�����Ȃ��B���ɂ���́A�o���ׂ̈ɏ�i�ɃS�}����T�����[�}���̔߈���`���Ă���A�����T�����[�}���ł��鎄�ɂ͓��ɐg�ɂ܂����i�j��i�Ȃ̂ł���B�r�{�͗�ɂ���ă��C���_�[�Ƃh�E�`�E�k�E�_�C�������h�Ƃ̋���B

���ی���Ђɋ߂�b�E�b�E�o�N�X�^�[�i�W���b�N�E�������j�́A����̂��@�������ׁA�����̃A�p�[�g�̕���������̏�p�ɒ��Ă���B���R�~�œ`����ė��p�҂������A�吨�̏���̃A�p�[�g�X�P�W���[�����o�N�X�^�[�����������Ē�������V�[�����P�b�T�N�ł���B�ׂ̈�҂��A�o�N�X�^�[�����ӏ���A�ꍞ��ł���Ɗ��Ⴂ����V�[��������B�����A�o�N�X�^�[�������Ɏv������G���x�[�^�[�K�[���̃t�����i�V���[���[�E�}�N���[���j�܂ł�����i�̕��C����ł��鎖��m���Ĕނ͓��h����B������A�t�����������̕����Ŏ��E��}����������A����͑傫���]�����čs���c�B�t�������������������ŕa���Ȃ�����A�o���~�Ɣޏ��ւ̎v���Ƃ̊Ԃŗh�ꓮ���o�N�X�^�[�̐Ȃ����ꂪ������B�l��̋@����▭�ɕ`�����r�{�̂��܂��A���C���_�[���o�̂Ȃ錩�����B���s���̈�����̂�����܂����W���b�N�E�������̉��Z���ō��B�V���[���[�E�}�N���[�����L���[�g�őf�G�B�o�N�X�^�[�̋Ζ�����I�t�B�X�̃I�[�o�[�Ȃ��炢�̂������L�������������B���ꂽ�R���p�N�g��A�X�p�Q�e�B�̃U���ɂ��Ȃ�e�j�X�E���P�b�g�A�V�����y���Ȃǂ̏�����̎g���������܂��B�s��h�R���f�B�̂���{�̂悤�Ȍ���ł���B�A�J�f�~�[�܂ł́A��i�܂��܂߂T�������܂��Ă���B�@�i���{���J'60�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(78)�u�����̐�v

�@�@�i'60 �ēF�C���O�}�[���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�x���C�}���j

���u�X�p���^�J�X�v(60)�B�X�^�����[�E�L���[�u���b�N�ḗA�鐭���[�}�ɂ�����z�ꂽ���̔�����`����70�~�������B�P�Ȃ�n���E�b�h�E�X�y�N�^�N���j���ɏI��炸�A�����ɋꂵ�މ��w�K���̓{��Ɣ����Ƃ����e�[�}�ɉs���荞���o�͂������L���[�u���b�N�ł���B�J�[�N�E�_�O���X�����g�̃v���_�N�V�����Ő���E�剉�����B�r�{�͂��̃_���g���E�g�����{�B���X���镗�i�̏G��ł���B

���u�f���炵�����D���s�v(60)�B�u�Ԃ����D�v�̃A���x�[���E�������X�ē��̒��Ҍ��f��B�C���ɏ���Ă̂�т�ƃ��[���b�p�𗷂���c���ꂾ���̍�i�Ȃ̂����A���̏ォ�猩���낵���n���̕��i���Ȃ�Ƃ������ʂقǔ������B�ςĂ��邾���őu�₩�ȋC���ɂȂ��A���Ō����q�[�����O�E���[�r�[�̌���B

|

| 58 |

�@�u�T�C�R�v�@�@�@�@�i'60�j�@�@�ā^�ēF�A���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N

���ۂɂ��������������ɁA���o�[�g�E�u���b�N���������������q�b�`�R�b�N���f�扻�B

����̓q�b�`�R�b�N�ē�i�Ƃ��ẮA���ɈِF�̍�i�ł���B�q�b�`��i�̂قƂ�ǂ́A�X�p�C�E�T�X�y���X�⊪�����܂�^�T�X�y���X�A�S���T�X�y���X�A���[���A�E�~�X�e���[�c�Ƃ������A������T�X�y���X�E�~�X�e���[���̂������̂����A�{��͑������߂ẴV���b�L���O�ȁg�z���[�h�ł���B�����͂킸��80���h���Ƃ�����\�Z�ł���A���낢��ȈӖ��Ŏ����I�ȍ�i�ł���ƌ����悤�B ����̓q�b�`�R�b�N�ē�i�Ƃ��ẮA���ɈِF�̍�i�ł���B�q�b�`��i�̂قƂ�ǂ́A�X�p�C�E�T�X�y���X�⊪�����܂�^�T�X�y���X�A�S���T�X�y���X�A���[���A�E�~�X�e���[�c�Ƃ������A������T�X�y���X�E�~�X�e���[���̂������̂����A�{��͑������߂ẴV���b�L���O�ȁg�z���[�h�ł���B�����͂킸��80���h���Ƃ�����\�Z�ł���A���낢��ȈӖ��Ŏ����I�ȍ�i�ł���ƌ����悤�B

�X�g�[���[���ِF�ł���B�Ȃɂ���A�����̃X�^�[�ł���A�o�����̓W�J���猩�Ď�l���Ǝv��ꂽ�W���l�b�g�E���[���A���ŎS�E����A�J��30�����炸�ʼn�ʂ�������Ă��܂��̂ł���B���̃V�����[���̎S�E�V�[���́A�킸��45�b�قǂȂ���A�k���ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�G�R���e�Ɋ�Â��P�T�Ԃ������ĎB�e����A�����ȃJ�b�g����ʼnf��j�Ɏc�閼�V�[���ƂȂ��Ă���B

���[�e���̌o�c�ҁA�m�[�}���E�x�C�c���������A���\�j�[�E�p�[�L���X���܂��Ƀn�}����B�}�U�R���ŁA�@�ׂ����ǂ������ɋ��C���߂��s�C���ȃL�����N�^�[��▭�ɉ�����B���X�ƋN����V���b�L���O�ȎE�l�V�[���̕|���B���ꂪ�i�ނɘA��Ă܂��܂��[�܂��B�����ăN���C�}�b�N�X�ɂ����Ė��炩�ɂȂ�����̐^���c�B�����̌��J���́A�q�b�`�R�b�N����A�Ō��30���͊ϋq�̓�����֎~�����Ƃ����B����قǂ��̃��X�g�̓V���b�L���O�ł���B���̌㖳���ɓo�ꂷ��z���[�E�V���b�J�[�f��́A���Ƃ��Ƃ����́u�T�C�R�v������{�ɂ��Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�ُ�S���A��d�l�i���̂̃n�V���ł�����A��̃T�C�R�E�T�X�y���X�i�g�T�C�R�h�Ƃ������t�����̉f�悩�琶�܂ꂽ�j���̂̌��c�ł���Ƃ�������B�A���\�j�[�E�p�[�L���X�͂����ƌ�ɍ��ꂽ���ҁu�T�C�R�Q�v�ł����̌�̃m�[�}���E�x�C�c����������A�p�[�g�R�ł͎���ē����˂铙�A�㔼�����u�T�C�R�v�ɕ����邱�ƂƂȂ�B�f��̗��j��ς��A�P�o�D�̐l�������ς��Ă��܂����Ƃ����Ӗ��ł��A����͂܂��ɋL�O��I�Ȍ���ł���ƌ����悤�B�@�i���{���J'60�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(77)�u�T�C�R�v�@�@�i���Q�Ɓj

(78)�u��v

�@�@�i'60 �ēF�~�P�����W�F���E

�@�@�@�@�@�@ �@�A���g�j�I�[�j�j

�@

���u�r��̎��l�v(60)�B���V���ḗu���l�̎��v�𐼕����ɖ|�Ă����W�����E�X�^�[�W�F�X�ē�i�B�剉�̃��[�_�[�A�����E�u���i�[�����c�����q�Ɠ����V�哪�Ƃ����̂����������B�Ȃ��Ȃ����܂��A�����W���Ă��邪�A���V��i�̕��i�A����A�_�C�i�~�Y���ɂ͉����y�Ȃ��B�������P�Ȃ鐼�����ƌ������͂���Ń����n���̗�����������ł���ƌ�����B

���u���m��Ԃ̋��|�@�����v(60)�B�W�����E�E�B���_���́u���ꂽ���v�̉f�扻�B�C�M���X�̂��鑺�ŁA�ˑR���������������ɔD�P���A���܂ꂽ�q���������}���������\�͂������Ă��鎖��������B�F������̌����Ȃ��N���̋��|�ƁA����ɋC�������w�҂̐킢��`���r�e�f��̏G��B�q�������̊Ⴊ�ٗl�Ɍ����Ă���V�[�����|���B���҂����ꂽ���{�M�����J�B�r�f�I�̂ݏo�Ă���B�ēE���t�E�����B�Ȃ��A��ɃW�����E�J�[�y���^�[�ēɂ�胊���C�N����Ă���B

|

| 59 |

�@�u�i�o�����̗v���v�@�i'61�j�@�ā^�ēF�i�E���[�E�g���v�\��

�A���X�e�A�E�}�N���[���̏������i�E���[�E�g���v�\���ē������ɉf�扻�����푈�`�������f��̌���B�h�C�c�R���M���V���̃G�[�Q�C�ɂ���i�o�������ɐݒu�����A����ȑ�C�������v�ǂ����ł��ׂ��Ґ����ꂽ�A�U�l�̐��s����Ȃ���ꕔ�����G�n�[���������A�C���𐋍s����܂ł�`���B���ꕔ���̃����o�[�́A�o�R�Ƃł�����R�l�L�[�X�E�}�����C��сi�O���S���[�E�y�b�N�j�����[�_�[�ɁA���j�̃v���A�~���[�i�f���B�b�h�E�j�[�u���j�A�ˌ��̖���̃M���V���R�l�X�^�u���i�A���\�j�[�E�N�C���j�A�i�C�t�̖��l�u���E���������i�X�^�����[�E�x�C�J�[�j�c�Ƃ������e����̃X�y�V�����X�g�����B���X�ƏP�������@�܂���@�A�����ɃX�p�C�����鎖�܂Ŕ��o���A����͒N���Ƃ����^�S�ËS�̃T�X�y���X������A����ɂ͖����̊͑����˒������ɓ���܂łɔ��j���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����^�C���E���~�b�g�E�T�X�y���X�܂ł������A�܂��Ɏ�Ɋ�����X�����̘A���B�C��̃G���x�[�^������ʒu�܂ō~���ƋN�����u��������悤�H�����邪�A���x�����O�Ŏ~�܂��Ă��܂��c�Ƃ����V�[���������ăn���n���A�h�L�h�L�B���ꂾ���Ƀ��X�g�̑唚�j�V�[���͉��Ƃ����т����Ȃ�قǂ̃J�^���V�X����������B���̌�ɑ��X�Ɠo�ꂷ��A���ꕔ���ɂ��v�ǍU���A�N�V�������̂́A���ׂĂ�������X�^�[�g�����ƌ����Ă����B�J�[�N�E�_�O���X�剉�́u�e���}�[�N�̗v�ǁv�A���[�E�}�[���B���剉�́u���U����v�A�����}�N���[������́u�r�h�̗v�ǁv�A����ɂ͖{��̑��ҁH�u�i�o�����̗��v���X�c�B�������{���������͎̂c�O�Ȃ���Ȃ��B

�����ƌ����A�O�O�V�V���[�Y�����炩�ɖ{��̉e�����Ă���B�u�h�N�^�[�E�m�I�v�A�y�сu�O�O�V�͓�x���ʁv�ȍ~�̏���́A����������C�������{���h���G�w�[���������A�G�̗v�ǂ�閧��n�j����c�Ƃ����p�^�[���ł���B�܂��ɖ{�삱���A������`���T�X�y���X�E�A�N�V�����f��̌��_�ł���c�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

���̉f������͒��w�����Z����Ƀ��A���^�C���ŊςĂ���B�Ƃɂ������\���A�������A�f��̖ʔ����Ɏ����ꂽ�A�Y����Ȃ���i�ł���B�Ȃ��A�����ɂ������b�I�ȍ��ł��邪�A����͂܂������̃t�B�N�V�����B�i�o�����Ƃ����n�������݂��Ȃ����A�����A����ȑ傫�ȖC������݂��Ȃ������B���A�����̎��͂���͎��b�ł���ƁA�����ƐM���Ă����̂ł���i�j�B�@�i���{���J'61�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(79)�u���ƃo���v�@�@�i'61

�@�@ �ēF���W�F�E���@�f�B���j

���u���ƃo���v(61)�B���W�F�E���@�f�B���ēɂ��^���I�����z�I�ȋz���S�f��̌���B�����̕v�l�A�l�b�g�E���@�f�B�����������B�����E�t�@�[���[�����B���X�g�ŁA�^���Ԃȃo�������m�N���ɕς��V�[�����Y����Ȃ��B���炭�͗�ؐ�����i�ɂ��e����^���Ă���̂ł͂Ȃ����ƌ���B

���u�j���[�����x���O�ٔ��v(61)�B�Љ�h�̃X�^�����[�E�N���C�}�[�ē�i�B�A�����ɂ��i�`��Ƃ��ق����ۍٔ��̌o�߂��ٔ������鉉�o�ŕ`���B�o���o�D���X�y���T�[�E�g���C�V�[�A�}�N�V�~���A���E�V�F���A�o�[�g�E�����J�X�^�[�A�����S�����[�E�N���t�g�A���`���[�h�E�E�B�h�}�[�N�A�W���f�B�E�K�[�����h�A�}���[�l�E�f�B�[�g���b�q�ƍ��B���낢�낢�ƍl�������������ł���B

���u�P�O�P�C�����s�i�v(61)�B�f�B�Y�j�[�����ӂ̓����L�������劈��y�����A�j���B�����̃N���G���E�f�E���B�����������C�N�i�j�ň�ۓI�B���A���^�C���ŊςĊy���܂��Ă��炢�܂����B������Ǝc�O�Ȃ̂́A���̍�i���Ō�Ƀf�B�Y�j�[�E�A�j�������ʂ������͂��߁A�L���Ɏc���i�����炭�r��Ă��܂������B�E�H���g�E�f�B�Y�j�[�{�l�����̍�i�̂T�N��ɑ��E�����B�Ȃ��A��̃��o�C�o�����ɂ͑薼����u��s�i�v�����Ă����B��N�ɂ͂��̍�i�̎��ʔ��u�P�O�P�v�����삳�ꂽ�B

|

| 60 |

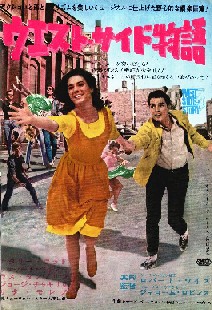

�@�u�E�G�X�g�E�T�C�h�����v�@�i'61�j�@�ā^�ēF���o�[�g�E���C�Y�^�W�F���[���E���r���X

����͂����A��D���ǂ���̑����ł͂Ȃ��B���Z���̍��ςđ労�����A���o�C�o���̓s�x�R����S����ςāA���͖����V�l���}�n�r����̃��X�g�V���[�ł��ςāA��������Ŋς��Ƃ��Ă͈�ԑ�����i�ł���B���_�r�f�I�ł̊ӏ܉�������Ȃ��B��y�f���Ƃ��Ă͐��U�ɂ�����}�C�E�x�X�g������i�ł���i�|�p�f���̃x�X�g�������u�s���P�[���v�j�B�]�k�����A������ �̒��ɂ��̉f���60��ȏ������Ŋς��A�z�ȁi���Ƃ��A�M���I�ȁj�z�����������ȁi�j�B�r�f�I���Ȃ�����Ƃ͌����A����J�Ȏ��ł���B�����Ƃ��A���ł͐M�����Ȃ��������A���̍�i�͓����A�Ȃ�Ɠ����̊ۂ̓��s�J�f���[������P�N���ɂ킽���āI(*1)�����O������f�����Ƃ����A���ٓI�ȋL�^���c���Ă���B���ꂾ�����s�[�^�[�����������킯�Ȃ̂��낤�B�i�����Ȃ����̂́A�����͗m�惍�[�h�V���[�͂����킸���̌���ł�����f���Ȃ��V�X�e�����Ƃ��Ă��������ŁA�܂�70�~������(*2)�Ƃ������������āA�����ł͂����P�ق̂��A�S���ł���������24�فI�ł�����f����Ȃ����������ł���j �̒��ɂ��̉f���60��ȏ������Ŋς��A�z�ȁi���Ƃ��A�M���I�ȁj�z�����������ȁi�j�B�r�f�I���Ȃ�����Ƃ͌����A����J�Ȏ��ł���B�����Ƃ��A���ł͐M�����Ȃ��������A���̍�i�͓����A�Ȃ�Ɠ����̊ۂ̓��s�J�f���[������P�N���ɂ킽���āI(*1)�����O������f�����Ƃ����A���ٓI�ȋL�^���c���Ă���B���ꂾ�����s�[�^�[�����������킯�Ȃ̂��낤�B�i�����Ȃ����̂́A�����͗m�惍�[�h�V���[�͂����킸���̌���ł�����f���Ȃ��V�X�e�����Ƃ��Ă��������ŁA�܂�70�~������(*2)�Ƃ������������āA�����ł͂����P�ق̂��A�S���ł���������24�فI�ł�����f����Ȃ����������ł���j

�z�������͖�13���~�B�����猩��Ώ��Ȃ��悤�Ɍ����邪�A���ꗿ���̈�����������(*3)�Ƃ��Ă͋��ٓI�Ȑ����Ŗ��_���̎�������ō��B���̋L�^��'72�N�Ɂu�S�b�h�t�@�[�U�[�v���o�ꂷ��܂�11�N�Ԕj���Ȃ������B

��i�̓��e�ɂ��ẮA�����͕s�v���낤�B���i�[�h�E�o�[���X�^�C����Ȃɂ��~���[�W�J���E�i���o�[���܂��f���炵���B�u�E�G�X�g�E�T�C�h�E�}���{�v�u�}���A�v�u�g�D�i�C�g�v�u�A�����J�v�u�N�[���v�u�T���E�F�A�v���X�c�ǂ�������Ȃ��낢�B�j���[���[�N�̊X���ʼn̂��x��A�W�F���[���E���r���X�U�t�ɂ��Q���̂Ȃ�_�C�i�~�b�N���i�l�I�ɂ̓^�b�J�[�E�X�~�X�̂��u�N�[���v���ł����C�ɓ���j�B�S�g���ʁX�̏ꏊ�ʼn̂��u�g�D�i�C�g�v���J�b�g�o�b�N����A�₪�ĂP�ɂ܂Ƃ܂��R�[���X�E�V�[���ɂ͒������������B�������߂����ߌ��ɏI��錋���ɂ��ł��̂߂��ꂽ�B���ɂƂ��Ă͏��߂Ċς��n���E�b�h�E�~���[�W�J���ŁA�`���̃}���n�b�^���̋�B����A���X�g�̃\�E���E�o�X�E�f�U�C���ɂ��N���W�b�g�E�^�C�g���Ɏ���܂ŁA�ǂ������Ȉ�ۂ��]���ɍ��ݍ��܂�Ă���B�f��̑f���炵�������炽�߂ĔF��������ꂽ�Ƃ����_�ł��A����͐��U�Y����Ȃ�����ł���B�����A��ɒm�����������A���̉f��̓o��ŁA�A�X�e�A��W�[���E�P���[�̗z�C�Ȃl�f�l�~���[�W�J���͑��̍����~�߂��錋�ʂɂȂ��������ŁA������ƕ��G�Ȏv���ł͂���B�i���{���J'61�N�j

(*1)�L�^�ɂ��ƁA�ۂ̓��s�J�f���[����ł̘A����f�͏��a36�N12��23�����珺�a38�N5��17���܂ŁA�Ȃ��511�����I�����������ȁB (*2)������70mm����t�B�������g�p���Ă̏�f�B���R�f�ʋ@�����{�ɐ��\�䂵���Ȃ��A��f����͌����Ă����B���̓����͖{���u�x���E�n�[�v�u�A���r�A�̃������X�v�u�N���I�p�g���v���A70�~���f��̑�삪�ǂ�ǂ����Ă����B�Ȃ��A�ꕔ�n�������Q�Ԋقł�35�~���łŏ�f���ꂽ�B (*3)������L�^�ɂ��ƁA�����̕��ϓ��ꗿ��84�~�I���݂͕��ς�1,260�~���x�B���x15�{�ł����B13���~�̔z�������͏]���Č��ݗ����ɒ�����195���~�B�����ɐ����������邾�낤�B �m�o�T�F�u���E�f��L�^�S�W�v�i'73�N�E�L�l�}�{��Ёj���n

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(79)�u�E�G�X�g�E�T�C�h����v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���Q�Ɓj

(80)�u�ˑR���̂��Ƃ��v�@

�@�@�i61 �ēF�t�����\���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�����t�H�[�j

���u�ˑR���̂��Ƃ��v�i61)�B�t�����\���E�g�����t�H�[�ē̒��ґ�R��B�e�F���m�̓�l�̒j���A�P�l�̏����Ɉ����Ă��܂������Ƃ���N����߂�������B������O�p�W���̂����A�g�����t�H�[�̑@�ׂȉ��o�ɂ���Ĉ����ׂ��G��ɂȂ��Ă���B�j�����𖣗�����z���ȏ���������W�����k�E�����[���ƂĂ������B�D���ȍ�i�ł��B�x�X�g�ɓ��ꂽ�������̂����c�B����͒j�����̖��O�ł���u�W���[���ƃW���v�B������M�肪���܂��B

���u�e�B�t�@�j�[�Œ��H���v(61)�B����͂͂����茾���A�X�g�[���[�͂ǂ��ł��悭�āA�����Ђ�����A���}���`�b�N�ȃ��[�h���y���ނ����̍�i�B�I�[�h���[�̔������ƁA���ȃ��[���E���o�[�����\�ł���Ώ\���ł���B�����̊��ł́A�}�������E�������[���剉���������A�������[���~��ăw�b�v�o�[���Ɍ��܂����Ƃ������ł���B���R�[���K�[��������A�������[�Ȃ�܂������������i�ɂȂ������낤�B������ς��������C�����邪����B�w���ȓ��{�l�i�Ȃ�ƃ~�b�L�[�E���[�j�[�j�͂����g�B���Ȃ݂ɂ��̍�i�́A���y�̃w�����[�E�}���V�[�j���w�b�v�o�[���A���тɃu���C�N�E�G�h���[�Y�ēƂ��ꂼ��o������ŏ��̍�i�ł���A�Ȍ�w�b�v�o�[�����G�h���[�Y�������ƃ}���V�[�j�ƃR���r��g�ނ��ƂƂȂ�B���������Ӗ��ł͋L�O��I�ȍ�i�ł͂���B

���u�\�̓�l�v(61)�B�����E�C���A���E���C���[�ḗA���g�ɂ��Q�x�ڂ̉f�扻�B�I�[�h���[�E�w�b�v�o�[���ƃV���[���[�E�}�N���[���̓�l���A���������Ɖ\�𗧂Ă��A�}�N���[�������E����Ƃ���������ƃV���b�L���O�Ȃ��b�B�S�Ȃ��\���l�Ԃ̉^����ς��Ă��܂��R�����B�w�b�v�o�[�����V���A�X�Ȗɒ���B�}�N���[���������Ȗ��D���B���C���[�̉��o�͒[���ŕ��i������B���i�������킢�[������B

|

![]() �@�m��.�Q�i21�`40�j�ɖ߂��@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�m��.�Q�i21�`40�j�ɖ߂��@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() �@�@No.�S

�i61�`80�j��

�@�@No.�S

�i61�`80�j��