| No |

�x�@�X�@�g�@��@�i |

���@�Q�@�l |

| 21 |

�@�u�r��̌����v�@�i'46�j�@�ā^�ēF�W�����E�t�H�[�h

�W�����E�t�H�[�h�ēɂ��A���C�A�b�g�E�A�[�v����l���ɁA�L���Ȃn�j�q��̌������N���C�}�b�N�X�Ƃ����������̓`���I�Ȍ���B���͂�������w���̎��ɐe�ɘA��Ă�����ĊςĂ���B�������܂Ƃ��ɓǂ߂Ȃ������̂ŁA����͂قƂ�NJo���Ă��Ȃ��B��ɑ�l�ɂȂ��čČ��������A�`���̖̓��W���g�����^�C�g���V�[���ƁA���́i���Ƃ��̃N�������^�C���j�͑N���Ɋo���Ă����B�W�����E�t�H�[�h�̉��o�͂܂��Ɋ����Ȍ|�p�B���Ȃ��݃��j�������g�E���@���[�̕��i�������B�e�����������A�A�[�v�ƃh�N�E�z���f�B�̗F��A���X�g�̌��������Ă����݂�����T�X�y���X�i�h�N���Ɛl���H�Ǝv�킹�邠����B������̎g���������܂��j�A�����ăN���C�}�b�N�X�̌����V�[���E�E�E��������A���x���Ă����ꍛ�ꂷ��f���炵���B���X�g�́A�N�������^�C���Ƃ̕ʂ�͂܂�ŊG����݂Ă���悤�Ȕ������ɖ������Ă���B����͂܂��Ƀ_�C�i�~�Y���Ə���Ƃ��▭�Ƀu�����h���ꂽ�g�f�����h�ł���B�u�w�n�ԁv�̏��ł����������A�A�N�V�����f��ł���Ȃ���|�p�̈�ɂ܂ŒB���Ă���f��́A�u�w�n�ԣ�Ƃ���̃t�H�[�h�f��Q�{�ƁA���V�́u���l�̎��v���炢�ł͂Ȃ����B���x���Ă��X�肽���Ȃ錆��ł���B�Ȃ��A�Č��J���ɂ��u���Ƃ��̃N�������^�C���v�Ɖ��肳��Ă���B�@�i���{���J'47�N�j �W�����E�t�H�[�h�ēɂ��A���C�A�b�g�E�A�[�v����l���ɁA�L���Ȃn�j�q��̌������N���C�}�b�N�X�Ƃ����������̓`���I�Ȍ���B���͂�������w���̎��ɐe�ɘA��Ă�����ĊςĂ���B�������܂Ƃ��ɓǂ߂Ȃ������̂ŁA����͂قƂ�NJo���Ă��Ȃ��B��ɑ�l�ɂȂ��čČ��������A�`���̖̓��W���g�����^�C�g���V�[���ƁA���́i���Ƃ��̃N�������^�C���j�͑N���Ɋo���Ă����B�W�����E�t�H�[�h�̉��o�͂܂��Ɋ����Ȍ|�p�B���Ȃ��݃��j�������g�E���@���[�̕��i�������B�e�����������A�A�[�v�ƃh�N�E�z���f�B�̗F��A���X�g�̌��������Ă����݂�����T�X�y���X�i�h�N���Ɛl���H�Ǝv�킹�邠����B������̎g���������܂��j�A�����ăN���C�}�b�N�X�̌����V�[���E�E�E��������A���x���Ă����ꍛ�ꂷ��f���炵���B���X�g�́A�N�������^�C���Ƃ̕ʂ�͂܂�ŊG����݂Ă���悤�Ȕ������ɖ������Ă���B����͂܂��Ƀ_�C�i�~�Y���Ə���Ƃ��▭�Ƀu�����h���ꂽ�g�f�����h�ł���B�u�w�n�ԁv�̏��ł����������A�A�N�V�����f��ł���Ȃ���|�p�̈�ɂ܂ŒB���Ă���f��́A�u�w�n�ԣ�Ƃ���̃t�H�[�h�f��Q�{�ƁA���V�́u���l�̎��v���炢�ł͂Ȃ����B���x���Ă��X�肽���Ȃ錆��ł���B�Ȃ��A�Č��J���ɂ��u���Ƃ��̃N�������^�C���v�Ɖ��肳��Ă���B�@�i���{���J'47�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(47)�u�r��̌����v

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(40)�u�r��̌����v

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���u�䓙�̐��U�̍ŗǂ̔N�v(46)�B�E�B���A���E���C���[�ēB�����̕��������H�����^����`���B�R���Ԃ����钷�҂�������������B

���u��̂��Ȃ��v(46)�B���x���g�E���b�Z���[�j�ē̃l�I�E���A���Y����i�B�Z���G�s�\�[�h��A�˂��Z�ҏW�ł���B�͋����ɂ͖����Ă��邪�A���x���ς����Ȃ��i�ł͂Ȃ��B

���u�����v(46)�B�q�b�`�R�b�N�ē̃X�p�C�E�T�X�y���X�E�����h���}�B�C���O���b�h�E�o�[�O�}�������ς�炸�������B�P�[���[�E�O�����g�Ƃ́A���X�T���ɂ��y�ԁg�f��j���Ԓ����L�X�E�V�[���h�����ǂ���B�J�����E�e�N�j�b�N���ʔ���������B�����S�̓I�ɂ͂���b�ɖʔ���������Ȃ��B

|

| 22 |

�@�u�f���炵���ƁA�l���I�v�@�i'46�j�@�ā^�ēF�t�����N�E�L���v��

�����ɂ��t�����N�E�L���v���炵���l���^�́B�A�����J�ł͖����ɃN���X�}�X�E�V�[�Y���ɂȂ�ƕK���e���r�ŕ��f����A�f��̒��œ���i���e���r�Ō��Ă���V�[�����o�ꂷ�鎖�������i�u�O���������v�Ȃǁj�B

���b�́A����Ӗ����Ƃ��b�B�V���̐_�l���A�����Ȃ̂ɉ�������Ă��c�C�ĂȂ��j�E�W���[�W�i�W�F�[���X�E�X�`���A�[�g�j���₪�Ď��E���鎖���@�m���A�܂��H�������炦�Ȃ��Q���V�g�N�������X�i�w�����[�E�g�����@�[�X�B�I���j�ɁA���̒j���~���悤�ɖ��߂���B�����ʼnf��͂��̒j�����܂�Ă��猻�݂̂܂ł̐l�������ǂ�A�Ƃ��Ƃ��Ō�ɐ�]���ĉ͂ɔ�э��ݎ��E���悤�Ƃ������A�N�������X���o�ꂵ�A�u�����Ă������Ďd�����Ȃ��v�ƒQ���W���[�W�ɁA�g�ނ����̐��ɂ��Ȃ�������c�h�Ƃ������E��̌������A�g�ǂ�Ȃɂ炭�����āA�����Ă��邱�Ƃ͑f���炵���h�ƃW���[�W�Ɏ���������Ɏ���B ���b�́A����Ӗ����Ƃ��b�B�V���̐_�l���A�����Ȃ̂ɉ�������Ă��c�C�ĂȂ��j�E�W���[�W�i�W�F�[���X�E�X�`���A�[�g�j���₪�Ď��E���鎖���@�m���A�܂��H�������炦�Ȃ��Q���V�g�N�������X�i�w�����[�E�g�����@�[�X�B�I���j�ɁA���̒j���~���悤�ɖ��߂���B�����ʼnf��͂��̒j�����܂�Ă��猻�݂̂܂ł̐l�������ǂ�A�Ƃ��Ƃ��Ō�ɐ�]���ĉ͂ɔ�э��ݎ��E���悤�Ƃ������A�N�������X���o�ꂵ�A�u�����Ă������Ďd�����Ȃ��v�ƒQ���W���[�W�ɁA�g�ނ����̐��ɂ��Ȃ�������c�h�Ƃ������E��̌������A�g�ǂ�Ȃɂ炭�����āA�����Ă��邱�Ƃ͑f���炵���h�ƃW���[�W�Ɏ���������Ɏ���B

�X�g�[���[�������Ȃ���A�����Ȃ��b�ł���B�������L���v���̎��Ɩ��Ē��̐��E�Ƃ������ׂ��A�q���[�}�j�X�e�B�b�N�Œg�����̂��鉉�o�ɂ�����Ƃ��ꂪ�f���炵�������̕���ƂȂ�B���X�g�V�[���́A���b���������Ă��Ă��A���x���Ă��|���|���܂����Ă���B����͂��̉f�悪�A�u�l�Ԃ͐����ɐ����Ă���A�m�炸�m�炸�̂����ɐl�Ɉ�����Ă���A�����͂��ꂪ����̂ł���v�Ƃ����l�Ԃ̍����I�ȃe�[�}�Ɋт���Ă��邩��ł���B�����A�����Ă���̂��炢�c�Ǝv������������l�́A���̉f����ςė~�����B�����Ɛ�����E�C���N���ė���͂��ł���B

�����J�����͔�]���U�X�A���s�I�ɂ��s����ŁA���̉f��ׂ̈ɃL���v�����E�C���A���E���C���[��Ɛݗ���������v���_�N�V�����A���o�e�B�E�s�N�`���[�Y�͑啝�ȐԎ����o�������������A�₪�Ď���Ƌ��ɕ]�������܂�A���ł͉f��j�Ɏc��s���̖���ƂȂ����B�g�����ȉf�������Ă���A�ꎞ�͋ꋫ�Ɋׂ��Ă��₪�ĕ�����������h�Ƃ����A���̉f��Ɋւ���o�܂́A�������肻�̂܂܂��̉f��̃e�[�}�Ƃ��d�Ȃ��Ă���c�Ƃ����̂��܂������ɂ��L���v���炵����ł��낤�B�����炵�������������郉�C�I�l���E�o�����A�A�u�X�~�X�s�֍s���v�ɑ����L���v����i�o���̃g�[�}�X�E�~�b�`�F����̖��킢�[���D�������ǂ���B�@�i���{���J'54�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(41)�u�f���炵���ƁA�l���I�v

�@�@�@�i���Q�Ɓj

(42)�u��̂��Ȃ��v

�@�@�@�i'46 �ēF���x���g�E

�@�@�@�@�@�@�@�@ ���b�Z���[�j�j

(43)�u�`���b�v�������E�l������v

�@�@�@�i'47 �ēF�`���[���Y�E

�@�@�@�@�@�@�@�@ �`���b�v�����j

���u�V���ւ̊K�i�v(46)�B�}�C�P���E�p�E�G���A�G�����b�N�E�v���X�o�[�K�[�̋����ēɂ���E(�H)�t�@���^�W�[�̉���B�푈�ŏd�ǂ����p�C���b�g�i�f���B�b�h�E�j�[�����j�����������܂悤���Ɍ������z��`���B�V���Ǝ�p�������ԋ���ȊK�i�������́B�V�������m�N���ŁA���E���J���[�Ƃ������z�����j�[�N�B�u�n��̓e�N�j�J���[���v�Ƃ����Z���t���킹��B

���u�O�\�l���ڂ̊�ցv(47)�B�N���X�}�X���ނɂ����S���܂�t�@���^�W�[�B�T���^�N���[�X�͎��݂���̂��c�Ƃ����e�[�}���ʔ����B�T���^���̃G�h�}���h�E�O�F�����s�b�^���̖����B���X�g�A�{���ɔނ̓T���^�������̂��H�c�ϋq�ɂ��̓����ς˂��������S�����B�D���ȍ�i�ł��B

���u�`���b�v�������E�l������v(47)�B�`���b�v����������܂ł̑P�l�̃C���[�W��U��̂āA�����ׂ̈ɘA���E�l���s���j���������B����ł������Ƀ`���b�v�����炵���M���O�͊_�Ԍ�����B�e�[�}�́A��ʎE�l�ł���푈�Ƃ����߈��ɑ���ɗ�Ȕ���ł���B�I�[�\���E�E�F���Y�̌��Ăɂ��u��l���E���ΎE�l�����A�S���l���E���Ήp�Y���v�Ƃ����Z���t�͗L���B�������̍�i�ɂ���āA�`���b�v�����͔����{��`�҂Ƃ݂Ȃ���A��ɐԎ��Œǂ��鉓���Ƃ��Ȃ����B

|

| 23 |

�@�u���]�ԓD�_�v�@�i'48�j�@�@�Ɂ^�ēF���B�b�g���I�E�f�E�V�[�J

�����Ɍ����ƁA�C�^���A���E�l�I���A���Y���f��͂���D���ɂȂ�Ȃ��B���b�Z���[�j���u���h���s�s�v�u��̂��Ȃ��v�Ȃǂ́A�Ⴂ���Ɋς��������ދ��������L���݂̂łقƂ�Lj�ۂɂȂ��B�����Ɋς�@������Ă��H�w�������Ȃ��i���ϒ����Έ�ۂ��ς�邩���m��Ȃ����c�j�B

���������̍�i�����͗�O�ł��顊w������ɊςĂ��邪�A�ǂ�ǂ�̂߂荞�݁A���X�g�ł͂������������B����́A���̃l�I���A���Y����i���h�L�������^���ȉ��o�łǂ����q�ϓI�Ɏ�������߂Ă���̂ɑ��A���̉f��́A�ǂ��̍��₢�̎���ł����Ă����݂��Ă����g�n�R�ȉ��w�s���̐����h�Ƃ������ՓI�ȃe�[�}���ނƂ��A��l�������̋����Ɍ���Ȃ������̊���Ă��邩��ł���B���{�Ō����Ȃ珬�È���Y���`�������ȁA���s���̈������I�݂ɕ`����Ă���̂ł���B

�g���]�Ԃ����܂��h�c���������ꂾ���̘b�Ȃ̂ɁA�����ɕ`�����̂́A

�g�P�ǂŁA�����ɂɐ����ė����l�Ԃł����Ă��A�؉H�l��Ƃ����������đ��l�̎��]�Ԃ𓐂�ł��܂��h�\�l�ԂƂ����������̎コ�A�Ƃ��ł���B����́A�ϋq�̒N�����A������l���Ɠ��������ɂȂ�Ύ����ł�����Ă��܂������m��Ȃ��c�ƂӂƎv�킹��قǂ̃��A���ŃV�j�J���Ȏ��_�����̉f�悪�����Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B�ɂ�������炸���̉f��͂ƂĂ��g�����B���̂Ȃ�A�v�A�ȁA�����ĂU�̎q���̉Ƒ��R�l���A�n�����Ȃ�����S��ʂ킹�A�݂����x�������Đ����Ă���A���̉Ƒ����ɐS���ł���邩��ł���B���]�Ԃ𓐂݁A�����܂��߂܂�A�V��̒Q��ɂ���Ƌ����ꂽ���ɉ������킸�A���������Ǝ�������L�ׂ�V��c�B��l�͉�������Ȃ����A���ꂩ��͉Ƒ����͂����킹�ċt���ɂ��߂��������ɐ����čs�����낤����\�������A�f��͏I���B�b�����Ȃ牽�Ƃ��~���悤���Ȃ��Â��b�����A���������������Ȋ�]���ق̌�����V�[�������肰�Ȃ�����鎖�ɂ���āA���̉f��͂ƂĂ��S�����܂��i�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł���B�f�E�V�[�J��i�ł͈�Ԉ����̂����i�ł���B�@�i���{���J'50�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(48)�u�����v�@�@�@�i'48

�@ �ēF�W�����E�q���[�X�g���j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(44)�u����͂ޒj�v

�@�@�i'47 �ēF�m�[�}���E�y�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �}�N���[�h�j

(45)�u�Ԃ��́v�i'48

�@�@�ēF�n���[�h�E�z�[�N�X�j

(46)�u�C�[�X�^�[�E�p���[�h�v

�@�@�i'48 �ēF�`���[���Y�E

�@�@�@�@�@�@�@�@ �E�H���^�[�Y�j

���u����摑�ޒj�v(47)�B�_�j�[�E�P�C�̌|�B�҂Ԃ肪�y���߂����B��z�ɖv�����A�����Ȑl���ɂȂ肫��V�[�����y�����B�Ō�͋�z���E�ł̌o�������Č������E�ő劈��I�`�ƂȂ�B

���u�Ԃ��́v(48)�B�n���[�h�E�z�[�N�X�ēA�W�����E�E�F�C���剉�ɂ�鐼�����̏G��B������x�X�g�ɓ��ꂽ�������B

���u�C�[�X�^�[�E�p���[�h�v(48)�B�`���[���Y�E�E�H���^�[�Y�ēB�t���b�h�E�A�X�e�A�剉�ɂ��A�l�f�l�~���[�W�J���̏����̉���B���y�͌�ɐ������̃~���[�W�J���̏G�����|���鎖�ƂȂ�A�[�r���O�E�o�[�����B����͍ŏ��̓W�[���E�P���[���\�肳��Ă������A�P���[���P�K���������߃A�X�e�A�Ɍ�サ�A�������ł��炭������Ă����A�X�e�A�͂���Ől�C�����������B�`���̃h������ɂ����x�肪�y�����B������̓W���f�B�E�K�[�����h�B

|

| 24 |

�@�u��O�̒j�v�@�i'49�j�@�@�p�^�ēF�L�������E���[�h

����͂�������Ȃ����낤�B�N�����x�X�g�ɓ����T�X�y���X�f��̕s���̖���B�S�҂ɗ����A�A���g���E�J���X�ɂ��c�B�^�[�̉��y���f���炵���A�f�批�y�Ƃ��Ă��x�X�g���낤�B�N�ɐ���͂b�c�ŕ����Ă���B ����͂�������Ȃ����낤�B�N�����x�X�g�ɓ����T�X�y���X�f��̕s���̖���B�S�҂ɗ����A�A���g���E�J���X�ɂ��c�B�^�[�̉��y���f���炵���A�f�批�y�Ƃ��Ă��x�X�g���낤�B�N�ɐ���͂b�c�ŕ����Ă���B

�X�g�[���[�Ƃ��ẮA�e�F�̓�̎��A����ɂ�����O�̒j�͉��҂Ȃ̂��\�Ƃ���������~�X�e���[�̑��������B�����P�Ȃ�ƍ߃~�X�e���[�f��Ƃ��č�����Ȃ炱��قnj㐢�Ɏc�錆��ɂ͂Ȃ�Ȃ��������낤�B���ꂪ���̕s���̖���ɂȂ������c�B����́A�g�L�������E���[�h�̉��o�e�N�j�b�N�h�A�g���Ɖe�̃J�������[�N�h�A�g���y�̌������h�A�����āg�I�[�\���E�E�F���Y�����鈫�l�n���[�E���C���̖��́h�c����炪�ӑR��̂ƂȂ��Đ▭�̃o�����X��ۂ��Ă��邩��ł��낤�B�����́A�ǂꂩ������Ă�����ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B

���[�h�̉��o�́A�s���̃E�B�[���E���P���I���ɐ������A����ϗ��ԁA�L��Ȓn�������A���X�g�̓~�͂�̕��ؓ��c�Ƃ܂��ɊG��̂悤�ȋL���Ɏc�閼��ʂ��t�B�����ɏĂ��t�����B�����đ�_�ȏȗ��b�@���g�������o���n�M���������B���X�g�́A�e�������Ńn���[�̎����Î�����V�[���͂��̌�̃T�X�y���X�f��̂���{�Ƃ��Ȃ����B���̉��o���x����A��̈łƌ�����������߂炦���J�����i���o�[�g�E�N���X�J�[�j���f���炵���B������A�ł̒����獚�R�Ɠo�ꂷ��n���[�̎p�Ɋϋq�̓n�b�Ƃ�������̂ł���B�����߂ɌX�����f�����s����������Č��ʓI�B�����ăc�B�^�[�Ƃ����y��P�{�݂̂��g�������y�����ɑf���炵���B���鎞�͗E�s�ɁA���鎞�͕��������Ɗy�����ɁA���鎞�͔߂����Ɂc�B�������ʂ̍�ȉƂɂ��nj��y���g�����Ȃ�A�ƂĂ�����قǂ̌��ʂ͏オ��Ȃ��������낤�B���삪���܂��ߒ��ɂ́A�K���s�v�c�Ȃ߂��荇�킹������̂ł���B

�Ō�ɁA�I�[�\���E�E�F���Y�̑��݊��B�͂����茾���Δނ�������n���[�E���C���͈��l�ł���B����Ȃ̂ɐ������͓I�B���o��V�[�����炵�ăJ�b�R�������A�ϗ��Ԃ̏�Ŏ��������e�F�z���B�E�}�[�`���X�i�W���Z�t�E�R�b�g���j�ɓ��X�Ǝ�����W�J�����Ɋ����V�[���͈����ŁA��������n���[�Ɋ���ړ����Ă��܂������ɂȂ�B�����Ńn���[������f��j�Ɏc�閼�Z���t�̃J�b�R�ǂ��\�u�C�^���A�ł̓{���W�A�ƂR�O�N�̈������ɁA�~�P�����W�F���A�_���B���`�A���l�T���X�B�X�C�X�T�O�O�N�̓��E���ƕ��a�����H�\�\�����v���B�v�c�m���Ɣ���Ɉ��Ă��Ĉ��l�������Z���t�Ƃ͎v���Ȃ��B�z���B���Ō�ɐe�F�𗠐�A�x�@�ɋ��͂���̂́A���`�����炾���ł͂Ȃ��A���������l�i�A���_�E���@���j�܂ł��閣�͓I�Ȓj�A�n���[�ɑ��鎹�i�ƃR���v���b�N�X���������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹��B����́A���X�g�A���ؓ��ő҂���z���B���A�₽���������Ēʂ�߂��郔�@���̑ԓx�͂ƂĂ��[���o����̂ł��顉��x�ςĂ��A���ߑ��̏o��A�C�M���X�f��̍ō�����ł���B

�i���{���J'52�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(49)�u��w�}�m���v

�@�@�i'49 �ēF�A�����E

�@�@�@ �W�����W���E�N���[�]�[�j

(50)�u�����̔������v

�@�@�i'49

�ēF���l�E�N���[���j

(51)�u�x���R��(�j���[���[�N)�v

�@�@�i'49 �ēF�r�E�h�[�l���^

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E�P���[�j

(52)�u���F�����{���v

�@�i'49

�ē��F�W�����E�t�H�[�h�j

(53)�u��O�̒j�v�@ �i���Q�Ɓj

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(47)�u�`�����s�I���v

�@�@�i'49

�ē��F�}�[�N�E���u�X���j

(48)�u�\�͍s�ׁv�@�@�i'49

�@�@ �ē��F�t���b�h�E�W���l�}���j

(49)�u��O�̒j�v�@ �i���Q�Ɓj

���u�����v(48)�B�W�����E�q���[�X�g���ēɂ��A�����T�����߂����Đl�Ԃ̏X���~�]���������A�Ō�͂��ׂĂ����ɂȂ��Ă��܂��ߊ쌀�B�n���t���[�E�{�K�[�g�����������}���I���B�V�l���̃E�H���^�[�E�q���[�X�g���͊ē̕��e�ł����閼�D�B

���u���[�v�v(48)�B�q�b�`�R�b�N�ē��A�t�B�����P�����܂�܂郏���V���c�g�ŎB��Ƃ����������s�����T�X�y���X�f��B���̂Ȃ��ڂɂ́A�O�ɐl���ʂ�����g�����N�̒���`������Ƃ������V���b�g�����āA�S�̂������V���b�g�ŎB�������̂悤�Ɍ����Ă���B�������P�J���A�J�b�g���ς��V�[������B������Ƃ��Ă͖ʔ�����������Ɩ���������B����������i���B���Ƃ��������������������������B���{���J�͂����ƒx���'62�N�B

���u�x���R��(�j���[���[�N)�v(49)�B

24���Ԃ̏㗤�������������������A�㗤�n�j���[���[�N�ŌJ��L���郉�u�E�R���f�B�E�~���[�W�J���B�W�[���E�P���[�A�t�����N�E�V�i�g�������B�j���[���[�N�E���P�ɂ��~���[�W�J���E�V�[���́A��́u�E�G�X�g�T�C�h����v�ɂ��e����^���Ă���B�����R�l�g���u�j���[���[�N�A�j���[���[�N�I�v�ƉS���x��V�[���̓��N���N���ė���B�ē͌�́u�J�ɉS���v�̃R���r�A�W�[���E�P���[�ƃX�^�����[�E�h�[�l���B

|

| 25 |

�@�u�T���Z�b�g��ʂ�v�@�i'50�j�@�@�ā^�ēF�r���[�E���C���_�[

�n���E�b�h�E�X�^�[�̓�����h煂ɕ`������i�B�r���[�E���C���_�[�ɂƂ��Ă͂�⏉���̍�i�ɂ��W�炸�A�l�ԂƂ͂Ȃ�ƃG�S�C�X�e�B�b�N�ŋ\�Ԃɖ������߂����������ł���̂��c�Ƃ����s�����@�͂���������B�����Ȃ�v�[���ɕ����Ԏ��̂̃��m���[�O����n�܂铱�����ɂ����������B�ߋ��̉h���ɂ����݂��Đ����邩�Ă̖����f��̑�X�^�[�A�m�[�}�i�O�����A�E�X�����\���j�A���Ă̓m�[�}�̕v�ł���A��ēł���Ȃ��獡�ł͗����Ԃ�A�m�[�}�̎����ƂȂ�ʂĂĂ���}�b�N�X�i�G���b�q�E�t�H���E�V���g���n�C���j�c�܂����̐ݒ�ɂ����S��������B�����̑�X�^�[�A��ē����́A����̏����̎p�����ă]�b�Ƃ����̂ł͂Ȃ����B���̉Ƃɋ��R����Z�邱�ƂɂȂ锄��Ȃ��r�{�ƁE�M���X�i�E�C���A���E�z�[���f���j���m�[�}�������Ă��܂���������N����ߌ����A���C���_�[�͔���Ɠ���ƈ����݂̖ڂʼns���ώ@����B���X�g�A�������J�����̑O�ŁA��X�^�[�ɕԂ�炢������ŊK�i������Ă���m�[�}�B���̃m�[�}�ɑ��A��������ē��������āA�߂��݂�}���āu�A�N�V�����I�v�Ɛ���������}�b�N�X�B���̃}�b�N�X���������V���g���n�C�����g�������u�����Ȃ�ȁv�u�O���[�h�v���̒�������������ēł���Ȃ���A�s���̂����Ɂu�傢�Ȃ錶�e�v��{��̂悤�ɔo�D�Ƃ��Ă����������т�Ȃ����������v���ƁA�]�v�S�ɟ��݂���̂�����B�h���ƔߎS�ɖ������n���E�b�h�̗�����e�͂Ȃ��\��������͐l�Ԕߌ��̌���ł���B

�Ȃ��A���̉f��̏ڂ������b���������y�[�W�������܂����̂ŁA���ɓ\��t���Ă����܂��B��

http://www.din.or.jp/~grapes/doraku/file42.html

�i���{���J'51�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(54)�u�T���Z�b�g��ʂ�v

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(50)�u�A�X�t�@���g�E�W�����O���v

�@ �i'50 �ēF�W�����E�q���[�X�g���j

(51)�u�A�j�[��e���Ƃ�v

�@�@�i'50

�ēF�W���[�W�E�V�h�j�[�j

���u���F�����{���v(49)�B�W�����E�t�H�[�h�ēA�W�����E�E�F�C���剉�R���r�̐������̑�\��B�A�N�V�����f��Ȃ̂����ǂ��ƂȂ�����ƃy�[�\�X���Y��������͂������W�����E�t�H�[�h�B�E�F�C�����t�P���ŔM���B

���u�A�j�[��e���Ƃ�v(50)�B�l�f�l�~���[�W�J���̏G��B�x�e�B�E�n�b�g�������݂̐����V���[�̃X�^�[�A�A�j�[�E�I�[�N���[��������B����ȉƃA�[�r���O�E�o�[�����ɂ��~���[�W�J���E�i���o�[�����Ɋy�����B��\�ȁu�V���E�قǑf�G�ȏ����͂Ȃ��v�͌�ɓ��薼�̃~���[�W�J���f�悪���ꂽ�قǁB�����̓W���f�B�E�K�[�����h�剉�Ő��삪�J�n���ꂽ���m�C���[�[�ō~���A�n�b�g��������ƂȂ����B�c�u�c�ł͂��̃K�[�����h�ŎB�e���ꂽ�����J�e�C�N���ς鎖���o����B���̂c�u�c�͕K���B

|

| 26 |

�@�u�C���̑��āv�@�@�@�i'50�j�@�@�ā^�ēF�W���[�t�E�k�E�}���L�E�B�b�c

������܂��A������͉����E�̓�����`�����G��i���̎���A�n���E�b�h�͓������̗��s�肾�����̂��낤���j�B

�j��ŔN���ʼn����E�ō��̏܂ł���Z�C���E�V�h���X�܂���܂��Ă���V�i���D�C���E�n�����g���i�A���E�o�N�X�^�[�j�̎p����f��͎n�܂�B�������f��͂₪�āA���̃C��������������A���܂��܂Ȏ�i���u���A��������g���Ă܂ł̂��オ���ė����^����\���čs���B�ʔ����̂́A�C���ɏo���������啨���D�}�[�S�i�x�e�B�E�f�C���B�X�j���A�f�C���B�X�̃��C�N�Ɖ��Z�ɂ����̂��낤���A�ƂĂ������ł����D���Ȃ��L�����N�^�[�ɕ`����A�C�����Ђ��ނ��Ő��^�ȃC���[�W�œo�ꂷ����̂�����A�ϋq�͍ŏ��C���������������Ȃ�悤�Ɏd�������Ă���_�ŁA����͌����Ȍv�Z�ł���B���܂�����Œ��X���ł��čs���C���̍s�����A����Ӗ��Ő��X������������̂ł���B����ɂ���āA�����E�̗����Ȃ�Ă���Ȏ��͓��풃�ю��ł͂Ȃ����Ǝv�킹�A�l�ԂƂ��������̂����������A�Y�������������Ղ�ɕ`�����ɐ������Ă���̂ł���B���X�g�Ő��������߂��C���̕����ɁA���ẴC����A�z������悤�ȏ������N�����A�C���̉��������ĉx�ɓ���p��`���āA���x�̓C���̕������Ẵ}�[�S�̗���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����c�Ǝv�킹��ӂ������������Ă���B��������̃}�������E�������[���삯�o�����D�̖��Ń`�����Əo�����Ă��邠��������ǂ���B�@�i���{���J'51�N�j �j��ŔN���ʼn����E�ō��̏܂ł���Z�C���E�V�h���X�܂���܂��Ă���V�i���D�C���E�n�����g���i�A���E�o�N�X�^�[�j�̎p����f��͎n�܂�B�������f��͂₪�āA���̃C��������������A���܂��܂Ȏ�i���u���A��������g���Ă܂ł̂��オ���ė����^����\���čs���B�ʔ����̂́A�C���ɏo���������啨���D�}�[�S�i�x�e�B�E�f�C���B�X�j���A�f�C���B�X�̃��C�N�Ɖ��Z�ɂ����̂��낤���A�ƂĂ������ł����D���Ȃ��L�����N�^�[�ɕ`����A�C�����Ђ��ނ��Ő��^�ȃC���[�W�œo�ꂷ����̂�����A�ϋq�͍ŏ��C���������������Ȃ�悤�Ɏd�������Ă���_�ŁA����͌����Ȍv�Z�ł���B���܂�����Œ��X���ł��čs���C���̍s�����A����Ӗ��Ő��X������������̂ł���B����ɂ���āA�����E�̗����Ȃ�Ă���Ȏ��͓��풃�ю��ł͂Ȃ����Ǝv�킹�A�l�ԂƂ��������̂����������A�Y�������������Ղ�ɕ`�����ɐ������Ă���̂ł���B���X�g�Ő��������߂��C���̕����ɁA���ẴC����A�z������悤�ȏ������N�����A�C���̉��������ĉx�ɓ���p��`���āA���x�̓C���̕������Ẵ}�[�S�̗���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����c�Ǝv�킹��ӂ������������Ă���B��������̃}�������E�������[���삯�o�����D�̖��Ń`�����Əo�����Ă��邠��������ǂ���B�@�i���{���J'51�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(55)�u�C���̑��āv

�@�@�@�i���Q�Ɓj

(56)�u��ɂ̂V���ԁv

�@�@�i'50 �ēF�W���������C�E

�@�@�@�@�@�@�@ �{�E���f�B���O�j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(52)�u�C���̑��āv

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���u�ԉł̕��v(50)�B�ЂƂ薺�i�G���U�x�X�E�e�B���[�j�̍��猋�����Ɏ���܂ł̉ƒ���̃h�^�o�^�����[�����X�ɕ`�����z�[���h���}�̏G��B���e�̃X�y���T�[�E�g���C�V�[�̍Q�ĂԂ�A�I���I���Ԃ肪�g�ɂ܂����B���Ấu���H�v�u�ފ݉ԁv���ƌ���ׂ�̂��ʔ����B�ē̓��B���Z���g�E�~�l���B�~���[�W�J���ȊO�ł��͍삪���鎖���ؖ������B���u�A�t���J�̏����v(51)�B�C�̂����D���i�n���t���[�E�{�K�[�g�j�����C�Ȗ��i�L���T�����E�w�b�v�o�[���j�ɂ����̂�����A�h�C�c�̖C�͂����������`��������n���ɂȂ�B��@�܂���@�̃X�����ɕx�W�����E�q���[�X�g���̉��o�������B�{�K�[�g���A�J�f�~�[�剉�܂���܁B

|

| 27 |

�@�u�b���̃A�����J�l�v�@�i'51�j�@�@�ā^�ēF���B���Z���g�E�~�l��

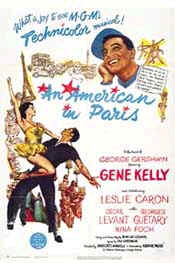

�����Șb�A�l�f�l�~���[�W�J���͏����J�����܂��������Ă��炸�A�L�l�{�x�X�g�e���ɂ������Ă��Ȃ��̂łقƂ�ǒm��Ȃ��������A�薼���Ă�����C���N���Ȃ������B �����Șb�A�l�f�l�~���[�W�J���͏����J�����܂��������Ă��炸�A�L�l�{�x�X�g�e���ɂ������Ă��Ȃ��̂łقƂ�ǒm��Ȃ��������A�薼���Ă�����C���N���Ȃ������B

�Ƃ��낪'75�N�A�u�U�b�c�E�G���^�e�B�������g�v�Ƃ����l�f�l�~���[�W�J���̃A���\���W�[�f�悪���J����A���ꂪ�]���ɂȂ��Ă����̂ŁA�قƂ�Ǘ\���m���Ȃ��Ŋӏ܂����B

�ςĂт����肵���B���ł���т₩�ȃZ�b�g�A�t���b�h�E�A�X�e�A��W�[���E�P���[�̃G���K���g�ʼnؗ�ȃ_���X�A�T�[�J�X�܂����̃G�X�^�[�E�E�B���A���X�̐����o���[�A���X�c�B���̐��X�̃~���[�W�J���E�V�[���̑f���炵���ɂ����E�b�g���A�{�[�[���ƂȂ��Ă��܂����B�Ȍ�A�Č��J������s�x�Ђ��[���炱���l�f�l�~���[�W�J����ǂ������A�������̍�i�͍��ł��r�f�I�Ŏ��X�ӏ܂���قǂ̂l�f�l�~���[�W�J���E�t�@���ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B

���̍�i�́A�����̒��ł��x�X�g�R�ɓ��ꂽ������B�p���ɋ�������Ƃ�ڎw���A�����J�l�A�W�F���[�i�W�[���E�P���[�j���A�N���u�ň�ڍ��ꂵ���p�������Y�i���X���[�E�L�������j�ɐS�����A�p�g�����ƂȂ��������w�l�Ƃ̊ԂŐS���h�ꓮ���A���Y�����b�ɂȂ����̎�A�����i�W�����W���E�Q�^���j�ւ̉��`����A�����ƍ��c���̓�l�����āA����邩�c�ƁA�b�͂悭����p�^�[���B�������A�����̂́A�W���[�W�E�K�[�V���C���̉��y��S�҂Ƀt�B�[�`���[���A�P���[���g���U�t�����~���[�W�J���E�V�[���̑f���炵���ŁA�����郂�_���E�o���G�ƃ{�[�h�r�����^�b�v�_���X�������ɗZ�������_���X�E�V�[���́A�����Ƃ��Ă͉���I�Ȃ��̂��������낤�B���X���[�E�L���������o�����[�i�o�g�����ɁA�P���[�Ƃ̃_���X�E�V�[���͂Ƃ�킯�D��Ŕ������B���X�g�ԍۂɓo�ꂷ��A17�����ɂ��y�ԃo���G�E�V�[���͈����B���g������m���[���A���[�g���b�N�A�S�b�z���̊G��w�i�ɂ������z�I�Ȃ��̃V�[���́A�u�U�b�c�E�G���^�e�B�������g�v�̃G���f�B���O�ŁA�t�����N�E�V�i�g�����u�l�f�l�~���[�W�J���̒��ő��P�{��I�ԂƂ���Ȃ炱�̍�i�A�w�b���̃A�����J�l�x�ł��v�Ǝ^���𑗂�A���̃o���G�E�V�[���̈ꕔ���Љ��Ă����قǂł���B�܂��A�A�J�f�~�[�܂ł��A�l�f�l�~���[�W�J���Ƃ��Ă͏��̍�i�܂��͂��߁A�I���W�i���r�{�܁i�A�����E�W�F�C�E���[�i�[�j�ȂǂW�������܂��Ă���B�~���[�W�J���D���Ȑl�ɂ́A��Ό������Ȃ�����ł���B�@�i���{���J'52�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(57)�u�b���̃A�����J�l�v

�@�@�@�i���Q�Ɓj

(58)�u�́v

�@ �i'51 �ēF�W�����E���m���[���j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(53)�u��ǂ̔ޕ��Ɂv�@�i'50

�@�@�ēF�V�h�j�[�E�M���A�b�g�j

(54)�u�~���m�̊�ցv

�@�@�i'50 �ēF���B�b�g���I�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �f�E�V�[�J�j

(55)�u�n���̉p�Y�v�@�i'51

�@�@�ēF�r���[�E���C���_�[�j

���u�z�̂�����ꏊ�v(51)�B�n�����ƂɈ�����N�i�����S�����[�E�N���t�g�j���������̗ߏ�i�G���U�x�X�E�e�C���[�j�ƌ��������S������A�t�������Ă����������Ȃ��Ă��܂��B�W���[�W�E�X�e�B�[�����X�ē̊i���������o���Ⴆ��B���̃p�^�[���͓��{�ł��u�t���A��v�u���̊�v�ȂǁA�����̃o���G�[�V�����B ���u���m��ʏ�q�v(51)�B�����E�l���e�[�}�ɂ����q�b�`�R�b�N�̃T�X�y���X�E�X�����[�̌���B������x�X�g�ɓ��ꂽ�������B�������ዾ�Ɏʂ�E�l�V�[����A���C�^�[���g�����T�X�y���X�ȂǁA���ǂ������������B���X�X���B����́u���z�������ς��v�̃p�g���V�A�E�n�C�X�~�X�B�r�F�ɒT�㏬����Ƃ̃��C�����h�E�`�����h���[���Q�����Ă���B ���u�s�v�c�̍��̃A���X�v(51)�B���C�X�E�L�������̓��b�����ɂ����f�B�Y�j�[�E�A�j���B�ǂ��炩�ƌ����ƃV���[���œ���ȃC�}�W�l�[�V�������A������̂Ŏq���ɂ͂�����Ɠ�������B���͑�l�ɂȂ��Ċς�����i�j�Ȃ�Ƃ��y���߂��B��̎�����Ƃ��Ă͕]���ł���B

���r�e�f��ł́A���̂��n���[�h�E�z�[�N�X������u�V�����̕��̂w�v(51)���ʔ��������B

|

| 28 |

�@�u�ւ���ꂽ�V�сv�@�i'52�j�@�@���^�ēF���l�E�N���}��

�푈�Őe���Ȃ����������̂��ǂ����߂����^����`�����A����f��̑匆��B�ŏ��Ɋς����ɂ́A�߂������ăI�C�I�C�����Ă��܂����B���x�ςĂ�������B�i���V�\�E�C�G�y�X�̃M�^�[�ɂ����Ȃ��f���炵���B���̓X�y�C���̌Â����w�B�u���̃��}���X�v�Ƃ����������薼������ɂ��W�炸�A���̉f��̂������ō��ł͂��̋ȁA�u�ւ���ꂽ�V�сv�Œʂ��Ă��܂��Ă���B�M�^�[��Ɗw�ŗ��K�����������̋Ȃ͐^����Ɋo���A�r���Ȃ܂������ł����̋Ȃ����͂����ƒe�������o����i����͗]�k�j�B

����ɂ��Ă����z�������B���ʂ��甽���搂��̂łȂ��A����͈��̕ω����ł���B�����|�[���b�g�i�u���W�b�g�E�t�H�b�Z�C�j�͋�P�ŗ��e�������A�₪�Ĕ_�Ƃ̏��N�~�V�F���i�W�����W���E�u�[�W�����[�j�ƒm�荇���B��P�Ŏ�������y�ɖ��߁A�\���˂𗧂Ă�������A�Q�l�̎q�������͂₪�ď\���˗V�т��n�߂�悤�ɂȂ�B�������́g���h���A�g�V�сh�̑ΏۂƂ��Ă��܂��q���̖��C���́A��l�������n�߂��A�����̐l�Ԃ⓮���̖���D���푈�̋��C�ɑ���ɗ�Ȕ���ɂȂ��Ă���̂ł���i�푈�Ƃ́A�q���̖ڂ��猩�������g��l�ɂ�鎀�̗V�сh�ɑ��Ȃ�Ȃ��j�B

�|�[���b�g�͂₪�Č����Ɍ�����A�ǎ��@�ɑ����鎖�ɂȂ�B�w�̎G���̒��Ɂu�~�V�F���v�Ƃ����Ăѐ������|�[���b�g�́A�~�V�F���̖����ĂтȂ���l���݂̒��ɑ��苎���čs���B�c���̃��X�g�V�[���͂ƂĂ��ߒɂł���B���������ȏ����ɂ���ȉߍ��ȉ^����w���킹��g�푈�Ƃ������̈��h�ɑ��錃�����{����������ɂ͂����Ȃ��B���̎�����Ȃ��A�����̐�Ђ̒��Ő������̃|�[���b�g�������Ă���ɈႢ�Ȃ��B�l�ނ݂�Ȃ��A���̉f�悩�瑽���̎����w�Ԃׂ��ł͂Ȃ����낤���B�@�i���{���J'53�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(59)�u�ւ���ꂽ�V�сv

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(56)�u�Â��Ȃ�j�v

�@�i'52 �ēF�W�����E�t�H�[�h�j

���u������������v(51)�B�t���b�h�E�A�X�e�A�剉�̂l�f�l�~���[�W�J���̉���B�X�g�[���[�Ȃ͂ǂ��ł��ǂ��āA�Ђ�����A�X�e�A�̃_���X�����邾���Ŋy�����B�A�X�e�A���ǂ���V��ւƋt�������ėx��i���o�["You're

All the World to Me"�͕K���B���ɂ��A�X�q�|����Ƀ_���X����V�[���ɂ͋��Q�B�S��������ʂ��g���Ă��Ȃ��B�܂��Ɂg�|�p�h�ł���B�_���X�ȊO�̃V�[��������ʔ����Ȃ��̂���_�B�ē͌�Ɍ���u�J�ɉS���v�������ē���X�^�����[�E�h�[�l���B

���u�V���E�E�{�[�g�v(51)�B������l�f�l�~���[�W�J���̑�\��B�W�F���[���E�J�[���ƃI�X�J�[�E�n�}�[�X�^�C���U���R���r�ɂ��u���[�h�E�F�C�̃q�b�g�E�~���[�W�J���̂R�x�ڂ̉f�扻�B�ē͂��̎�̃~���[�W�J�������ӂ̃W���[�W�E�V�h�j�[�B�����ɂ��l�f�l�~���[�W�J���炵���Q�����������A���l�̎肪�̂��u�I�[���}���E���o�[�v�͍ō��ɑf�G�B

|

| 29 |

�@�u���C�����C�g�v�@�i'52�j�@�@�ā^�ēF�`���[���Y�E�`���b�v����

�`���b�v�����ӔN�̍�i�B�����ڂɂȂ����������҃J�����F���i�`���b�v�����j���A����ɂ߁A��]���玩�E��}�����o�����[�i�̏����e���[�i�N���A�E�u���[���j�������A���̏����̖������Ȃ���ׁA���p�̃o�C�I�������������A�����ɓ����āA�₪�ĕ���Ő����������������߂Ȃ��玀��ōs���܂ł�`���B �`���b�v�����ӔN�̍�i�B�����ڂɂȂ����������҃J�����F���i�`���b�v�����j���A����ɂ߁A��]���玩�E��}�����o�����[�i�̏����e���[�i�N���A�E�u���[���j�������A���̏����̖������Ȃ���ׁA���p�̃o�C�I�������������A�����ɓ����āA�₪�ĕ���Ő����������������߂Ȃ��玀��ōs���܂ł�`���B

�b�Ƃ��ẮA�������]�������Ă��閺��E�C�t����ׂɌ��g�I�Ȉ���𒍂��Ƃ����A�u�X�̓��v���Ɠ����p�^�[���̍�i�B�����������ł̃`���b�v�����́A�V���ɍ���������A�l�C���Ȃ肪�����n�߂Ă��鎩�g���̂��̂����̎�l���ɓ��e���Ă���悤�ł���B���X�g�V�[���Ń`���b�v���������ʂ̂́i���Y�ɂȂ�u�E�l������v�͕ʂƂ��āj���߂Ăł͂Ȃ����낤���B�����`���b�v�����́A���ʂ̂Ȃ炱�̉f��̂悤�ɁA����̏�Ől�X���y���܂��Ȃ��玀�ɂ����c�Ǝv���Ă������͑z���ɓ�Ȃ��B���̈Ӗ��ł͂��̉f��̓`���b�v�������g�́u�⏑�v�ƌ�����̂����m��Ȃ��B

�Ō�̕���ł́A�T�C�����g����̃��C�o���A�o�X�^�[�E�L�[�g���Ƃ��������A���ς�炸�̊y�����M���O�ɏ��]���Ȃ�����A�����̐���p��̑����炢�Ƃ��������߂Ȃ��玀��ōs���`���b�v�����̎p�͂���ς苃���Ă��܂��B�l���Ɋւ��閼���i�u���͌�������̂͌������B����������͎��̑̂𗬂�Ă���v���j������������A�{���ɐS�ɟ��݂閼��ł���B

�ɂ�������炸�A���������r�ꂽ�Ԏ������̉e�����Ă��̍�i�́A���Ƃ����낤�ɃA�����J���������������A��f���~�̗J���ڂɉ�������肩�A�`���b�v�����͍��O�Ǖ��������A���ӂ̂����ɃA�����J�����邱�ƂƂȂ����B���̍�i���A�����J�Ő����Ɍ��J���ꂽ�̂�20�N���1972�N�B���N�̃A�J�f�~�[�܂œ��ʏ܂ƒx�܂��Ȃ���̍�ȏ܂��A�X�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����ɖj��G�炵�Ă������̎��̃`���b�v�����̎p�͍����ڂɏĂ����Ă���B�{���Ƀ`���b�v�����͈̑�ȓV�˂ł������B�i���{���J'53�N�j

|

���u�^���̌����v(52)�B�t���b�h�E�W���l�}���ēA�Q�[���[�E�N�[�p�[�剉�̐������̉���B���̒N���������Ă��ꂸ�A��������l�Ŗ��@�҂ɗ����������ۈ������N�[�p�[���D���B���Ԃ̗��ꂪ��f���Ԃƈ�v���Ă����@�������Ƃ��Ă͐V�N�B���́u�n�C�E�k�[���v���Y���B�����̓O���[�X�E�P���[�B�L�l�}�{��x�X�g�e���ł͉��̂�22�ʂƕ]���͒Ⴂ�B

���u�Â��Ȃ�j�v(52)�B�W�����E�t�H�[�h�ē��A�C�������h��ɎB�����A�j�̐S�ӋC��`������i�B�W�����E�E�F�C���ƃ��B�N�^�[�E�}�N���O����������z���R���z���ʂĂ��Ȃ����荇���V�[�������ǂ���B�{��x�͂��̉f�悪�C�ɓ����Ă��āA�u�V��̏郉�s���^�v�ł͂��̓�l�̉��荇���V�[�����I���Ɉ��p���Ă����B

���u�T�㕨��v(52)�B�x�@��ɂ����l�ԌQ�����̏G��B�����E�B���A���E���C���[�̉��o���k���ł�邬���Ȃ��B�J�[�N�E�_�O���X����O�ȋS�Y�����D���B���͕��䌀�ŁA���̌�����x������Ō�������Ă���B�Ɛl�̈�l�Ɍ�̃h�N�^�[�E�m�I���ƃW���Z�t�E���C�Y�}���B�薼�͂��������B�u�Y������v���������Ǝv���B

�@

�@

|

| 30 |

�@�u�J�ɉS���v�@�i'52�j�@�ā^�ēF�X�^�����[�E�h�[�l���^�W�[���E�P���[

�l�f�l�~���[�W�J���̋������B�l�I�ɂ͂l�f�l�~���[�W�J���̒�����ԍD���ȍ�i�ł���B�T�C�����g����g�[�L�[�ɍ����|�������f��E��ɂ������̃o�b�N�X�e�[�W���́B �l�f�l�~���[�W�J���̋������B�l�I�ɂ͂l�f�l�~���[�W�J���̒�����ԍD���ȍ�i�ł���B�T�C�����g����g�[�L�[�ɍ����|�������f��E��ɂ������̃o�b�N�X�e�[�W���́B

����́A�T�C�����g�f��̐l�C�R���r�A�h���i�W�[���E�P���[�j�ƃ��i�i�W�[���E�w�C�Q���j�̓�l���A���������g�[�L�[����̗���ɉ����ăg�[�L�[�f��ɏo��������A���i���L�[�L�[���̑�ςȈ����ł������ׂɃv���~�A��f�͑厸�s�B�h���͋��n�Ɋׂ邪�A�e�F�R�Y���i�h�i���h�E�I�R�i�[�j�̏����ʼn̂̂��܂��L���V�[�i�f�r�[�E���C�m���Y�j�𐁂��ւ��Ɏg�����~���[�W�J���Ɏd���Ē����A�f��͑听���A���łɐV�X�^�[�ƂȂ����L���V�[�Ƃ̈����l������c�Ƃ������̂ŁA���b���̂��̂͑����Ȃ��B�������f���炵���̂̓W�[���E�P���[��h�i���h�E�I�R�i�[���̂��x��~���[�W�J���E�V�[���̌������ŁA�������̑f���炵���͌��t�ł͌����s�����Ȃ��B�Ƃɂ����f����ςĂ��炤�����Ȃ��B���̉f����ς������Ȃ��l�ł��A�P���[���J�̒��A�P��ɉ̂��x�邠�܂�ɂ��L���ȃV�[���͂ǂ����ł��ڂɂ������Ă���͂��ł����i���̎ʐ^�Q�Ɓj�B�f��t�@���Ȃ��ɓ������A�K���ȋC���ɂȂ鎖���������ł���B

�P���[�̗x�����i�����A�e�F�h�i���h�E�I�R�i�[�i������S���Ȃ�܂����B�Ǔ��\�j��������̂Ɨx������ɑf�G�B�A�N���o�e�B�b�N�Ȓ��Ԃ��������i���o�["Make

'em Laugh"�Ȃō��Ɋy�����B�����Č㔼�A���X13���ɂ킽���ēW�J�����i���o�[�A

"Broadway Ballet"�i�悭�l����X�g�[���[�Ƃ͂��܂�W�Ȃ��̂����j�́A�d���ȃV�h�E�`�����V�[�̃_�C�i�~�b�N�ȃ_���X������݁A�O�f���u�b���̃A�����J�l�v�̃��X�g�̃o���G�ƕ��Ԃl�f�l�~���[�W�J���̔����ƌ����邾�낤�B���̃V�[���́A�r�f�I�łȂ�����̑��ʂŊς�A�Ȃ����̑f���炵�������\�ł��邾�낤�B �P���[�̗x�����i�����A�e�F�h�i���h�E�I�R�i�[�i������S���Ȃ�܂����B�Ǔ��\�j��������̂Ɨx������ɑf�G�B�A�N���o�e�B�b�N�Ȓ��Ԃ��������i���o�["Make

'em Laugh"�Ȃō��Ɋy�����B�����Č㔼�A���X13���ɂ킽���ēW�J�����i���o�[�A

"Broadway Ballet"�i�悭�l����X�g�[���[�Ƃ͂��܂�W�Ȃ��̂����j�́A�d���ȃV�h�E�`�����V�[�̃_�C�i�~�b�N�ȃ_���X������݁A�O�f���u�b���̃A�����J�l�v�̃��X�g�̃o���G�ƕ��Ԃl�f�l�~���[�W�J���̔����ƌ����邾�낤�B���̃V�[���́A�r�f�I�łȂ�����̑��ʂŊς�A�Ȃ����̑f���炵�������\�ł��邾�낤�B

�T�C�����g�̃X�^�[���A�����g�[�L�[�ɂȂ����炻�̈������o���Đl�C�����������c�Ƃ����{�̃G�s�\�[�h�́A�킪���{�f��E�ɂ����ۂɂ������o�����Łi�o���c�}�͐����b��������������ꋫ�Ɋׂ������A����f���قǂ̃m�h�̒b�B�ō��������Ƃ����̂͗L���Șb�j�A�f��E�̗��b�Ƃ��Č��Ă������[���b�ł���B�v���f���[�T�[�́A�S�����̂l�f�l�~���[�W�J���̂قƂ�ǂ���|�����A�[�T�[�E�t���[�h�B�{��ł͍쎌���S�����Ă���B�f��������邷�ׂĂ̐l�Ɋςė~�����i���̖���ł���B�@�i���{���J'53�N�j

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(57)�u�J�ɉS���v

�i���Q�Ɓj

�@

|

| 31 |

�@�u���|�̕�V�v�@�i'52�j�@�@���^�ēF�A�����E�W�����W���E�N���[�]�[

��Ẵx�l�Y�G���ŋN�������c�ЂŁA���������ׂɑ�ʂ̃j�g���O���Z�������g���b�N�ʼn^�Ԃ��ƂƂȂ�B�j�g���́A������Ƃ����Ռ��ł��唚������\��������B���̓����́A���������邩���m��Ȃ��ٔ������ٗl�ȃX�����ށA�G��Ȓ��z�̃T�X�y���X�f��̌���B�Ƃɂ����R�����B�ςĂ���Ԃ͎�Ɋ�����A�S���̓h�L�h�L�A����Ȃɋْ����Ċς��f��͎n�߂āB����́i���܂��f����@��͂Ȃ����낤���j����Ŋςė~�����B��ނȂ��r�f�I�Ŋӏ܂���ꍇ�́A�[��A�N�ɂ��ז����ꂸ�A�����̂܂��������Ȃ��Â��Ȋ��Ŋς鎖�������߂���B ��Ẵx�l�Y�G���ŋN�������c�ЂŁA���������ׂɑ�ʂ̃j�g���O���Z�������g���b�N�ʼn^�Ԃ��ƂƂȂ�B�j�g���́A������Ƃ����Ռ��ł��唚������\��������B���̓����́A���������邩���m��Ȃ��ٔ������ٗl�ȃX�����ށA�G��Ȓ��z�̃T�X�y���X�f��̌���B�Ƃɂ����R�����B�ςĂ���Ԃ͎�Ɋ�����A�S���̓h�L�h�L�A����Ȃɋْ����Ċς��f��͎n�߂āB����́i���܂��f����@��͂Ȃ����낤���j����Ŋςė~�����B��ނȂ��r�f�I�Ŋӏ܂���ꍇ�́A�[��A�N�ɂ��ז����ꂸ�A�����̂܂��������Ȃ��Â��Ȋ��Ŋς鎖�������߂���B

�|���点�鉉�o���G���B�������t�����X�E�T�X�y���X�f��̋����N���[�]�[�ł���B���ɁA�R�ɓ˂��o���A���ɂ����ꂻ���ȎV���ŕ����]������V�[�N�F���X�ł́A�͕����Č����J���A�^�C���̓X���b�v���A�V����݂艺���Ă��郏�C���͊O�ꂻ���ɂȂ�c�Ƌ��|�̂�בł��A�v�킸�ߖ��グ�����Ȃ邭�炢�̕|���ł���B�S���̎ア�l�͗v���ӂł��낤�i�j�B

�������A���̉f�悪�f���炵���̂́A�����������|�V�[�������łȂ��A�n�̉ʂĂŐH���l�߂��j�����́A���Ƃ����Ă�������E�o�������Ɩ]�ނ��̉������������莞�Ԃ������ĕ`���Ă���_�ŁA�A����������S�l�̃L�����N�^�[��������ƕ`����Ă���_���܂߁A����炪��i�̃��A���e�B�ƌ�������w�������Ƃɍv�����Ă���̂ł���B��l���}���I���������C���E�����^���A���̑��_���������V�������E���@�l���i�{��ŃJ���k�f��Ւj�D���Z�܂���܁j�̍D�����̂ē�B�V�j�J���Ȗ�����t�����X�f��炵���B�J���k�f��ՃO�����v����܁B�@�i���{���J'54�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(60)�u���|�̕�V�v

�@�@�@�i���Q�Ɓj

|

| 32 |

�@�u�V�F�[���v�@�i'53�j�@�@�@�ā^�ēF�W���[�W�E�X�e�B�[�����X

���܂�ɂ��L���ȃ��X�g�V�[���A�W���[�C���N�����ԁu�V�F�[���A�J���o�b�N�I�v�̃Z���t�ƃ��B�N�^�[�E�����O�ɂ����ȁu�y���Ȃ�R�̌Ăѐ��v�Ȃǂ��Y���A�������̌���B�f��t�@���ł�����������Ă���l�͏��Ȃ����낤�B ���܂�ɂ��L���ȃ��X�g�V�[���A�W���[�C���N�����ԁu�V�F�[���A�J���o�b�N�I�v�̃Z���t�ƃ��B�N�^�[�E�����O�ɂ����ȁu�y���Ȃ�R�̌Ăѐ��v�Ȃǂ��Y���A�������̌���B�f��t�@���ł�����������Ă���l�͏��Ȃ����낤�B

�W���b�N�E�V�F�[�t�@�[�̌���Ɋ�Â��X�g�[���[�́A����҂̃K���}���A�V�F�[���i�A�����E���b�h�j���A��煂Ȗq�{�Ǝ҂ɉՂ߂���J��_����Ƃ��~���A���ʂ��ق����E�����i�W���b�N�E�p�����X�j���͂��߈��̈ꖡ��|���Ă������Ƃ��Ȃ������čs���c�Ƃ����A��ɓ��������ЃA�N�V�����Ⓦ�f�C���f��ɂ��ꂱ�������ɖ͕킳�ꂽ�T�^�I�ȃp�^�[���B�����u�呐���̓n�蒹�v�ł́A���ш��Ǝ��ˏ��̕����܂ŃA�����E���b�h�ƃW���b�N�E�p�����X�������肾�������A��f�̎s�엋���剉�u�B�|�����Y�v�܂ł��Ō�́u�V�F�[���v�܂�܂������c�Ƃ�������ŁA�A�N�V�����f��Ƃ��Ă͂����炭���{�̉f��t�@����f��l�ɍł������ꂽ�f��ł͂Ȃ����낤���B����͑����A�ؗ��Ă��킪���̌җ����㕨�Ƃ悭�����������邹���Ȃ̂����m��Ȃ��i���������A�����єV���剉�̏G��u�ւ̖푾�b�y�v�̃��X�g�u���l���[��v���u�V�F�[���A�J���o�b�N�v�Ǝ��ĂȂ����Ȃ��H�j�B

�����W���[�W�E�X�e�B�[�����X�̉��o�́A���C�I�~���O�̕��i���I�݂ɐ������A�V�F�[���́A�_����Ƃ̎�ȁi�W�[���E�A�[�T�[�j�Ɋ�z���A���N�̐S�ɁA�j�Ƃ͂ǂ�����ׂ��Ȃ̂������ݕt���ċ����čs���j�̃_���f�B�Y���c���X�̒��J�Ȑl���`�ʂ��Ⴆ�A�����ȏo���ł���B�W�����E�t�H�[�h�́u�r��̌����v�ɕ��ԁA����Ɉ�ꂽ�������̖���ł��낤�B�i���{���J'53�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(61)�u�V�F�[���v�@�@�i���Q�Ɓj

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(58)�u�Q���̃e���[�Y�v

�@�i'52 �ēF�}���Z���E�J���l�j

���u�I���w�v(53)�B���B�b�g���I�E�f�E�V�[�J�ēɂ�鈣�D�̃����h���}�B���[�}�̏I���w��ɃW�F�j�t�@�[�E�W���[���Y�ƃ����S�����[�E�N���t�g�̐Ȃ���l�̈��ƕʂꂪ�`�����B���̉f��ȍ~�A����܂ł́g�I�_�h�ƌĂ�Ă����^�[�~�i���w���g�I���w�h�ƌĂ��悤�ɂȂ����B���ȁu���[�}�̏H�v�������B ���u�n���i�����j���i���i�Ƃ�j�Ɂv(53)�B�t���b�h�E�W���l�}���ēB���J�n�O�̃n���C��R��n��ɁA�R���̉ߍ��ȏ㉺�W�ɔ��R����N�i�����S�����[�E�N���t�g�j�̔ߌ���`���B���܂��܂Ȑl�ԌQ����`���������W���l�}�����o���o�F�B�o�[�g�E�����J�X�^�[�ƃf�{���E�J�[�̔g�ł��ۂ̃��u�E�V�[�����L���B���X�g�̐^��p��P�V�[���͍����猩��Ƃ��炭�`���`�i�j�B�[������m�[�X�A�����J���Ђ̗��K�@�����̂܂g�p���Ă���B

|

| 33 |

�@�u���[�}�̋x���v�@�i'53�j�@�@�ā^�ēF�E�B���A���E���C���[

������A�N�����m���Ă��閼�쒆�̖���B���܂��ɐl�C�������A�����f����x�X�g�e���ł��K����ʂɓ��邵�A���悲��̓f�W�^���E�j���[�}�X�^�[�łɂ�郊�o�C�o����f���s��ꂽ�B�I�[�h���[�E�w�b�v�o�[���̏o����Ƃ��Ȃ�A����Ńw�b�v�o�[���̓A�J�f�~�[�剉���D�܂���܂����B ������A�N�����m���Ă��閼�쒆�̖���B���܂��ɐl�C�������A�����f����x�X�g�e���ł��K����ʂɓ��邵�A���悲��̓f�W�^���E�j���[�}�X�^�[�łɂ�郊�o�C�o����f���s��ꂽ�B�I�[�h���[�E�w�b�v�o�[���̏o����Ƃ��Ȃ�A����Ńw�b�v�o�[���̓A�J�f�~�[�剉���D�܂���܂����B

�����̉������A�����Ɍ��C�������A��g�ق��o���Ē����ق������������ɁA�V���L�҂Ɨ����ɂȂ�c�Ƃ����X�g�[���[���V�N�B�E�B���A���E���C���[�̉��o���A���[�}�̑S�ʃ��P�����܂��������A���Ɣ���ƃy�[�\�X���I�݂ɂƂ�܂��ă\�c���Ȃ��B�����ă��X�g�̂��Ȃ��ʂ�c�B���[�}�ł́A�Z������ǂ��[���������Ԃ��߂��������͉����ɂƂ��Ĉꐶ�̎v���o�ƂȂ邾�낤�B���������Ӗ��ł́A����͒P�Ȃ郉�u�X�g�[���[�ł��邾���łȂ��A��������A�l�������鎖�̑���A�����Ƃ����g���̏d�������w��ő�l�ɂȂ��čs����l���̐l�Ԑ����h���}�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł���B

�p�c�ȐV���L�҂��D�������O���S���[�E�y�b�N���������A�����̋C�i�ƁA���ɏo�����̏������ۂ������ɓ����������w�b�v�o�[���̑��݊��������B����Ȗ��҂͒T���Ă��Ȃ��Ȃ���������̂ł͂Ȃ��B�w�b�v�o�[���Ȃ����ẮA��ɂ���ȂɌ㐢�Ɏc�閼��ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�N��I�ɂ��A���̎�����߂��Ă����Ƃ��Ă��_���������낤���c�B�܂��ɔo�D�ƍ�i�Ƃ̉^���I�ȏo��ł��������̂ł���B

���Ȃ݂ɋr�{�̓C�A���E�}�N�������E�n���^�[�ƂȂ��Ă��邪�A����Ύ��͓����Ԏ��Ńn���E�b�h������ߏo����Ă����h���g���E�g�����{�i�u�X�p���^�J�X�v�u�W���j�[�͐��֍s�����v�ŗL���j���F�l�̖�����ď��������̂ł��鎖����ɔ������Ă���B�@�i���{���J'54�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(62)�u���[�}�̋x���v

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���u��\���ߗ����e���v(53)�B�r���[�E���C���_�[�ēɂ��ߗ����e�����́B���̓u���[�h�E�F�C�̃q�b�g���䌀�B�E�B���A���E�z�[���f���������ڂȂ��h���C�Ȑ��i�̈ג��Ԃ���X�p�C�Ƃ��ċ^����R���c�Ƃ���������D���B�R�~�J�����ƃT�X�y���X���I���ɑg�ݍ��킳��Ă��邠����A���������C���_�[�B�ē̃I�b�g�[�E�v���~���W���[�����e�����ɕ����Ă���̂����ǂ���B

���u�F���푈�v(53)�B�g�E�f�E�E�F���Y����̌���r�e�����̊��S�f�扻�B����͂r�e�f��̑�ƃW���[�W�E�p���A�ēo�C�����E�n�X�L���B�N���r�e�f��̒��ł̓x�X�g�ɂ������錆��B�ł������ڋʂɂR�{�w�̉ΐ��l�̑��`�����j�[�N�B�������`���b�Ƃ����o�ꂵ�Ȃ��B

|

| 34 |

�@�u�o���h�E���S���v�@�i'53�j�@�@�ā^�ēF���B���Z���g�E�~�l��

�l�f�l�~���[�W�J���́A�x�X�g�R�ɓ��ꂽ���G��B�ē��u�b���̃A�����J�l�v�̃��B���Z���g�E�~�l���B�剉�̓W�[���E�P���[�ƕ���łl�f�l�~���[�W�J���̂�������̗Y�A�t���b�h�E�A�X�e�A�ƁA�u�J�ɉS���v�ŋ���Ȉ�ۂ��c�����V�h�E�`�����V�[�B�A�X�e�A�̃~���[�W�J����i���u�C�[�X�^�[�E�p���[�h�v�A�u������������v�Ȃǂ����ꂽ���������A���̍�i�ɑ�\���Ă��������B �l�f�l�~���[�W�J���́A�x�X�g�R�ɓ��ꂽ���G��B�ē��u�b���̃A�����J�l�v�̃��B���Z���g�E�~�l���B�剉�̓W�[���E�P���[�ƕ���łl�f�l�~���[�W�J���̂�������̗Y�A�t���b�h�E�A�X�e�A�ƁA�u�J�ɉS���v�ŋ���Ȉ�ۂ��c�����V�h�E�`�����V�[�B�A�X�e�A�̃~���[�W�J����i���u�C�[�X�^�[�E�p���[�h�v�A�u������������v�Ȃǂ����ꂽ���������A���̍�i�ɑ�\���Ă��������B

���b�́A�����ڂɂȂ肩���Ă���_���T�[�̃g�j�[�i�A�X�e�A�j���A�N����Ƃ��Đe�F�̃��X�^�[�i�u�b���̃A�����J�l�v�ł����������A�I�X�J�[�E�����@���g�j�̊��߂ɂ��A�����E�̑啨�R���h�o�i�W���b�N�E�u�L���i���j�A�o�����[�i�̃M���r�[�i�V�h�E�`�����V�[�j�Ƒg��ʼn��y���\���悤�Ƃ��邪�A���䌀�Ƃ��o���G�Ƃ��������r���[�Ŏ��s�B���NJy���������~���[�W�J���E�V���[�Ɏd���Ă��������ŃV���[�͑听���A�g�j�[�ƃM���r�[�������m�F�������ăn�b�s�[�G���h�ƂȂ�B

��ɂ���āA���b�����A�X�e�A�ƃ`�����V�[�𒆐S�Ƃ����y���ŗD��ȃ~���[�W�J���E�V�[�������ǂ���B�A�X�e�A�̃_���X�E�X�e�b�v�͂����Ȃ���G���K���g�ō��ꍛ�ꂷ��B�����̓`�����V�[�Ɠ�l�ŁA�[�ł̃Z���g�����E�p�[�N�ŗx��"Dancing

in the Dark"�B�Ȃ��_���X���ō��B���ߑ����o��������ɖ����Ă���B�����Ď��̂ƂȂ��Ă���̂��A��̃A���\���W�[�f��̑薼�̌��ƂȂ���"That's

Entertainment"�B���̎�������A���̍�i���l�f�l�~���[�W�J�����̑�\��Ƃ��Ĉ�����ė��������悭������B�ē̃��B���Z���g�E�~�l���͂��̌���u���̎�قǂ��v(Gigi)�ł��A�J�f�~�[��i�܁A�ē܂���܂���ȂǁA�~���[�W�J���f��̊ēƂ��Ă͐���ł���ƌ�����B���C�U�E�~�l���̕��e�Ƃ��Ă��L���B�U�t�S���́A���U�t�t�}�C�P���E�L�b�h�i�u���D���ꂽ�V�l�̉ԉŁv�Ȃǂł��L���j�B�{���ɂl�f�l�~���[�W�J���ɂ́A�f���炵���o�D�i�_���T�[�j�A�ēA�U�t�t�����琯�̔@�������Ă����̂ł���B

�i���{���J'54�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(63)�u�o���h�E���S���v�@

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(59)�u�o���h�E���S���v�@

�@�@�@�i���Q�Ɓj

���u���q���b�����v(53)�B����̓��C�E�u���b�h�x���́u���J�v�B���������Ŗk�ɂ̕X�͂̒ꂩ��Ñ�̉��b���h����A�j���[���[�N���P���B�c�ƕ����Ε����邪�A�킪�u�S�W���v�̌��l�^�ƂȂ�����i�B���C�E�n���[�n�E�[����������ʂ�S���B�u�L���O�E�R���O�v�ł��Ȃ��ݐl�`�A�j���i�_�C�i���[�V�����ƌĂ��j���g�p���Ă��邪�A�������X���[�X�Ŕ��͂���B�l�I�ɂ͍D���ȍ�i�ł���B�u�S�W���v�t�@���ɂ͈ꌩ�����E�߂���B�ē̓��[�W���E���[���[�B

|

| 35 |

�@�u�s�[�^�[�E�p���v�@�i'53�j�@�ā^�ēF�n�~���g���E���X�P�@��

�E�H���g�E�f�B�Y�j�[����ɂ��A�J���[���҃A�j���[�V�����̌���B����͊m���ŏ��̌��J���i���w���̍��j�ɊςĂ���B�������ǂ߂Ȃ������̂ŃX�g�[���[�͂�����Ȃ��������A�y���������������͊o���Ă���B���Ɋς��̂͏�̎q�����T���炢�̎��i��27�N�Ԃ�̍Č��j�A�e���r�ŕ��f���ꂽ���̂��r�f�I�ɎB���Ďq���ƈꏏ�Ɋς��̂����A�X�g�[���[���������Ċς�Ǝ��Ɋy�����A�f���Ɋ����ł����B�����q������ϋC�ɓ����āA�R���ɋ��u���ꌩ���āv�Ƃ����܂�A���̂������̎q���������ɂȂ��Ă������x���Đ����J��Ԃ����������i�{���Ɂj�e�[�v�������Ă��܂����̂ł���i�j�B����قǁA���̃A�j���ɂ͏����Ȏq���������ɂ����鉽�����m���ɂ���B

�W�F�[���Y�E�o���̌���͗L���ŁA�ߋ��Ɏ��ʉf��ɂ��Ȃ��Ă��邵�A�~���[�W�J���Ƃ��Ă����E���Ō�������A�����l�C�͐����Ȃ��B���̕��ꂪ���̂���قǎq���������ɂ�����̂��c����́A�E�F���f�B�����g���ʂ̎q���������A������R�ɔ�сA�C���Ɛ키�\�Ƃ����A���ɖ�����ꂽ�`������h������ł���B�ϋq�̎q�������́A�܂�Ŏ����������ނ�ƈꏏ�ɖ`���ɎQ�����Ă��邩�̂悤�ɍ��o���Ă��܂��̂ł���B���ɖ{��́A�����ɂ��f�B�Y�j�[�E�A�j���炵�����ƃM���O�ƁA�n���n���A�h�L�h�L�̖`�����X�s�[�f�B�ɓW�J���A���܂��ɑf�G�ȉ̂��S�҂ɎU��߂��A��l���ςĂ����Ɋy�����B�����āA�g��l�ɂȂ肽���Ȃ��h�ƃ_�_�����˂Ă����E�F���f�B�������A�Ō�ɂ́g�����͑�l�ɂȂ��������h�̂����\���̂ق�ꂢ�����ɑ�l�̊ϋq�����V���~�����Ă��܂��̂ł���B

�����I�Ȃ̂͂��̌�̃��X�g�V�[���A�q�������ɂ��邳�������Ă������e���A���ɕ��������ɊC���D��������̉_��������̂����āA�u�܂Ă�A����͌����������邼�B�����܂��������������Ɂc�v�ƂԂ₭�V�[���B�c���͕s�o�ɂ��A���x�ςĂ������ŋ����Ă��܂��B����͉�X�ɁA���Ɉ��Ă����q���̍����v���o������ƂƂ��ɁA��l�ɂȂ��Ă������������A������Ăčs�����̑������X�Ɍ�肩���Ă����A�f���炵���f�B�Y�j�[����̑��蕨�Ȃ̂ł���B�@�i���{���J'55�N�j

|

|

| 36 |

�@�u�����͐����Ă���v�@�i'53�j�@�@�ā^�ēF�W�F�[���Y�E�A���K�[

�E�H���g�E�f�B�Y�j�[�́A�A�j�������łȂ��A���R�̐��Ԃ𑨂����h�L�������^���[�i�u���R�̋��فv�V���[�Y�ƌĂ��j�̏G������������삵�Ă���B�{��͂��́u���R�̋��فv�V���[�Y�̒��ґ�P��ł���A�A�J�f�~�[�ŗD�G���҃h�L�������^���[�܂���܂�������B������w�Z�̏W�c�ӏ܂Ŋς��͂��ł���i�l����ΐ����W�c�ӏ܂̂����b�ɂȂ����i�j�B�ŋ߂͂ǂ��Ȃ̂��낤���B�����Ƃ��A���k�Ɍ��������f����قƂ�ǂ���܂��ˁj�B�Ȃ��A�E���őo�t���x�X�g�ɋ����Ă����u�����̐��ԁv�����̃V���[�Y�̂P�ҁB

���̍�i�́A��ɖk�Ă̍����n�тɐ����Ă��铮����A���̐��Ԃ��A�C�������Ȃ�قǂ̎��Ԃ������Ă�������ώ@���B�e�������̂ł���B�y�����̂́A�g�J�Q��w�r�A�T�\����ŃO���Ƃ������{���͋C�����̈������������̎p��]�������Y�ŁA���Ƀ��[�����X�ɑ����Ă���_�ŁA�o�b�N�̉��y�������̓����Ƀs�b�^���V���N�����A�����Ƀg�{�������̃i���[�V�����������A�܂�ŃA�j�������Ă��邩�̂悤�ŁA�݂�ȑ�����Ȃ���ς��L��������B

�����Ċ����I�Ȃ̂��A�����̒������A���̉Ԃ��A�n�C�X�s�[�h�ō炢�čs���V�[���Łi�P�R�}�̃X�s�[�h������Ɨ��Ƃ��ĎB�e�j�A����ɂ͎����܂߁A�ςĂ���q���������A�Ԃ��炭�x�Ɉ�ĂɁu���A�[�b�I�v�Ɗ����������Ă����̂����ł�����̂悤�ɋL�����Ă���B�{���ɂ����̃V�[���ɂ͊��������B���R�E�Ƃ͔@���ɐ_��I�ŋ��قɖ����Ă���̂��c�q�������ɂ��������f���Ȋ�тƊ�����^�����{�V���[�Y�̑f���炵�����A�f���Ђ�e���r�ǂ͂����ƔF�����A�q�������Ɋς�@���^���Ă����ė~�������̂��ƒɐɊ�����B�A�j�����܂߂āA�f�B�Y�j�[�͈̑�Ȑl�������Ƃ��Â��v���i�ŋ߂̃f�B�Y�j�[�f��́A���̏��S��Y��Ă���̂ł͂Ȃ����j�B�f��j�Ɏc�閼��Ƃ͌������������A���̉f��ӏܗ��̏�ł͋������������A�Y����Ȃ���i�ł���B�i���{���J'55�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(64)�u�����̐��ԁv�@�@�i'53

�@�@�ēF�W�F�[���Y�E�A���K�[�j

|

| 37 |

�@�u�킵�̃T�u���i�v�@�i'54�j�@�@�ā^�ēF�r���[�E���C���_�[

�u���[�}�̋x���v�Ɏ����I�[�h���[�E�w�b�v�o�[���剉��Q��B��x���̉Ƃ̂������^�]��̖����A�p���Ő�������Č����Ȕ��l�ɂȂ�A�x���̎��j�f���B�b�h�i�E�B���A���E�z�[���f���j���ޏ��ɖ����ɂȂ邪�A�₪�Č����̒��j���C�i�X�i�n���t���[�E�{�K�[�g�j���ޏ��Ɏ䂩��čs���c�Ƃ������}���`�b�N�E���u�E�R���f�B�B�����ł��w�b�v�o�[�����A���f�ōC�������Ȃ���������A�W�o���V�[�̃t�@�b�V���������������Ȃ��p���E���[�h���l�ɉؗ�ɕϐg���Ă݂���B�w�b�v�o�[���E�J�b�g�ƃT�u���i�E�p���c�������嗬�s�����B�r���[�E���C���_�[�̐��ŃV���������o���I�[�h���[�̖��͂𑶕��ɐ������Ă������B���x�ςĂ��E�b�g�����Ă��܂��B�悾���ăt�����V�X�E�R�b�|���ēɂ���u�T�u���i�v�Ƃ��ă����C�N���ꂽ���A���b�ɂȂ�Ȃ��}�삾�����B���̎����猩�Ă��A�r���[�E���C���_�[�̉��o�A�w�b�v�o�[���̑��݊����@���ɑ��̒ǐ��������Ȃ��A�f���炵�����̂ł����������悭������B �u���[�}�̋x���v�Ɏ����I�[�h���[�E�w�b�v�o�[���剉��Q��B��x���̉Ƃ̂������^�]��̖����A�p���Ő�������Č����Ȕ��l�ɂȂ�A�x���̎��j�f���B�b�h�i�E�B���A���E�z�[���f���j���ޏ��ɖ����ɂȂ邪�A�₪�Č����̒��j���C�i�X�i�n���t���[�E�{�K�[�g�j���ޏ��Ɏ䂩��čs���c�Ƃ������}���`�b�N�E���u�E�R���f�B�B�����ł��w�b�v�o�[�����A���f�ōC�������Ȃ���������A�W�o���V�[�̃t�@�b�V���������������Ȃ��p���E���[�h���l�ɉؗ�ɕϐg���Ă݂���B�w�b�v�o�[���E�J�b�g�ƃT�u���i�E�p���c�������嗬�s�����B�r���[�E���C���_�[�̐��ŃV���������o���I�[�h���[�̖��͂𑶕��ɐ������Ă������B���x�ςĂ��E�b�g�����Ă��܂��B�悾���ăt�����V�X�E�R�b�|���ēɂ���u�T�u���i�v�Ƃ��ă����C�N���ꂽ���A���b�ɂȂ�Ȃ��}�삾�����B���̎����猩�Ă��A�r���[�E���C���_�[�̉��o�A�w�b�v�o�[���̑��݊����@���ɑ��̒ǐ��������Ȃ��A�f���炵�����̂ł����������悭������B

���C�i�X�̖��͍ŏ��̓P�[���[�E�O�����g���\�肳��Ă����悤�����A�O�����g���~��āA�}篃{�K�[�g������Ƃ������ɂȂ����炵���B�{�K�[�g�������u�X�b�Ƃ��Ă���̂͂��̎����m���Ă��Ėʔ����Ȃ��������炾�ƌ����Ă��邪�A����������j�̗Z�ʂ̗����Ȃ���\�����Ă���Ǝv���Ċς���قNjC�ɂȂ�Ȃ��B�����Ō�ɁA�I�[�h���[�ƃ{�M�[�������Ƃ��������́A��l�̔N��i�v���X�A�{�M�[�̊�i�j�j���l���������ƈ�a�����Ȃ��ł��Ȃ����c�B�@�i���{���J'54�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(65)�u�O�����E�~���[����v

�@�i'54 �ēF�A���\�j�[�E�}���j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(60)�u�킵�̃T�u���i�v�@

�@�@�@�i���Q�Ɓj

(61)�u�O�l�̑_���ҁv

�@�i'54 �ēF���C�X�E�A�����j

���u���D���ꂽ���l�̉ԉŁv(54)�B�X�^�����[�E�h�[�l���ēɂ��l�f�l�~���[�W�J�����̃V�l�X�R�f��B�R�j�����̃_�C�i�~�b�N�ȌQ���i�}�C�P���E�L�b�h�U�t�j�͈����B����ɂ��Ă��A���{�ł͂܂��J���[�f�悪����ƃ|�c�|�c�o�n�߂����̎���i���a29�N�j�ɁA�J���[�E�V�l�X�R��ʂ��ő���Ɋ��p�������������f�悪����Ă����Ƃ͂˂��c�B

|

| 38 |

�@�u�_�C�����l���I�v�@�@�i'54�j�@�@�ā^�ēF�A���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N

�u���[�h�E�F�C�Ńq�b�g���������T�X�y���X�����q�b�`�R�b�N���f�扻�B������u�Â��Ȃ�܂ő҂��āv�i��Ƀw�b�v�o�[���剉�ʼnf�扻�j�ł��m����t���f���b�N�E�m�b�g�B���C�����Ă���ȁi�O���[�X�E�P���[�j���E�����Ƃ���v�i���C�E�~�����h�j�̊��S�ƍ߂��A���ׂȃ~�X����A���o�C�H���q�r�x���Ɍ��j���A���ꋎ���čs���c�Ƃ����|���`���~�X�e���[�B�\�ƕ����Ε�����ʂ�A����͌�̂s�u�~�X�e���[�u�Y���R�����{�v�̌��^�Ƃ�������i�u�Y���R�����{�v�����̓q�b�g�������䌀�j�B�q�r�x���ɕ�����̂�����ł����������������W�����E�E�B���A���X�B���삪���ɂ悭�o���Ă���A�E�Q���˗����ꂽ�j���t�ɔ�Q�҂ɎE�����c�Ƃ����ӊO�ȓW�J���~�\�ŁA�x�����@���ɂɕv�̋U���H������j�邩�c�Ƃ����W�J���A�Ɛl�ƌx�@�Ƃ̓��]��בΌ��ɂȂ��Ă��Č�����������B�ŏ��̓J�M�̃g���b�N����₱�����Ă��炪�肻���ɂȂ邪�A�������x�ɂ悭�o�����r�{�ɐ�������B�g���̑̑��h�ɂ͎����ė����̏G��T�X�y���X�ł���B�q�b�`�R�b�N�łȂ��Ă��ēo�������ɂ��v���邪�A��͂萏���Ƀq�b�`�炵���P�����Ƌٔ����������Ă���B���������͂��������m�I�~�X�e���[����D���Ȃ̂Łi���R�u�Y���R�����{�v����D���j�A��ʓI�ɂ��܂�]���͍����Ȃ�����ǁA����͎��̂��C�ɓ���̂P�{�Ȃ̂ł���B������u�T�u���i�v�Ɠ��l�A�����C�N���܂������܂�Ȃ������B �u���[�h�E�F�C�Ńq�b�g���������T�X�y���X�����q�b�`�R�b�N���f�扻�B������u�Â��Ȃ�܂ő҂��āv�i��Ƀw�b�v�o�[���剉�ʼnf�扻�j�ł��m����t���f���b�N�E�m�b�g�B���C�����Ă���ȁi�O���[�X�E�P���[�j���E�����Ƃ���v�i���C�E�~�����h�j�̊��S�ƍ߂��A���ׂȃ~�X����A���o�C�H���q�r�x���Ɍ��j���A���ꋎ���čs���c�Ƃ����|���`���~�X�e���[�B�\�ƕ����Ε�����ʂ�A����͌�̂s�u�~�X�e���[�u�Y���R�����{�v�̌��^�Ƃ�������i�u�Y���R�����{�v�����̓q�b�g�������䌀�j�B�q�r�x���ɕ�����̂�����ł����������������W�����E�E�B���A���X�B���삪���ɂ悭�o���Ă���A�E�Q���˗����ꂽ�j���t�ɔ�Q�҂ɎE�����c�Ƃ����ӊO�ȓW�J���~�\�ŁA�x�����@���ɂɕv�̋U���H������j�邩�c�Ƃ����W�J���A�Ɛl�ƌx�@�Ƃ̓��]��בΌ��ɂȂ��Ă��Č�����������B�ŏ��̓J�M�̃g���b�N����₱�����Ă��炪�肻���ɂȂ邪�A�������x�ɂ悭�o�����r�{�ɐ�������B�g���̑̑��h�ɂ͎����ė����̏G��T�X�y���X�ł���B�q�b�`�R�b�N�łȂ��Ă��ēo�������ɂ��v���邪�A��͂萏���Ƀq�b�`�炵���P�����Ƌٔ����������Ă���B���������͂��������m�I�~�X�e���[����D���Ȃ̂Łi���R�u�Y���R�����{�v����D���j�A��ʓI�ɂ��܂�]���͍����Ȃ�����ǁA����͎��̂��C�ɓ���̂P�{�Ȃ̂ł���B������u�T�u���i�v�Ɠ��l�A�����C�N���܂������܂�Ȃ������B

�Ȃ��ŏ��̃��[�h�V���[�ł͂R�c�i���́j�f��Ƃ��Č��J���ꂽ���������A�c�O�Ȃ��炻��͊ςĂ��Ȃ��B�܂��A�ق�̈ꕔ�i�O���[�X�E�P���[���E���ꂻ���ɂȂ�A������Ɏ��L���V�[���j�������āA���܂�R�c���������ʂ͏��Ȃ��悤�Ɏv���܂������ˁB�@�i���{���J'54�N�j

|

���u�C����v(54)�B���`���[�h�E�t���C�V���[�ēB�f�B�Y�j�[����ɂ����ʓ��B�`���f��B����̓W���[���E�x���k�B�l���D���i�W�F�[���Y�E���C�X���j�w����������̓m�[�`���X������\��B��C�J�Ƃ̊i���Ȃnj�����������B�q���̍��ς������\�y���������B�J�[�N�E�_�O���X�A�s�[�^�[�E���[���������B

���u���˔\�w�v(54)�B���������ŋ��剻�����a���l�Ԃ��P���r�e�f��B���̎���ɂ悭���ꂽ���̎�̍�i�i������l�Ԃ����剻����j�̒��ł́A�T�X�y���X�`�ʁA������ʂƂ��悭�o���Ă��Ĉꌩ�̉��l����B

|

| 39 |

�@�u�����v�@�@�i'54�j�@�@�ā^�ēF�A���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N

�q�b�`�R�b�N��i�������܂��B�Ȃ�ƑO���́u�_�C�����l�\�v�Ɠ����N�̐���B����̓R�[�l���E�E�[�����b�`�̒Z�ҁB���̂ő������܂����J�����}���i�W�F�[���X�E�X�`���A�[�g�j���A�ދ����̂��ɃA�p�[�g�̗�������ߏ���]���J�����Ŕ`���Ă��邤���ɁA���镔���ŎE�l���������̂ł͂Ȃ����Ƌ^���A�Ō�w�i�Z���}�E���b�^�[�B�I���j����l�i�O���[�X�E�P���[�j���g���Ē������J�n����B�c���z�����j�[�N�ŁA�R�����b�Ȃ̂ɁA�����ɂ��q�b�`�炵���g�{�������[���A�������ɂ����Ċy���߂�B���ɍD���Ȃ̂��A�ނ��`�������̏Z�l�̉��C�Ȃ������O�O�ɕ`�ʂ��Ă���V�[���ŁA���ꂼ��ɐl��������A�ߊ삱������������A�f��̃��X�g�ł͂��ꂼ�ꂪ�����ɕω����Ă�����A�����ς���Ă��Ȃ�������c�ƁA�܂�Ől���̏k�}����]����悤�Ȗ��킢�[���ɖ����Ă���B�N���C�}�b�N�X�ł́A�X�`���A�[�g���Ɛl�ɑ_���A�̂��������Ȃ��ׂɓ����悤�ɂ��������Ȃ��A���̑��l�܂�X�����ƃT�X�y���X�`�ʂ̓q�b�`�f��̓ƒd��B���X�g�̃X�`���A�[�g�̎p�́g�l�̉Ƃ�`�����������ł���h�Ƃ������ʉ���I�ȈӖ������߂��Ă���悤�ŁA���ɐh煂����[�����X�ȃI�`�ƂȂ��Ă���B�q�b�`�R�b�N��i���ł͔��Ɋ����x�̍�������ł���B�@�i���{���J'55�N�j �q�b�`�R�b�N��i�������܂��B�Ȃ�ƑO���́u�_�C�����l�\�v�Ɠ����N�̐���B����̓R�[�l���E�E�[�����b�`�̒Z�ҁB���̂ő������܂����J�����}���i�W�F�[���X�E�X�`���A�[�g�j���A�ދ����̂��ɃA�p�[�g�̗�������ߏ���]���J�����Ŕ`���Ă��邤���ɁA���镔���ŎE�l���������̂ł͂Ȃ����Ƌ^���A�Ō�w�i�Z���}�E���b�^�[�B�I���j����l�i�O���[�X�E�P���[�j���g���Ē������J�n����B�c���z�����j�[�N�ŁA�R�����b�Ȃ̂ɁA�����ɂ��q�b�`�炵���g�{�������[���A�������ɂ����Ċy���߂�B���ɍD���Ȃ̂��A�ނ��`�������̏Z�l�̉��C�Ȃ������O�O�ɕ`�ʂ��Ă���V�[���ŁA���ꂼ��ɐl��������A�ߊ삱������������A�f��̃��X�g�ł͂��ꂼ�ꂪ�����ɕω����Ă�����A�����ς���Ă��Ȃ�������c�ƁA�܂�Ől���̏k�}����]����悤�Ȗ��킢�[���ɖ����Ă���B�N���C�}�b�N�X�ł́A�X�`���A�[�g���Ɛl�ɑ_���A�̂��������Ȃ��ׂɓ����悤�ɂ��������Ȃ��A���̑��l�܂�X�����ƃT�X�y���X�`�ʂ̓q�b�`�f��̓ƒd��B���X�g�̃X�`���A�[�g�̎p�́g�l�̉Ƃ�`�����������ł���h�Ƃ������ʉ���I�ȈӖ������߂��Ă���悤�ŁA���ɐh煂����[�����X�ȃI�`�ƂȂ��Ă���B�q�b�`�R�b�N��i���ł͔��Ɋ����x�̍�������ł���B�@�i���{���J'55�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(66)�u�g�~��v

�@�@�i'54 �ēF�G���A�E�J�U���j

(67)�u���~�I�ƃW�����G�b�g�v

�@�@�i'54 �ēF���i�[�g�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�X�e���[�j�j

���т���̃x�X�g�P�O�O�F

(62)�u�����v�@�@�@�i���Q�Ɓj

|

| 40 |

�@�u���v�@�i'54�j�@�@�@�@�@�Ɂ^�ēF�t�F�f���R�E�t�F���[�j

�t�F���[�j��i���ł͈�ԍD���ȍ�i�ł���A����ԕ�����₷����i�ł���B�r�X�����哹�|�l�U���p�m�i�A���\�j�[�E�N�C���j�ɋ��Ŕ���ꂽ�A�����ア���������C�ȃW�F���\�~�[�i�i�W�����G�b�^�E�}�V�[�i�j���H�锖�K�̉^�����A�t�F���[�j�ē��₳�����܂Ȃ����ő���������B��b�̂悤�Ȓj�U���o�m�ƁA�V�g�̂悤�ɐ��炩�ȃW�F���\�~�[�i�Ƃ̑Δ䂪�ʔ����B�₪�ēr������m�荇�����y�Ǝt�L��i���`���[�h�E�x�[�X�n�[�g�j�ƃW�F���\�~�[�i�͐S��ʂ킹�邪�A�{�����U���p�m�ɃL��͎E����A�S������Ă��܂����W�F���\�~�[�i���U���p�m�͒u������ɂ���B���N��A�W�F���\�~�[�i�̎���m�����U���p�m�͖�̕l�ӂō�������B�c�l�������鎖��m��Ȃ������j���A���̎��ɂ���āA���߂Ď��������C�ȏ��̈��ɉ����Ă��Ȃ���������m���Č���������̔O�ɕ߂����̂ł���B���̃��X�g�V�[���͋�����B�l�́A�����ď��߂āA���̎��������̂̑傫�����v���m��̂����m��Ȃ��B�j�[�m�E���[�^��Ȃ́g�W�F���\�~�[�i�̃e�[�}�h�����ʓI�Ɏg���Ă��Ĉ�ې[���B�@�i���{���J'57�N�j �t�F���[�j��i���ł͈�ԍD���ȍ�i�ł���A����ԕ�����₷����i�ł���B�r�X�����哹�|�l�U���p�m�i�A���\�j�[�E�N�C���j�ɋ��Ŕ���ꂽ�A�����ア���������C�ȃW�F���\�~�[�i�i�W�����G�b�^�E�}�V�[�i�j���H�锖�K�̉^�����A�t�F���[�j�ē��₳�����܂Ȃ����ő���������B��b�̂悤�Ȓj�U���o�m�ƁA�V�g�̂悤�ɐ��炩�ȃW�F���\�~�[�i�Ƃ̑Δ䂪�ʔ����B�₪�ēr������m�荇�����y�Ǝt�L��i���`���[�h�E�x�[�X�n�[�g�j�ƃW�F���\�~�[�i�͐S��ʂ킹�邪�A�{�����U���p�m�ɃL��͎E����A�S������Ă��܂����W�F���\�~�[�i���U���p�m�͒u������ɂ���B���N��A�W�F���\�~�[�i�̎���m�����U���p�m�͖�̕l�ӂō�������B�c�l�������鎖��m��Ȃ������j���A���̎��ɂ���āA���߂Ď��������C�ȏ��̈��ɉ����Ă��Ȃ���������m���Č���������̔O�ɕ߂����̂ł���B���̃��X�g�V�[���͋�����B�l�́A�����ď��߂āA���̎��������̂̑傫�����v���m��̂����m��Ȃ��B�j�[�m�E���[�^��Ȃ́g�W�F���\�~�[�i�̃e�[�}�h�����ʓI�Ɏg���Ă��Ĉ�ې[���B�@�i���{���J'57�N�j

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F

(68)�u�����Ɏ���o���ȁv

�@ �i'54 �ēF�W���b�N�E�x�b�P���j

|

![]() �@�m��.�P�i1�`20�j�ɖ߂��@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�m��.�P�i1�`20�j�ɖ߂��@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() �@�@No.�R

�i41�`60�j��

�@�@No.�R

�i41�`60�j��