| No | �x�@�X�@�g�@��@�i | ���@�Q�@�l |

|

81 |

�@�u�_�[�e�B�@�n���[�v�@�@�i'71�j�@�@�ā^�ēF�h���E�V�[�Q��

|

���u�o�j�V���O�E�|�C���g�v(71) �B���`���[�h�E�b�E�T���t�B�A���ēB�A�����J���E�j���[�V�l�}���G��̂P�{�B�P��̎Ԃ��^�]�������̓r���A��l���͉����ɜ߂��ꂽ�悤�ɖ\�����J�n����B�J�[�`�F�C�X�E�A�N�V�����������B

���u�x�j�X�Ɏ����v(71) �B���L�m�E���B�X�R���e�B�ē̏G��B�����N�ɖ�����ꂽ���V�̒j�̔ߌ��B�i���������o�Ō���������B ���u�t�����`�E�R�l�N�V�����v(71) �B�}�b�N�B�[���́u�u���b�g�v�̃v���f���[�T�[�ɂ��A��������Ղ̃J�[�`�F�C�X���b��ƂȂ�������B�E�C���A���E�t���[�h�L���ē̏o����B ���u�����炢�̃J�E�{�[�C�v(71) �B�s�[�^�[�E�t�H���_�̊ēQ��ڂƂȂ�A������ƕς�����������̉���B�����V�Y������f�������͓I�B ���u�W���j�[�͐��֍s�����v(71) �B�D�ꂽ�r�{�ƁA�h���g���E�g�����{�̏��������g�̎�ɂ��ē�������f��̌����B���Ŏ葫���ڂ��������������N���̉�z�ƌ��݂̎p��ʂ��āA�푈�̋������Ɩ��̑�����`���B�x�X�g�ɓ��ꂽ���������c�B ���u���v�������̃I�����W�v(71) �B�X�^�����[�E�L���[�u���b�N�ḗA�ߖ�����ɂ����u���b�N�E���[���A����s�Ǐ��N�f��B�u�J�ɉS���v���̂��Ȃ���\�s����V�[�����R�����B |

| 82 |

�@�u���ˁI�v�@�@�i'72�j�@�@�@�ā^�ēF�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F (92)�u���тƂ����₫�v �@�@�i'72 �ēF�u�C���O�}�[���E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���C�}���j ���u���̌��v(71) �B�T���E�y�L���p�[�ē̃o�C�I�����X�E���[�r�[�̏G��B�_�X�e�B���E�z�t�}���剉�B

���u���X�g�V���[�v(71) �B�s�[�^�[�E�{�O�_�m���B�b�`�ēɂ��A�ق���f��ق�ɐl���͗l�A�t�Q����`��������B�x���E�W�����\�����ƂĂ������B ���u���̃G�`���[�h�v(71) �B�t�����\���E�g�����t�H�[�ē̃A���g���[�k���́B�W�����E�s�G�[���E���I�剉�B�@�ׂȉ��o�����͓I�B

���u�S�b�h�t�@�[�U�[�v(72) �B�t�����V�X�E�R�b�|���ē̑�q�b�g��B�悭�o���Ă͂��邪�A�ϏI����Ď��Ԃ��o�ƈ�ۂ�����Ă��܂����B |

| 83 |

�@�u�W�[�U�X�E�N���C�X�g�E�X�[�p�[�X�^�[�v �i'73�j ���^�ēF�m�[�}���E�W���C�\�� �L���X�g�A�Ō�̂V���Ԃ��~���[�W�J���������A�u���[�h�E�F�C�̑�q�b�g��̉f�扻�B�쎌�E��Ȃ͌�Ɂu�I�y�����̉��l�v���̃q�b�g���A������A���h�����[�E���C�h���E�F�o�[�ƃe�B���E���C�X�B �i���j���̒��ɂ́A���{�̐������q��1���~�D���������B�������������q�́A70�~����ʂł悤�₭�m�F�ł�����x�ŁA�r�f�I�ł͐�Ɍ����Ȃ��i�j�B����ς肱��͑��ʂ̌���Ŋς�ׂ��ł���B |

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F (93)�u�X�e�B���O�v�@�i'73 �����F �@�@�@�@�@ �W���[�W�E���C�E�q���j ���т���̃x�X�g�P�O�O�F (89)�u�X�e�B���O�v (90)�u���錋���̕��i�v �@�@�@�i'73 �ēF�C���O�}�[���E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���C�}���j ���u�|�Z�C�h���E�A�h�x���`���[�v(72) �B����͖ʔ��������B�t���ɂȂ����D����̒E�o�Ƃ����A�C�f�A���G��B����A�[�E�B���E�A�����A�ē��i���h�E�j�[���B ���u�T��@�X���[�X�v(72) �B�W���Z�t�E�k�E�}���L�E�B�b�c�ēɂ��A�����Ƌ����h���f���Ԃ������镑�䌀�~�X�e���[�̉���B ���u�{�M�[�I�����j���v(72) �B�E�f�B�E�A�����r�{�E�剉�A�n�[�o�[�g�E���X�ēɂ��A����u�J�T�u�����J�v�ɃI�}�[�W����������f��t�@���Ȃ犴�܂��̂̏G��B�x�X�g�ɓ��ꂽ�����c�B ���u�u���U�[�E�T���A�V�X�^�[�E���[���v(72) �B�t�����R�E�[�t�B���b���ēɂ��A�A�b�V�W�̃t�����`�F�X�R��`������i�B�[�t�B���b���炵���A�t�f��Ƃ��Ă������ȏo���B ���u�X�e�B���O�v(73) �B�u�����Ɍ����Č��āI�v�g���I�i�j���[�}���A���b�h�t�H�[�h�A�W���[�W�E�q�E�q���ēj�ɂ��A������͂����ƃg�{���Ċy�������\�t�f��̏G��B���X�g�܂Ŗڂ������܂���B |

| 84 |

�@�u�f��Ɉ������߂ā@�A�����J�̖��v�@�i'73�j�@���^�ēF�t�����\���E�g�����t�H�[ �j�[�X�̎B�e�����啑��ɁA�u�p�������Љ�܂��v�Ƃ����f��̎B�e���s���Ă���B���̉f�搻�쒆�ɋN�邳�܂��܂ȃg���u����l�ԊW���a瀁\�m�C���[�[�C���̃n���E�b�h���D��C����j�D�̉䂪�܂܁A�D�P���o�����V�l�\�Ȃǂ����]�Ȑ܂����z���ăN�����N�E�A�b�v����܂ł��A���̉f��̊ēi�t�����\���E�g�����t�H�[���g�������Ă���j����l���ɂ��ĒO�O�ɒԂ�����i�B�o��l�������ʂŁA�O�L�̐l�����ȊO�ɂ��A�v���f���[�T�[�A���ēA�B�e�ēA�����X�N���v�^�[�A���όW�A������W�ȂǁA�����̐l�����̎d���Ԃ�����J�ɕ`���Ă���A�ϋq�͂P�{�̉f�悪��������܂łɂǂ�ȃv���Z�X������A�ǂ�ȋ�J�����邩��m�邱�Ƃ��o����B�A�t���R�Ŕ���̉�������V�[���Ȃǂ������[���B�ʔ����̂́A�ē̖��̒��ɏo�ė���A�q������ɉf��u�s���P�[���v�̃X�`�[���ʐ^�𓐂ރV�[���B����͎��`��i�u��l�͔����Ă���Ȃ��v�̃G�s�\�[�h��������������悤�ɁA�����g�����t�H�[���g�̎��̌��Ȃ̂��낤�B���������Ӗ��ŁA���̉f����܂��g�����t�H�[�̎��`�I��i�ƌ����邩���m��Ȃ��B |

���u�X�P�A�N���E�v(73) �B�W�F���[�E�V���b�c�o�[�O�ēɂ���l�̒j�i�W�[���E�n�b�N�}���A�A���E�p�`�[�m�j�̗F��Ƃ����炢��`�����[�h���[�r�[�̏G��B ���u���E�����I�J�[�W���b�N�v(73) �B�X�s���o�[�O�ē̋L�O���ׂ�����f��f�r���[��B�q�������߂��ׂɃp�g�J�[���n�C�W���b�N������v�w�ƒǂ��x�@�Ƃ̋삯�����͂₪�āc�B�u���ˁI�v�Ƃ͉��̊W���Ȃ��B��ۓI�ȃV�[��������A�t�@���Ȃ�ςĂ����ׂ��B ���u�����̃V�X�^�[�v(73) �B�S�˃u���C�A���E�f�E�p���}�ē̉䂪���f�r���[��B�a���z���[�����Q�����i�X�v���b�g�j�X�N���[���ȂǁA���ӂ̎�@�����ɍ̗p���Ă���_�ňꌩ�̉��l�͂���B |

| 85 |

�@�u�A�����J���E�O���t�B�e�B�v �i'73�j�@�ā^�ēF�W���[�W�E���[�J�X

|

���u�f�����W���[�v(73) �B�W�����E�~���A�X�̊ēf�r���[��ɂ��Ĕނ̍ō�����B���X�ɃM�����O�c�̃f�����W���[�i�E�H�[�����E�I�[�c�j��ǂ��e�a�h�{�������̃x���E�W�����\�����ׂ����B ���u�k���̒鉤�v(73) �B���o�[�g�E�A���h���b�`�ēɂ��A1920�N��A��ԂɃ^�_��肷��z�[�{�[�i���Q�ҁj�ƁA�����͂������Ƃ���ԏ��Ƃ̍U�h��`�����A�����ɂ��A���h���b�`�炵���j���f��̉���B�Ό����郊�[�E�}�[���B���ƃA�[�l�X�g�E�{�[�O�i�C�����j���������v���v�����킹�ĂƂĂ������ł��ˁB ���u�h���S���ւ̓��v(73) �B�u���[�X�E���[�剉�̂R��ڂɂ��ă��[�̏��ē�i�B���[�}�̃R���V�A����������`���b�N�E�m���X�Ƃ̎������������́B�B�e�͓��{�̖��J�����}���ō��`�Ŋ��Ă������{���B ���u�R����h���S���v(73) �B�L�O���ׂ��u���[�X�E���[�䂪�����o���i�B���̃J�b�R�ǂ��ɃV�r�ꂽ�B�����E�V�t�����̉��y���f�G�B�����Ȃ����lj��x���ς����Ȃ�A�N�V�����f��̉���B���o�[�g�E�N���[�Y�ēB |

| 86 |

�@�u�U�b�c�E�G���^�e�B�������g�v �i'74�j �ā^�ēF�W���b�N�E�w�C���[�i���D

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F (94)�u�t�F���[�j�̃A�}���R���h�v �@�@�i'74 �����F�t�F�f���R�E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�F���[�j�j (95)�u�U�b�c�E�G���^�e�B�������g�v �@�@�@�i���Q�Ɓj (96)�u�^���[�����O�E�C���t�F���m�v �@ �i'74 �����F�W�����E�M���[�~���j ���т���̃x�X�g�P�O�O�F (91)�u�i�b�V���r���v�@�i'75 �ēF �@�@�@�@�@���o�[�g�E�A���g�}���j (92)�u�i�`�v�r �W���[�Y�v �@�@�i'75 �ēF�X�e�B�[�����E �@�@�@�@�@�@�@�@�X�s���o�[�O�j ���u�t�F���[�j�̃A�}���R���h�v(74) �B�t�F���[�j�ē̎��`�I�ȁA���N����̊Â��v���o��`�����G��B�c�O�Ȃ���r�f�I�ŏ����Q�B����ŊςĂ���x�X�g�ɓ����������m��Ȃ��B ���u�G�}�j�G���v�l�v(74) �B����͌l�I�Ɏv�����ꂪ����B���͐V�����s�̃p���Ńw�A���C���ł����A���^�C���ŊςĂ���̂ł���B���������h�L�h�L���܂�����i�j�B ���u�����O�E�t�����P���V���^�C���v(74) �B�����E�u���b�N�X�ḗA�ÓT�z���[�u�t�����P���V���^�C���v��O��I�Ƀp����܂��������̏G��B�����ē�i�̒��ł͈�ԍD���ȍ�i�ł��B ���u�����Q�X�g�E���[�h�v(74) �B�ŋ߃����C�N�����ꂽ�A�Y�������ŊJ�Â������l�ΊŎ�̃t�b�g�{�[���Ό���`�����X�|�[�c�E�A�N�V�����f��̉���B�o�[�g�E���C�m���Y�剉�B�ē͒j���f�悪���ӂ̃��o�[�g�E�A���h���b�`�B |

| 87 |

�@�u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�@�@�i'77�j�@�@�ā^�ēF�W���[�W�E���[�J�X

���̍�i����q�b�g�������ɂ��A�Ȍ��u�鍑�̋t�P�v�A�u�W�F�_�C�̕��Q�v�A����ɂ����̑O��杁A�u�G�s�\�[�h�P�`�R�v����ɍ���鎖�ƂȂ邪�A�߂������ȁA�ǂ���P��ځi�u�G�s�\�[�h�W�v�ƍ��ł͌Ă��j�̖ʔ����ɗy���ɋy�Ȃ��B�c�ǂ��납�A���l�_�[�X�E�x�C�_�[�����͂ǂ����炱������c�Ƃ������҂̓W�J�́A�P���������P������y�f��Ƃ��Ă̂P��ڂ̖ʔ����Ɗ������Ԃ����݂ł����Ȃ��B���l�I�ɂ́A�P��ڂ����ŏI����ė~���������Ƃ����̂������Ȋ��z�ł���B �@�i���{���J'78�N�j�@ |

���u�S�b�h�t�@�[�U�[PART�U�v(74) �B��q�b�g������i�̑��ҁc�Ƃ������A1��ڂŃ}�[�����E�u�����h���������h���E�R�����I�[�l�̎Ⴋ����`�����p�[�g�O�Ƃ������ׂ���i�B�A�J�f�~�[��i��܁B ���u�i�`�v�r�@�W���[�Y�v(75)�B�����܂ł��Ȃ��B�r�E�X�s���o�[�O�ē̏o����ł���A���̑�q�b�g��B�����ɂ��V�l�炵���ӗ~�ɖ���������ŁA�q�b�`�R�b�N�ē̃T�X�y���X�E�e�N�j�b�N���n�߁A�ߋ��̉f�悩��I�݂����p���Ă��邠������V����̊ē炵����������ꂽ�B����Ƃ��܂�N���w�E���Ă��Ȃ����A���́u�S�W���v��1��('54)��������낢�듐��ł���Ǝv���Ă���B�ǂ����͌���ׂĔ��f���Ă��������B ���u�t�����`�E�R�l�N�V�����Q�v(75) �B�W�����E�t�����P���n�C�}�[�ēɂ�鑱�ҁB������͒j���h�̃t�����P���n�C�}�[�炵���j���ۂ����v���v����������B���X�g�̒�h���������X�Ƒ���|�p�C�Y���i�W�[���E�n�b�N�}���j�̎��O�Ɋ����B

���u�T�����̌ߌ�v(75) �B�V�h�j�[�E�����b�g�ēB ���u�J�b�R�[�̑��̏�Łv(75) �B�~���V���E�t�H�A�}���ēB ���u�^�N�V�[�E�h���C�o�[�v(76) �B�}�[�`���E�X�R�Z�b�V�ēB ���u�哝�̂̉A�d�v(76) �B�A�����E�i�E�p�N���ēB ���u���b�L�[�v(76) �B�W�����E�f�E�A���B���h�Z���ēB |

| 88 |

�@�u���m�Ƃ̑����v �i'77�j �ā^�ēF�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O �u�W���[�Y�v�̑�q�b�g�ň�W���[�ȊēɂȂ����X�s���o�[�O���A�q���̍���肠������Ă����t�e�n�Ƃ̑����A�ِ��l�Ƃ̃R���^�N�g���X�P�[���������Ղ�ɕ`�����t�@���^�X�e�B�b�N�Ȃr�e�f��̌���B�ِ��l���n���ɂ���ė��Đl�ނƃR���^�N�g����c�Ƃ����f��͐̂���悭���邪�A�唼�͂a����\�Z���[�r�[�ŁA�������n����N������ړI�Ƃ����̂����|�I�ɑ����B�{��̂悤�ȗF�D�I�Ȉِ��l���o�ꂷ��̂����o�[�g�E���C�Y�ē��u�n���̐Î~������v�i������x���̂��߂ɗ����j���炢���낤�B |

���u�O�b�o�C�K�[���v(77) �B�j�[���E�T�C�����r�{�A�n�[�o�[�g�E���X�ēB ���u�r�b�O�E�E�F���Y�f�[�v(78) �B�W�����E�~���A�X�ēB ���u�f�B�A�E�n���^�[�v(78) �B�}�C�P���E�`�~�m�ēB ���u�،C�̎��v(78) �B�G���}���m�E�I���~�ēB |

| 89 |

�@�u�n���َ̖��^�v �i'79�j �ā^�ēF�t�����V�X�E�t�H�[�h�E�R�b�|�� �x�g�i���푈�Œ��A�A�����J���R��̃E�B���[�h��сi�}�[�e�B���E�V�[���j�Ƃ��̕������A����C���r���Ɏ��H���A�W�����O�����n�ɉ�����z���ăJ���X�}�I�ɌN�Ղ���J�[�c�卲�i�}�[�����E�u�����h�j���ÎE����Ƃ���������тсA�������Ő�������̂ڂ��ĖړI�n�Ɍ������B���̓r���Ŕނ炪�̌����邳�܂��܂Ȑ푈�̎��ԁA���C�̒n���G�B�₪�Đ��ɃJ�[�c�卲�Əo������E�B���[�h�́c�B�����t�����V�X�E�e�E�R�b�|���ē��A�c��Ȑ����Ǝ��Ԃ������ĕ`�����푈���ҁB����������͂����̐푈�f��ł͂Ȃ��B�A�����J�����߂ĕ������ΊO�푈���x�g�i���푈�Ƃ́A�����������������̂��c���̑������A�R�����b�h�̏����u�ł̉��v���x�[�X�ɁA�s��ȏ������Ƃ��ĕ`������i�ł���B�U���V�[���ɗ�����郏�|�O�i�[��Ȃ́u�����L���[���̋R�s�v����ۓI�B�����A80�N�̌��J��i�ł́A��f���Ԃ̓s���ňꕔ�V�[�����J�b�g����Ă��������Ȃ̂��A�����Ⴉ���������Ȃ̂��A���܈�R�b�|��������i���悤�Ƃ��Ă����̂�������h�������B |

���u�G�C���A���v(79) �B���h���[�E�X�R�b�g�ēB ���u�N���C�}�[�A�N���C�}�[�v(79) �B���o�[�g�E�x���g���ēB ���u�I�[���E�U�b�g�E�W���Y�v(79) �B�{�u�E�t�H�b�V�[�ēB ���u�}�b�h�}�b�N�X�v(79) �B�W���[�W�E�~���[�ēB ���u�u���L�̑��ہv(79) �B�t�H���J�[�E�V�������h���t�ēB |

| 90 |

�@�u���C�_�[�X�^����ꂽ���C<�A�[�N>�v �i'81�j�@�ā^�ēF�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F (93)�u�v�����X�E�I�u�E�V�e�B�v �i'81 �@�@�@�ēF�V�h�j�[�E�����b�g�j (94)�u�ׂ̏��v �@�i'81 �ēF �@�@�@�t�����\���E�g�����t�H�[�j ���u�G���t�@���g�}���v(80) �B�f���B�b�h�E�����`�ēB ���u�u���[�X�E�u���U�[�X�v(80) �B�W�����E�����f�B�X�ēB ���u�O�����A�v(80) �B�W�����E�J�T���F�e�X�ēB ���u�t�E�{�[�g�v(81) �B�E�H���t�K���O�E�y�[�^�[�[���ēB �@ |

| 91 |

�@�u�d�D�s�D�v�@�@�i'82�j�@ �ā^�ēF�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O

|

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F (97)�u�t�@�j�[�ƃA���N�T���f���v �@�@ �i'82 �ēF�C���O�}�[���E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���C�}���j

���u�K���W�[�v(82) �B���`���[�h�E�A�b�e���{���[�ēB ���u���C�g�X�^�b�t�v(83) �B�t�B���b�v�E�J�E�t�}���ēB |

|

92 |

�@�u�X�g���[�g�E�I�u�E�t�@�C���[�v�@�i'84�j �ā^�ēF�E�H���^�[�E�q�� �`���A�u���b�N���E���[���̋��b�v�Ƃ����^�C�g�����o��B�����A����͂��܂��܂ȃ��b�N���E���[���E�i���o�[�ŒԂ�ꂽ���Ƃ��b�ł���B���钬�ŁA���b�N�̃X�[�p�[�X�^�[�ƂȂ����̕P�E�G�����i�_�C�A���E���C���j���s�ǃO���[�v�ɗU�������B�����m�����A�G�����̂��Ă̗��l�A�g���i�}�C�P���E�p���j���ޏ����~���ׂɁA���N�Ԃ�ł��̒��ɖ߂��Ă���B�g���͒j����̏��A�}�b�R�C�i�G�C�~�[�E�}�f�B�K���j�̏�������ēG�w�ɏ�荞�݁A�G�������~�o������A�܂��t�����ƒ��������čs���B�c�ƁA�X�g�[���[�͂������ĒP�������B�����������������ЃA�N�V�����̃m���ł���B���������̉f��̖ʔ����́A�E�H���^�[�E�q���ē̃X�^�C���b�V���A�����b�N�̃��Y���ɏ悹���e���|�̂������o�ɂ��Ƃ��낪�傫���B�V�[���̌q���̓M�U�M�U�̍r�X�������C�v�A�����ăR���T�[�g�E�V�[���ł͂��܂��܂Ȋp�x����B�����Z���J�b�g��▭�Ɍq���ŁA�܂�Ń��b�N�E�R���T�[�g���ɂ��邩�̔@���Տꊴ�ŋ���������ꂽ�B�}�C�P���E�p���̓J�b�R�ǂ��A�_�C�A���E���C���͉��A�����Ĉ����A�E�B�����E�f�t�H�[�͑����炵���c�ƁA�G�ɕ`�����悤�ɂ��ꂼ�ꌈ�܂��Ă���B��������ł��鎞�ȂǁA�b�c�ŃT���g�����ƃX�b�L�������C���ɂȂ�邱�Ɛ��������ł���B���_�c�u�c�Ŋς���ǂ��B�Ƃ�����A���x�ςĂ��X�J�b�Ƃ���A�E�H���^�[�E�q���ē̍ō���ƌ�����A�ɉ��G���^�e�B�������g�̉���ł���i�����A����ȍ~�q���ē�i�͋}���Ƀp���[�_�E�����Ă��܂��̂����c�j�B |

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F (98)�u�A�}�f�E�X�v�@ �i'84 �@�@�ēF�~���V���E�t�H�A�}���j ���т���̃x�X�g�P�O�O�F (95)�u�n�h�\���͂̃��X�R�[�v �@�@ �i'84�ēF�|�[���E �@�@�@�@�@�@�@�@�}�U�[�X�L�[�j ���u���}���V���O�E�X�g�[���@���̒J�v(84) �B���o�[�g�E�[���L�X�ēB ���u�A�}�f�E�X�v(84)�B�~���V���E�t�H�A�}���ēB ���u�^�[�~�l�[�^�[�v(84)�B�W�F�[���Y�E�L���������ē̏o����ł���Ɠ����ɂ`�E�V�������c�F�l�b�K�[�̃u���C�N��ł�����B�x�X�g�ɂ́u�Q�v�̕�����ꂽ���A��������̂Ă���������B ���u�X�g�����W���[�E�U���E�p���_�C�X�v(84)�B�W���E�W���[���b�V���ēB ���u�v���W�F�N�g�`�v(84)�B�W���b�L�[�E�`�F���ēB |

| 93 |

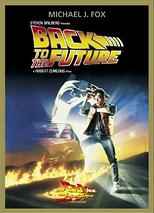

�@�u�o�b�N�E�g�D�E�U�E�t���[�`���[�v �i'85�j �ā^�ēF���o�[�g�E�[���L�X ���o�[�g�E�[���L�X�́A�r�E�X�s���o�[�O���쑍�w�����u�������߂����v�Ŋēf�r���[���A���̌���X�s���o�[�O�����u���[�Y�h�E�J�[�v�̊ēA�X�s���o�[�O�ē��u�P�X�S�P�v�̋r�{��S������ȂǁA�X�s���o�[�O�Ƃ� �Ƃɂ����A�y�����āA�ꔲ���ɖ��邭�āA�n���n���E�h�L�h�L�������A�����āg��������������ɕς��čs���͎̂������g�Ȃ̂��h�Ƃ����͋����e�[�}�ɗE�C�t������A����͉f��j�Ɏc��ꋉ�̂r�e�G���^�e�B�������g�̌���V���[�Y�ł���ƌ����悤�B�@�@�@�@�i���{���J'85�N�j�@ |

���т���̃x�X�g�P�O�O�F (96)�u�A�t�^�[�E�A���[�Y�v �i'85 �@�@ �ēF�}�[�e�B���E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�R�Z�b�V�j

���u�v���g�[���v(86)�B�I���o�[�E�X�g�[���ēB �@ |

| 94 |

�@�u�X�^���h�E�o�C�E�~�[�v�@�@�i'86�j�@�@�ā^�ēF���u�E���C�i�[

|

���u�O�b�h���[�j���O�E�o�r�����I�v(87)�B�p�I�������B�b�g���I�E�^���B�A�[�j�ēB

���u�A���^�b�`���u���v(87)�B�u���C�A���E�f�E�p���}�ēB ���u���X�g�G���y���[�v(8�V)�B�x���i���h�E�x���g���b�`�ēB ���u���{�R�b�v�v(87)�B�|�[���E���@�[�z�[���F���ēB ���u�x�������@�V�g�̎��v(87)�B���B���E���F���_�[�X�ēB ���u�g���R�[�������v(87)�B�`�����E�C�[���E�ēB ���u�o�O�_�b�h�E�J�t�F�v(87)�B�p�[�V�[�E�A�h�����ēB |

|

95 |

�@�u�j���[�E�V�l�}�E�p���_�C�X�v�@�i'88�j �Ɂ^�ēF�W���[�b�y�E�g���i�g�[�� �����㊥29�̐V�i�A�W���[�b�y�E�g���i�g�[���ē��A�f��ւ̔M���v�������߂ĕ`������ʂ̖���B |

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F (99)�u���̒��̕��i�v�@ �i'88 �@�@�ē��F�e�I�E�A���Q���v���X�j

���u�O�����E�u���[�v(88)�B�����b�N�E�x�b�\���ēB ���u�u���b�N�E���C���v(89)�B���h���[�E�X�R�b�g�ēB ���u�_�C�E�n�[�h�Q�v(90)�B���j�[�E�n�[�����ēB ���u�_���X�E�E�B�Y�E�E���u�X�v(90)�B�P���B���E�R�X�i�[�ēB ���u�j�L�[�^�v(90)�B�����b�N�E�x�b�\���ēB ���u�������̒���v(90)�B�p�g���X�E���R���g�ēB |

|

96 |

�@�u�t�B�[���h�E�I�u�E�h���[���X�v�@�i'89�j�@�ā^�ēF�t�B���E�A���f���E���r���\��

|

���u�r�����̒��فv(91)�B�W���i�T���E�f�~�ēB ���u���U�{�A�E�h�b�O�X�v(91)�B�N�F���e�B���E�^�����e�B�[�m�ēB ���u�����ꂴ��ҁv(92)�B�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ēB ���u�Z���g�E�I�u�E�E�[�}���@���̍���v(92)�B�}�[�e�B���E�u���X�g�ēB ���u�N���C���O�E�Q�[���v(92)�B�j�[���E�W���[�_���ēB ���u�W�����V�b�N�E�p�[�N�v(93)�B�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�ēB ���u�V���h���[�̃��X�g�v(93)�B�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�ēB |

|

97 |

�@�u�^�[�~�l�[�^�[�Q�v �i'91�j �ā^�ēF�W�F�[���Y�E�L��������

|

���т���̃x�X�g�P�O�O�F (97)�u�r�����̒����v �i'91 �@�@�@�@ �ēF�W���i�T���E�f�~�j (98)�u�����ꂴ����v �i'92 �@ �ē��F�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�j ���u�s�A�m�E���b�X���v(93)�B�W�F�[���E�J���s�I���ēB ���u�X�s�[�h�v(94)�B�����E�f�E�{���ēB ���u���I���v(94)�B�����b�N�E�x�b�\���ēB ���u�V���[�V�����N�̋�Ɂv(94)�B�t�����N�E�_���{���ēB ���u�t�H���X�g�E�K���v�^������v(94)�B���o�[�g�E�[���L�X�ēB |

|

98 |

�@�u����A�킪���^�e���ʕP�v �i'93�j ���`�^�ēF�`�F���E�J�C�R�[

�@�i���{���J'94�N�j�@ |

���т���̃x�X�g�P�O�O�F (99)�u�p���v�E�t�B�N�V�����v �@ �i'94 �ēF�N�G���e�B���E �@�@�@�@�@�@�@�^�����e�B�[�m�j (100)�u���E�����A�C�E�����E���[�v �@ �i'96 �ēF�E�f�B�E�A�����j

���u�E�H���X�ƃO���~�b�g�A��@�ꔯ�I�v(95)�B�j�b�N�E�p�[�N�ēB ���u���X�g���[���h�@�W�����V�b�N�E�p�[�N�v(97)�B�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�ēB ���u�R���^�N�g�v(97)�B���o�[�g�E�[���L�X�ēB |

|

99 |

�@�u�}�g���b�N�X�v �i'99�j ���^�ēF�A���f�B�������[�E�E�H�V���E�X�L�[ ���X�����܂ł��Ȃ��A�L�A�k�E���[���X�剉�ő�q�b�g���A�r�e�f��Ɋv���������炵���G�|�b�N���C�L���O�ȏG��B�}�V���K���V���b�g�ƌĂ��Î~��]�V���b�g�ɂ͓x�̂��ꂽ�B�������������̍�i��f���炵���Ǝv���̂́A�����̋^����������A�����ɕ�炵�Ă���Ǝv���Ă���l�������͉��z�����ŁA���Ԃ͖��炳�ꂽ�܂܃}�C���h�R���g���[������Ă��鈫���̂悤�Ȑ��E�������c�Ƃ������z�̃��j�[�N���ł���B������������A��X�̐��������ĉ��z���������m��Ȃ��c�Ǝv���ƃ]�b�Ƃ���B����ł��A�S�̂Ƃ��Ă̓J���t�[�E���C���[�A�N�V�����A�W�����E�E�[�ē̃X�^�C���b�V���E�A�N�V�����A�����ē̃A�j���u�U�k�@�����v�c���X���炢���ȃA�C�f�A���ؗp���A�T�[�r�X���_���_�̃G���^�e�B�������g�Ɏd�グ�Ă���_�͂������ł���B�܂��ɁA���I���ɂӂ��킵���r�e�f��̋������ƌ����悤�B���|�I�D�]�ɂ��A�T�N��Ƀp�[�g�Q�A�p�[�g�R�����ꂽ���A�c�O�Ȃ���P��ڂɂ͗y���ɋy�Ȃ��}�삾�����B��͂肱����u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v���l�A�P��ڂŎ~�߂Ă����Υ���Ɖ���݂�����i�ł���B�@�@�@�i���{���J'99�N�j�@ |

�o�t����̃x�X�g�P�O�O�F (100)�u���ɗ������V�F�C�N�X�s�A�v�@ �@�@�i'98 �ēF�W�����E�}�b�f���j

���u�K�^�J�v(97)�B�A���h�����[�E�j�R���ēB ���uL.A.�R���t�B�f���V�����v(97)�B�J�[�e�B�X�E�n���\���ēB ���u�v���C�x�[�g�E���C�A���v(98)�B�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�ēB ���u�V�b�N�X�E�Z���X�v(99)�B�l�E�i�C�g�E�V���}�����ēB |

| 100 |

�@�u�����̂������v�@�@�i'99�j�@�@�����^�ēF�`�����E�C�[���E

�@�i���{���J'2000�N�j�@ |

���u�C�̏�̃s�A�j�X�g�v(99)�B�W���[�b�y�E�g���i�g�[���ēB

���u�u�G�i�E�r�X�^�E�\�V�A���E�N���u�v(99)�B���B���E���F���_�[�X�ēB ���u�V�����v(99)�B�J���E�W�F�M���ēB ���u������̌������Ɂv(99)�B�W���[�E�W�����X�g���ēB ���u�A�C�A���E�W���C�A���g�v(99)�B�u���b�h�E�o�[�h�ēB ���u���̎q��T���āv(99)�B�`�����E�C�[���E�ēB ���u�X�y�[�X�E�J�E�{�[�C�v(00)�B�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ēB |

�u�r��̗p�S�_�v���̃C�^���A���E�G�X�^���ň���l�C�X�^�[�ƂȂ����N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�́A�A�����J�ɋA��A���{�̃A�N�V�����f��ɏo���������A�܂�����I�ȑ�\��͎������Ă��Ȃ������B����Ȏ��ɏo������̂��A��������a���A�N�V�����̉���͂��������̂́A�Ȃ��Ȃ��ꗬ�ēƂ��ĔF�߂��Ă��Ȃ������h���E�V�[�Q���B�ŏ��̃R���r���u�}���n�b�^�����h�v(68)�͂Ȃ��Ȃ��ʔ��������B�A���]�i�̓c�ɕۈ����i�C�[�X�g�E�b�h�j���A�Ɛl���������Ƀj���[���[�N�ɂ���ė��邪�������Ă��܂��A���H�̂悤�ȑ�s��̒��œƎ��̚k�o�ŕK���ɔƐl��ǂ����߂�B����̃j���[���[�N�ƁA�J�E�{�[�C�n�b�g�Ƀu�[�c�Ƃ����A�������̕ۈ����X�^�C���Ƃ̃~�X�}�b�`���ʔ����i��̂s�u���[�r�[�u�x���}�N���[�h�v�̌��^�ƂȂ������ł��L���j�B��l�͂���ɐ��^�����̐������u�^���̎����v�A�X�����[�E�^�b�`���u�������ُ̈�Ȗ�v�ƃR���r��𑱂��A�����Đ��ɂ��݂��̑�\�I�����u�_�[�e�B�@�n���[�v�ɓ��B���邱�ƂƂȂ�̂ł���B

�u�r��̗p�S�_�v���̃C�^���A���E�G�X�^���ň���l�C�X�^�[�ƂȂ����N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�́A�A�����J�ɋA��A���{�̃A�N�V�����f��ɏo���������A�܂�����I�ȑ�\��͎������Ă��Ȃ������B����Ȏ��ɏo������̂��A��������a���A�N�V�����̉���͂��������̂́A�Ȃ��Ȃ��ꗬ�ēƂ��ĔF�߂��Ă��Ȃ������h���E�V�[�Q���B�ŏ��̃R���r���u�}���n�b�^�����h�v(68)�͂Ȃ��Ȃ��ʔ��������B�A���]�i�̓c�ɕۈ����i�C�[�X�g�E�b�h�j���A�Ɛl���������Ƀj���[���[�N�ɂ���ė��邪�������Ă��܂��A���H�̂悤�ȑ�s��̒��œƎ��̚k�o�ŕK���ɔƐl��ǂ����߂�B����̃j���[���[�N�ƁA�J�E�{�[�C�n�b�g�Ƀu�[�c�Ƃ����A�������̕ۈ����X�^�C���Ƃ̃~�X�}�b�`���ʔ����i��̂s�u���[�r�[�u�x���}�N���[�h�v�̌��^�ƂȂ������ł��L���j�B��l�͂���ɐ��^�����̐������u�^���̎����v�A�X�����[�E�^�b�`���u�������ُ̈�Ȗ�v�ƃR���r��𑱂��A�����Đ��ɂ��݂��̑�\�I�����u�_�[�e�B�@�n���[�v�ɓ��B���邱�ƂƂȂ�̂ł���B �����m�A�X�s���o�[�O�̂킪�����o���i�B�\

�ƌ����Ă����̍�i�A���Ƃ��Ƃ̓e���E�t�B�[�`���[�Ƃ����A�e���r���f�ׂ̈ɍ��ꂽ���̂ŁA�A�����J�ł͌�����J�͂���Ă��Ȃ��B�X�s���o�[�O�̐����Ȍ����1��́A�u���E���ˁI�J�[�W���b�N�v�ł���i�����ɂ��₩�����M��ł��ˁi�j�B�薼����z�������J�[�A�N�V�����͓o�ꂵ�܂���j�B

�����m�A�X�s���o�[�O�̂킪�����o���i�B�\

�ƌ����Ă����̍�i�A���Ƃ��Ƃ̓e���E�t�B�[�`���[�Ƃ����A�e���r���f�ׂ̈ɍ��ꂽ���̂ŁA�A�����J�ł͌�����J�͂���Ă��Ȃ��B�X�s���o�[�O�̐����Ȍ����1��́A�u���E���ˁI�J�[�W���b�N�v�ł���i�����ɂ��₩�����M��ł��ˁi�j�B�薼����z�������J�[�A�N�V�����͓o�ꂵ�܂���j�B ���̍�i���ِF�Ȃ̂́A����͌���ŁA�����Ԃōr��ɂ���ė����Ⴂ�A���ɂ���ĉ�������A�L���X�g������ɂ����������~���[�W�J���ł���Ƃ����_�ŁA�������g���Ă��鉹�y�̓o���o���̃��b�N�c�B���̃~�X�}�b�`���o���A�ςĂ��邤���Ɏ���Ɉ�a�����Ȃ��Ȃ��ė���A���̖ʔ����B�o�D�̉��Z�Ɉ������܂�āA�ϋq�͂������I���O�Ƀ^�C���X���b�v�������̂悤�ȍ��o���o�������ɂȂ邪�A���܁A�W�F�b�g�@���Ԃ̉f�����C���T�[�g���ꂽ��A�g���Ă��鏬���������̂��̂�����������i�̎}�ɐ��E���̂��D�i���j���\��t�����Ă����肷��j�ƁA���o�͂����܂ŕ���͌���ł��鎖����������B�z�����ِF�ŁA���_���͍��l�A�}���A�͓��m�l�ƁA�l��܂œ��藐��Ă���B

���̍�i���ِF�Ȃ̂́A����͌���ŁA�����Ԃōr��ɂ���ė����Ⴂ�A���ɂ���ĉ�������A�L���X�g������ɂ����������~���[�W�J���ł���Ƃ����_�ŁA�������g���Ă��鉹�y�̓o���o���̃��b�N�c�B���̃~�X�}�b�`���o���A�ςĂ��邤���Ɏ���Ɉ�a�����Ȃ��Ȃ��ė���A���̖ʔ����B�o�D�̉��Z�Ɉ������܂�āA�ϋq�͂������I���O�Ƀ^�C���X���b�v�������̂悤�ȍ��o���o�������ɂȂ邪�A���܁A�W�F�b�g�@���Ԃ̉f�����C���T�[�g���ꂽ��A�g���Ă��鏬���������̂��̂�����������i�̎}�ɐ��E���̂��D�i���j���\��t�����Ă����肷��j�ƁA���o�͂����܂ŕ���͌���ł��鎖����������B�z�����ِF�ŁA���_���͍��l�A�}���A�͓��m�l�ƁA�l��܂œ��藐��Ă���B �����Ƃ��߂��u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�̃W���[�W�E���[�J�X�ḗA�킪�����o���i�B�P�X�U�Q�N�A�J���t�H���j�A�k���̏����ȓc�ɒ���ɁA�n�C�X�N�[���𑲋Ƃ������̑�w�֏o�����悤�Ƃ����҂����̌̋��Ō�̈����A�����̃q�b�g�Ȃ�S�҂ɎU��߂ĊÂ��ق�ꂭ�`�����t�f��̌���B�\�����̒��Ԃɓ��炳�ꂽ��A�������Ǝl�ꔪ�ꂵ����A�}�Z�����̎q�ɂ��܂�ꂽ��A���邢�̓p�g�J�[�ɂ������炵����A�Ō�͖閾���ɃJ�[���[�X���������c�Ƃ��������Ƃ߂��Ȃ��G�s�\�[�h���y�����B�����ĂȂɂ����A��X�ɂ����Ȃ��݂́A����I�[���f�B�[�Y�ƌĂ�閼�Ȃ̐��X�c�Ⴆ�u���b�N�E�A���E���h�E�U�E�N���b�N�v�A�u�߂����X�p�v�A�u�~�X�^�[�E�������[�v���X�B�����������ł��t���オ�S���ė��ė܂����ė���B�o���o�D���A�����͖����ŁA���̍�i�Ńu���C�N���邱�ƂɂȂ郊�`���[�h�E�h���C�t�@�X�A�����E�n���[�h�i���⋐���ēI�j�A�n���\���E�t�H�[�h�A�`���[���[�E�}�[�e�B���E�X�~�X�ȂǑ��ʁB

�����Ƃ��߂��u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�̃W���[�W�E���[�J�X�ḗA�킪�����o���i�B�P�X�U�Q�N�A�J���t�H���j�A�k���̏����ȓc�ɒ���ɁA�n�C�X�N�[���𑲋Ƃ������̑�w�֏o�����悤�Ƃ����҂����̌̋��Ō�̈����A�����̃q�b�g�Ȃ�S�҂ɎU��߂ĊÂ��ق�ꂭ�`�����t�f��̌���B�\�����̒��Ԃɓ��炳�ꂽ��A�������Ǝl�ꔪ�ꂵ����A�}�Z�����̎q�ɂ��܂�ꂽ��A���邢�̓p�g�J�[�ɂ������炵����A�Ō�͖閾���ɃJ�[���[�X���������c�Ƃ��������Ƃ߂��Ȃ��G�s�\�[�h���y�����B�����ĂȂɂ����A��X�ɂ����Ȃ��݂́A����I�[���f�B�[�Y�ƌĂ�閼�Ȃ̐��X�c�Ⴆ�u���b�N�E�A���E���h�E�U�E�N���b�N�v�A�u�߂����X�p�v�A�u�~�X�^�[�E�������[�v���X�B�����������ł��t���オ�S���ė��ė܂����ė���B�o���o�D���A�����͖����ŁA���̍�i�Ńu���C�N���邱�ƂɂȂ郊�`���[�h�E�h���C�t�@�X�A�����E�n���[�h�i���⋐���ēI�j�A�n���\���E�t�H�[�h�A�`���[���[�E�}�[�e�B���E�X�~�X�ȂǑ��ʁB No.27���u�b���̃A�����J�l�v�]�ɂ����������A��������̂l�f�l�~���[�W�J���̋ɂ߂��n�C���C�g�E�V�[��������W�߂��A���\���W�[�̉���B����Ƀt�����N�E�V�i�g���A�t���b�h�E�A�X�e�A�A�W�[���E�P���[�ȂǁA�l�f�l�~���[�W�J�����x�����X�^�[�A�������W���f�B�E�K�[�����h�Ƃ������̌���~���[�W�J�����ē������B���Z���g�E�~�l���̖��A���C�U�E�~�l���\�Ȃǂ��A���݂́i���ł͎g���Ă��Ȃ��j�l�f�l�B�e���̒����ē����Ȃ����i�ɂ��Č��V�[�����lj��ҏW����A������y�����B��������͂萦���Ǝv�����̂́A�J���̎P��Ƀ_���X��x��A�u�J�ɉS���v�̃W�[���E�P���[�A�V��Ń^�b�v��x���u������������v�̃t���b�h�E�A�X�e�A�ȂǂŁA�\�ɂ͕����Ă��������ꂪ�����Q�ƂȂ�l�f�l�~���[�W�J���Q�ɂ�����A�ނ�̃_�C�i�~�b�N���G���K���g�ȗx��ɂ͂��������������A�܂�Łu�t�f���f�P�f�P�f�P�v�̂������Ȃ���A�g�̂ɓd�C���������悤�Ɂi�j�������Ă��܂����̂ł���B���̑��ł́A�u�����W�[�O�t�F���h�v�̂���������̍��ȃZ�b�g�A�u100�����̐l���v�Ȃǂ̃G�X�^�[�E�E�B���A���X�剉�̉ؗ�Ȑ������r���[�A���X�A�g�n���E�b�h�f��̂������h���܂��܂��Ǝ���������ꂽ�B�V���b�N�������̂́A�f�悻�̂��̂����A����Ȑ����f��Q�����݂��Ă������������g���i�����������瑊���f����ςĂ�������Ȃ̂Ɂj�܂������m��Ȃ��������ŁA�܂��܂��f��t�@���Ƃ��Ė��n�����������v���m�炳�ꂽ�B�Ȍ�ANo.27�ɂ����������A�x�܂��Ȃ���l�f�l�~���[�W�J����ǂ������n�߂��̂ł���B

No.27���u�b���̃A�����J�l�v�]�ɂ����������A��������̂l�f�l�~���[�W�J���̋ɂ߂��n�C���C�g�E�V�[��������W�߂��A���\���W�[�̉���B����Ƀt�����N�E�V�i�g���A�t���b�h�E�A�X�e�A�A�W�[���E�P���[�ȂǁA�l�f�l�~���[�W�J�����x�����X�^�[�A�������W���f�B�E�K�[�����h�Ƃ������̌���~���[�W�J�����ē������B���Z���g�E�~�l���̖��A���C�U�E�~�l���\�Ȃǂ��A���݂́i���ł͎g���Ă��Ȃ��j�l�f�l�B�e���̒����ē����Ȃ����i�ɂ��Č��V�[�����lj��ҏW����A������y�����B��������͂萦���Ǝv�����̂́A�J���̎P��Ƀ_���X��x��A�u�J�ɉS���v�̃W�[���E�P���[�A�V��Ń^�b�v��x���u������������v�̃t���b�h�E�A�X�e�A�ȂǂŁA�\�ɂ͕����Ă��������ꂪ�����Q�ƂȂ�l�f�l�~���[�W�J���Q�ɂ�����A�ނ�̃_�C�i�~�b�N���G���K���g�ȗx��ɂ͂��������������A�܂�Łu�t�f���f�P�f�P�f�P�v�̂������Ȃ���A�g�̂ɓd�C���������悤�Ɂi�j�������Ă��܂����̂ł���B���̑��ł́A�u�����W�[�O�t�F���h�v�̂���������̍��ȃZ�b�g�A�u100�����̐l���v�Ȃǂ̃G�X�^�[�E�E�B���A���X�剉�̉ؗ�Ȑ������r���[�A���X�A�g�n���E�b�h�f��̂������h���܂��܂��Ǝ���������ꂽ�B�V���b�N�������̂́A�f�悻�̂��̂����A����Ȑ����f��Q�����݂��Ă������������g���i�����������瑊���f����ςĂ�������Ȃ̂Ɂj�܂������m��Ȃ��������ŁA�܂��܂��f��t�@���Ƃ��Ė��n�����������v���m�炳�ꂽ�B�Ȍ�ANo.27�ɂ����������A�x�܂��Ȃ���l�f�l�~���[�W�J����ǂ������n�߂��̂ł���B �W���[�W�E���[�J�X�����ĂƐ����S�����A�X�s���o�[�O���ē���Ƃ������̂悤�ȃR���{���[�V�����ɂ����ꂽ�A�`���劈���f��̉���B�u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�ł������ȉf��̖��V�[�������p���Ă������A�����ł���T���f��i���Ɂu�L���O�E�\�������̔��v�j��A�a���V���A���������炳���̕������������肢�������Ă���B����ɂ��Ă��܂��A�`�����瑧���Ԃ��Ȃ������玟�ւƓo�ꂷ��A�N�V�����A�T�X�y���X�A��@�܂���@�̘A���ɁA������͎�Ɋ�������ςȂ��ł������B���[�J�X���X�s���o�[�O���A���������̂̂a�������f������x���ςāA�S����y����ŁA���̊y�������r�e�w���t���Ɋ��p���Č���ɑh���点�悤�ƍl�����ɈႢ�Ȃ��B�D�]�ɂ����̌�A�u�C���f�B�[�E�W���[���Y�v�V���[�Y�Ƃ����u���{�̓`���v�A�u�Ō�̐���v�����ꂽ�B��������������������Đ����ȏ�̏o���ł��邪�A���͓��ɂQ��ځu���{�̓`���v���D���ł���B�̂�������R�[���E�|�[�^�[�̖��ȁu�G�j�V���O�E�S�[�Y�v�ɏ悹�Ẵ~���[�W�J���E�V�[���Ɏn�܂�A�����ȃA�N�V�����̂�בł��i��s�@�ɂ��E�o�V�[���͂e�E�L���v���́u���͂ꂽ�n�����v�ւ̃I�}�[�W���j�A�㔼�͂܂��ɃW�F�b�g�R�[�X�^�[��̃X�������O�ȃg���b�R�̒ǂ������A�N�V��������A���X�g�͒f�R�ɂԂ牺����N���t�n���K�[�E�A�N�V��������c�ƁA�P�������a�������f��̖ʔ������I�݂ɍČ�����A�y���܂��Ă�������B�Â��f���m���Ă���Ζʔ����͔{�����邪�A�m��Ȃ��l�ł����I���炸�ɏ\���y���߂�A�A�N�V�����E�G���^�e�B�������g�̉���V���[�Y�ł���B�@�@�i���{���J'81�N�j

�W���[�W�E���[�J�X�����ĂƐ����S�����A�X�s���o�[�O���ē���Ƃ������̂悤�ȃR���{���[�V�����ɂ����ꂽ�A�`���劈���f��̉���B�u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�ł������ȉf��̖��V�[�������p���Ă������A�����ł���T���f��i���Ɂu�L���O�E�\�������̔��v�j��A�a���V���A���������炳���̕������������肢�������Ă���B����ɂ��Ă��܂��A�`�����瑧���Ԃ��Ȃ������玟�ւƓo�ꂷ��A�N�V�����A�T�X�y���X�A��@�܂���@�̘A���ɁA������͎�Ɋ�������ςȂ��ł������B���[�J�X���X�s���o�[�O���A���������̂̂a�������f������x���ςāA�S����y����ŁA���̊y�������r�e�w���t���Ɋ��p���Č���ɑh���点�悤�ƍl�����ɈႢ�Ȃ��B�D�]�ɂ����̌�A�u�C���f�B�[�E�W���[���Y�v�V���[�Y�Ƃ����u���{�̓`���v�A�u�Ō�̐���v�����ꂽ�B��������������������Đ����ȏ�̏o���ł��邪�A���͓��ɂQ��ځu���{�̓`���v���D���ł���B�̂�������R�[���E�|�[�^�[�̖��ȁu�G�j�V���O�E�S�[�Y�v�ɏ悹�Ẵ~���[�W�J���E�V�[���Ɏn�܂�A�����ȃA�N�V�����̂�בł��i��s�@�ɂ��E�o�V�[���͂e�E�L���v���́u���͂ꂽ�n�����v�ւ̃I�}�[�W���j�A�㔼�͂܂��ɃW�F�b�g�R�[�X�^�[��̃X�������O�ȃg���b�R�̒ǂ������A�N�V��������A���X�g�͒f�R�ɂԂ牺����N���t�n���K�[�E�A�N�V��������c�ƁA�P�������a�������f��̖ʔ������I�݂ɍČ�����A�y���܂��Ă�������B�Â��f���m���Ă���Ζʔ����͔{�����邪�A�m��Ȃ��l�ł����I���炸�ɏ\���y���߂�A�A�N�V�����E�G���^�e�B�������g�̉���V���[�Y�ł���B�@�@�i���{���J'81�N�j

���͐[���B�ވȊO�ɂ��X�s���o�[�O�����i�����o�����ē͐��������邪�A�f�r���[����܂߂ăX�s���o�[�O�ƒ����t�������̂����Ƃ̓[���L�Y�����ł͂Ȃ����B���̈Ӗ��ł̓[���L�X�̓X�s���o�[�O���n�̒�q�Ƃ�������B�{����X�s���o�[�O�����i�ł���A����l�̑g��i���ő�̃q�b�g���L�^���A�p�[�g�R�܂ő��҂������قǂ̐l�C�V���[�Y�ƂȂ����B�[���L�X���g������ňꗬ�ē̒��ԓ�����ʂ����A���ɂ��u�t�H���X�g�E�K���v�^������v�ŃI�X�J�[����܂���܂łɓo��߂�B

���͐[���B�ވȊO�ɂ��X�s���o�[�O�����i�����o�����ē͐��������邪�A�f�r���[����܂߂ăX�s���o�[�O�ƒ����t�������̂����Ƃ̓[���L�Y�����ł͂Ȃ����B���̈Ӗ��ł̓[���L�X�̓X�s���o�[�O���n�̒�q�Ƃ�������B�{����X�s���o�[�O�����i�ł���A����l�̑g��i���ő�̃q�b�g���L�^���A�p�[�g�R�܂ő��҂������قǂ̐l�C�V���[�Y�ƂȂ����B�[���L�X���g������ňꗬ�ē̒��ԓ�����ʂ����A���ɂ��u�t�H���X�g�E�K���v�^������v�ŃI�X�J�[����܂���܂łɓo��߂�B �l�C�z���[��ƁA�X�e�B�[�����E�L���O�̌���i�Z�ҏW�̒��̂P�ҁj�ɂ����̂����A�L���O��i���ł͒�������z���[�n�ł���A�������I�ȏG��Ɏd�オ���Ă���B

�l�C�z���[��ƁA�X�e�B�[�����E�L���O�̌���i�Z�ҏW�̒��̂P�ҁj�ɂ����̂����A�L���O��i���ł͒�������z���[�n�ł���A�������I�ȏG��Ɏd�オ���Ă���B ���͉f��ēƂ��Ė����Ȃ��Ă���T�����@�g�[���i�W���b�N�E�y�����j���A�̋��V�`���A�̏����ȑ��ɂ���ꂩ��A���N����ɕ��̂悤�ɕ���Ă����f�ʋZ�t�A���t���[�h���]����A�̋��ɋA���Ă���B�������畨��́A�ނ����N����ɉ߂��������������z���o�A�Ƃ�킯�A�A���t���[�h���߂Ă������B��̉f��فA�p���_�C�X���ł̂��������̂Ȃ����X�̉�z�ւƈڂ�B��シ���A�f�悪��y�̉��l����������A���̐l�X�݂͂�ȉf��ɖ����ŁA�T�����@�g�[�����N�i�q������̓g�g�ƌĂꂽ�j�����R�Ȃ���p���_�C�X���ɓ���Z��A�������̉f����ϑ�����B�����̎i�Ղ̓L�X�V�[�����o�ꂷ��ƃA���t���[�h�ɖ����ăJ�b�g������������邪�A����ɂ��߂����A���l�����͉f�������Ȃ������Ă���B�Z���t���ۈËL���āA�����Ȃ���Z���t���ǂ݂���l������A�u���̉f����ς邽�߂ɕa�C�̏��[��u���ė����v�ƌ����V�l�܂ł���B����ȃG�s�\�[�h��D������Ȃ���A�f��͌㔼�A�t�B�����Ђɂ��A���t���[�h�̎����A�����ăg�g�̒W�����A�₪�ĉf��ē��u���g�g�̗�������`���Č���ɖ߂�B�p���_�C�X���͕ق���A����邱�ƂɂȂ��Ă����B�����āA�T�����@�g�[�����A���t���[�h�̌`���Ƃ��Ď�����t�B�����ʁc���̒��ɂ́A�f��ւ̈��ƃA���t���[�h�̑z������������l�܂��Ă����c�c�B

���͉f��ēƂ��Ė����Ȃ��Ă���T�����@�g�[���i�W���b�N�E�y�����j���A�̋��V�`���A�̏����ȑ��ɂ���ꂩ��A���N����ɕ��̂悤�ɕ���Ă����f�ʋZ�t�A���t���[�h���]����A�̋��ɋA���Ă���B�������畨��́A�ނ����N����ɉ߂��������������z���o�A�Ƃ�킯�A�A���t���[�h���߂Ă������B��̉f��فA�p���_�C�X���ł̂��������̂Ȃ����X�̉�z�ւƈڂ�B��シ���A�f�悪��y�̉��l����������A���̐l�X�݂͂�ȉf��ɖ����ŁA�T�����@�g�[�����N�i�q������̓g�g�ƌĂꂽ�j�����R�Ȃ���p���_�C�X���ɓ���Z��A�������̉f����ϑ�����B�����̎i�Ղ̓L�X�V�[�����o�ꂷ��ƃA���t���[�h�ɖ����ăJ�b�g������������邪�A����ɂ��߂����A���l�����͉f�������Ȃ������Ă���B�Z���t���ۈËL���āA�����Ȃ���Z���t���ǂ݂���l������A�u���̉f����ς邽�߂ɕa�C�̏��[��u���ė����v�ƌ����V�l�܂ł���B����ȃG�s�\�[�h��D������Ȃ���A�f��͌㔼�A�t�B�����Ђɂ��A���t���[�h�̎����A�����ăg�g�̒W�����A�₪�ĉf��ē��u���g�g�̗�������`���Č���ɖ߂�B�p���_�C�X���͕ق���A����邱�ƂɂȂ��Ă����B�����āA�T�����@�g�[�����A���t���[�h�̌`���Ƃ��Ď�����t�B�����ʁc���̒��ɂ́A�f��ւ̈��ƃA���t���[�h�̑z������������l�܂��Ă����c�c�B �v�E�o�E�L���Z���̏����w�V���[���X�E�W���[�x�̉f�扻�B�薼�̃V���[���X�E�W���[�Ƃ́A�僊�[�O�E�z���C�g�\�b�N�X�ŋN�������S�������i�u�G�C�g�����E�A�E�g�v�Ƃ����f��ɏڂ����j�ŋ��E��Ǖ����ꂽ�A�W���[�E�W���N�\���̈��́i���������i�V���[���X�j�ł��������j�ł���B

�v�E�o�E�L���Z���̏����w�V���[���X�E�W���[�x�̉f�扻�B�薼�̃V���[���X�E�W���[�Ƃ́A�僊�[�O�E�z���C�g�\�b�N�X�ŋN�������S�������i�u�G�C�g�����E�A�E�g�v�Ƃ����f��ɏڂ����j�ŋ��E��Ǖ����ꂽ�A�W���[�E�W���N�\���̈��́i���������i�V���[���X�j�ł��������j�ł���B �L���������ē̑O���u�^�[�~�l�[�^�[�v���G�삾�������A�{��͂���ɂ�������錆��ł���B�O��ŃW�����E�R�i�[�̕�ÎE�Ɏ��s�����G�́A���x�͏��N����̃W�����E�R�i�[�E���ׂ��A�X�ɋ��͂ȃ^�[�~�l�[�^�[�AT-1000�𑗂荞�ށB�����j�~���A�W���������ׂɁA�O��̈���T-800�i�A�[�m���h�E�V�������c�l�b�K�[�j���A�P�ʂɃv���O�������ǂ���Č���ɂ���ė���c�B��בł��̃A�N�V�����V�[���A�b�f���B�������̂͌����܂ł��Ȃ����A�������������̂́A���{�b�g�ł���T-800�ł������A���܂��܂Ȏ����w�K���A���̃v���Z�X���o�āA�₪�Đl�����ׁA���������ׂɎ��Ȃ��]���ɂ���A���ƗE�C�ƌ��g�̐S���l�����čs���Ƃ����X�g�[���[�̑f���炵���ł���B���X�g�ŁA�W������T-800�ɁA��_�����A���ʂȁv�ƍ��肷�钆�AT-800���Â��Ɏ��Ȃ̎g��������ėn�z�F�ɍ~��čs���V�[���ɂ͋������BT-800�ƃW�����̊ԂɁA���Ǝq�̂悤�ȏ���[�܂��čs�����J�ȉ��o�������ł���B����͒P�Ȃ�r�e�A�N�V�����E�h���}���z���āA�g�^��������ƒ��߂Ă͂����Ȃ��B�����͎��������̎�Ő�J���čs�����̂ł���h�Ƃ������[���e�[�}��Nj������A���Ɗ����̃t�@���^�W�[�̏G��Ȃ̂ł���B�@�@�@�i���{���J'91�N�j

�L���������ē̑O���u�^�[�~�l�[�^�[�v���G�삾�������A�{��͂���ɂ�������錆��ł���B�O��ŃW�����E�R�i�[�̕�ÎE�Ɏ��s�����G�́A���x�͏��N����̃W�����E�R�i�[�E���ׂ��A�X�ɋ��͂ȃ^�[�~�l�[�^�[�AT-1000�𑗂荞�ށB�����j�~���A�W���������ׂɁA�O��̈���T-800�i�A�[�m���h�E�V�������c�l�b�K�[�j���A�P�ʂɃv���O�������ǂ���Č���ɂ���ė���c�B��בł��̃A�N�V�����V�[���A�b�f���B�������̂͌����܂ł��Ȃ����A�������������̂́A���{�b�g�ł���T-800�ł������A���܂��܂Ȏ����w�K���A���̃v���Z�X���o�āA�₪�Đl�����ׁA���������ׂɎ��Ȃ��]���ɂ���A���ƗE�C�ƌ��g�̐S���l�����čs���Ƃ����X�g�[���[�̑f���炵���ł���B���X�g�ŁA�W������T-800�ɁA��_�����A���ʂȁv�ƍ��肷�钆�AT-800���Â��Ɏ��Ȃ̎g��������ėn�z�F�ɍ~��čs���V�[���ɂ͋������BT-800�ƃW�����̊ԂɁA���Ǝq�̂悤�ȏ���[�܂��čs�����J�ȉ��o�������ł���B����͒P�Ȃ�r�e�A�N�V�����E�h���}���z���āA�g�^��������ƒ��߂Ă͂����Ȃ��B�����͎��������̎�Ő�J���čs�����̂ł���h�Ƃ������[���e�[�}��Nj������A���Ɗ����̃t�@���^�W�[�̏G��Ȃ̂ł���B�@�@�@�i���{���J'91�N�j

�����̋����A�M�́i�`�F���E�J�C�R�[�j�ēɂ��A�����ɑS�Ă��������l�̒j�̔g���ɖ��������U���A������v���Ȃǂ̒����̗��j��w�i�ɍ����ɕ`�����G��B

�����̋����A�M�́i�`�F���E�J�C�R�[�j�ēɂ��A�����ɑS�Ă��������l�̒j�̔g���ɖ��������U���A������v���Ȃǂ̒����̗��j��w�i�ɍ����ɕ`�����G��B �g20���I�̃x�X�g�P�O�O�h�̍Ō������̂́A�����̋����A�`�����E�C�[���E�ē̐S�ɟ��݂邱�̏G��ł���B�킪�����J��2000�N12���\�����A20���I�Ō�̌��ł���B�܂��Ƀt�B�j�b�V���ɂӂ��킵���ƌ����悤�B

�g20���I�̃x�X�g�P�O�O�h�̍Ō������̂́A�����̋����A�`�����E�C�[���E�ē̐S�ɟ��݂邱�̏G��ł���B�킪�����J��2000�N12���\�����A20���I�Ō�̌��ł���B�܂��Ƀt�B�j�b�V���ɂӂ��킵���ƌ����悤�B