| No | ベ ス ト 作 品 | ご 参 考 |

| 81 |

「白い指の戯れ」 ('72) 日活/監督:村川 透 前回述べたように、(一般映画としての)日活映画は一旦'71年8月をもって終了した。我々日活映画ファンは言いようのない寂しさに襲われた。…やがて'71年11月より、いわゆる“日活ロマンポルノ”がスタートした。第1弾は、それまで一般映画を撮っていた西村昭五郎と林功監督。ピンク映画から女優をスカウトし、男優は清順作品などのアクション映画に出ていた脇役俳優(高橋明や榎木兵衛など)、アングラ劇団俳優などが務めていた。…旧日活時代への思い入れが強かった私は、最初の頃はほとんど観る気もしなかったのだが、旧日活末期から気になっていた若手監督(加藤彰や蔵原惟二)らが演出を手掛けるようになって、少しづつロマンポルノを観るようになった。加藤彰の「恋狂い」に、澤田幸弘「反逆のメロディー」が映画館で上映されているシーンが出て来るのを観て密かにニンマリしたりしたものだ。 |

*ここでは、私が選ぶ日活ロマンポルノの傑作について、年代順に紹介してゆきます(左に紹介したものは除く)。 |

| 82 |

「一条さゆり・濡れた欲情」 ('72) 日活/監督:神代 辰巳 旧日活時代は不遇をかこっていた神代辰巳('67年のデビュー作「かぶりつき人生」が不評でホされていた)が、ロマンポルノ時代になって一気にその特質が花開いた感がある。もしかしたら日活がロマンポルノ製作に踏み切らなかったら、神代辰巳は永遠に作家として芽が出なかったかも知れない。人間の運命というものは不思議なものであると実感せざるを得ない。 |

小林さんのベスト100:

*「故郷」(72)。山田洋次監督が瀬戸内海の島に暮らす一家の喜びと悲しみを描いた「家族」の姉妹篇。これも好きな作品ではあるが…。 |

| 83 |

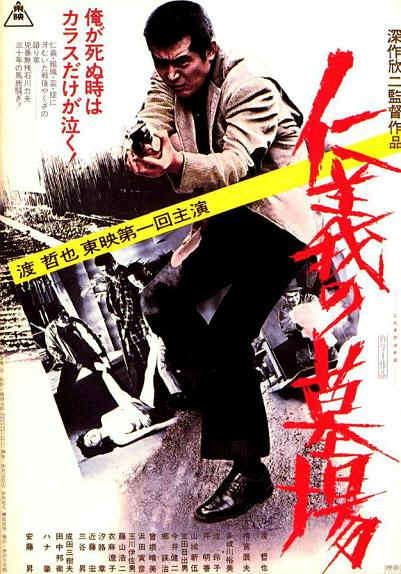

「人斬り与太・狂犬三兄弟」 ('72) 東映/監督:深作 欣二 反戦映画の傑作「軍旗はためく下に」(72)を撮った深作欣二は、しかし“良心的映画作家”と呼ばれるのを嫌い、次作としてこれまでの作品中でも最高の反社会的・バイオレンス映画を手掛けた。それが「人斬り与太」シリーズ2本である。さすが水戸っぽの反骨監督の面目躍如である。シリーズどちらも好きだが、私は特に2作目「狂犬三兄弟」の方により愛着がある。 |

*「軍旗はためく下に」(72)。戦争の愚かしさを鋭く抉る深作欣二監督の傑作。これもベストに入れたかった。

*「忍ぶ川」(72)。熊井啓監督。モノクロの撮影、木村威夫の美術が見事。 *「子連れ狼・子を貸し腕貸しつかまつる」(72) *「パンダコパンダ」(72)

その他、好きな作品。 |

| 84 |

「仁義なき戦い」(シリーズ) ('73) 東映/監督:深作 欣二 深作欣二の名を一躍高めた、実録映画のみならず、東映アクション映画の金字塔。これは「人斬り与太」シリーズを観て気に入ったプロデューサーの俊藤浩滋氏が、この企画を立てた時、強引に深作欣二を監督に推薦したのだという。ここにも不思議な運命のめぐり合わせを感じる。焼跡の闇市シーンから始まり、壮絶なバイオレンス描写、名もなく倒れ死んで行く若者たち…。これはまさしく深作欣二に演出してもらう為に誕生したような映画なのである。そして原作によりかからず、現地に行って丹念な取材を積み重ねて書き上げた笠原和夫氏の脚本も素晴らしい出来。裏社会の血みどろの抗争劇を通して描いた、もう一つの日本と日本人の戦後史であると言えよう。笠原氏の書いた1〜4部がいずれも傑作だが、個人的に好きなのは第2部「広島死闘篇」である。特攻に行きそびれた若者・山中正治(北大路欣也)の孤独な生と死を鮮烈な映像で描いた、これは青春映画の傑作でもある。北大路欣也の壮絶な死に様は、前掲の深作映画の原点「狼と豚と人間」のリフレインであった。 |

小林さんのベスト100: (89)「仁義なき戦い」全5部 (左参照)

双葉さんのベスト100:

*「津軽じょんがら節」(73)。斎藤耕一監督の最高作。津軽三味線の音色をバックに運命に翻弄される人間模様を描く。江波杏子が力演。 *「股旅」(73)。市川崑監督の青春股旅映画の快作。 *「砂の器」(74)。言わずと知れた野村芳太郎監督の宿命ドラマ。 *「青春の蹉跌」(74)。神代辰巳監督の秀作。脚本は長谷川和彦。 |

| 85 |

「仁義の墓場」 ('75) 東映/監督:深作 欣二

|

小林さんのベスト100: (90)「0課の女・赤い手錠」 ('74 監督:野田 幸男)

双葉さんのベスト100:

*「0課の女・赤い手錠」(74)。野田幸男監督によるハードアクションの快作。小林信彦氏も絶賛。 |

| 86 |

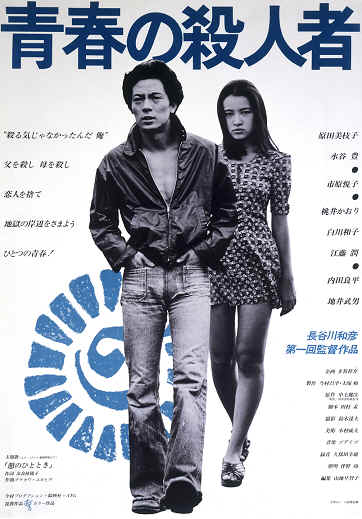

「青春の殺人者」 ('76) 今村プロ=ATG/監督:長谷川 和彦

|

小林さんのベスト100: (91)「愛のコリーダ」 ('76 監督:大島 渚)

|

| 87 |

「幸福の黄色いハンカチ」 ('77) 松竹/監督:山田 洋次 「男はつらいよ」シリーズが大ヒットして、この頃には盆と正月には寅さん映画が封切られるのが恒例となっていた。その合間を縫って山田監督は、「家族」「故郷」などのリアリズム社会派劇を演出するなど、精力的な活動を続けていたのだが、古くから山田洋次作品を見続けていた私は、もう山田洋次は寅さん以外には楽しいコメディを撮らないのだろうか…と一抹の寂しさを感じていた。 |

小林さんのベスト100: (92)「霧の旗」 ('77 監督:西河 克巳)

双葉さんのベスト100:

*「大地の子守唄」(76)。増村保造監督作品の中では一番好きな作品。「旅の重さ」の素九鬼子原作。原田美枝子が抜群の好演。

*「さらば夏の光よ」(76)。山根成之監督による青春映画の傑作。郷ひろみ、秋吉久美子がいい。 *「愛のコリーダ」(76)。大島渚の阿部定事件を追ったハードコア作品。当時公開されたものはカット・トリミングの連続で何が何やら分からなかった。2000年にやっとほぼ原型に近い形で公開され、ようやく凄い傑作である事を知った。 *「犬神家の一族」(76)。角川映画第1弾。市川崑監督の演出はサスペンスとユーモア・ケレンが巧みに配され、大ヒットした。原作のイメージに近い金田一耕助(和服姿)が初めて描かれた作品でもある。

*「狂った野獣」(76)。中島貞夫監督によるバスジャック・パニック・サスペンスの快作。川谷拓三がいい。 |

| 88 |

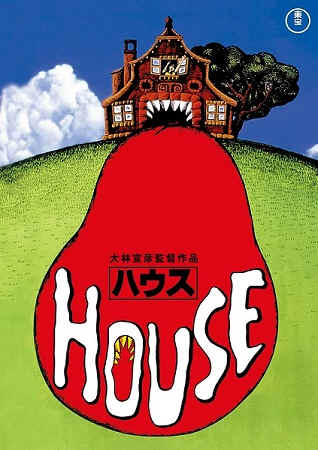

「HOUSE(ハウス)」 ('77) 東宝映像/監督:大林 宣彦

|

*「愛の亡霊」(78)。大島渚監督。藤竜也、吉行和子が熱演。 *「サード」(78)。東陽一監督。軒上泊の原作を寺山修司が脚色。少年院で暮らす少年たちの青春像が爽やかに描かれた秀作。永島敏行・森下愛子の主演コンビがいい。 |

| 89 |

「太陽を盗んだ男」 ('79) キティ・フィルム=東宝/監督:長谷川 和彦 「青春の殺人者」に続く長谷川和彦監督第2作。これは当時気鋭のプロデューサーだった山本又一朗の企画によるもので、“洋画に負けない骨太エンタティンメントを”の要請に長谷川がよく応え、スピーディかつパワフルなアクションとサスペンスが充満した、日本映画の枠をぶち破った快作となった。“素人が原爆を作ってしまったら”という着想が秀逸(原案・脚本はレナード・シュレーダー)。沢田研二が社会に不満をもつ若者像を好演。凄いものを作ってしまったのに、政府への要求が「ナイターを試合終了まで放送しろ」「ローリング・ストーンズの日本公演をやれ」というのには笑った(ちなみに当時では実現不可能と思われていたこれらは、今ではいずれも実現済である)。日本映画離れしたスリリングなカーチェイス、銀座のビルから札束をバラ撒く大モブシーン、いずれも今の日本映画ではもう無理だろうと思われるくらいスケール感があり、その迫力には圧倒される。沢田をどこまでもしつこく追いかける菅原文太も凄い。何しろヘリから飛び降りるは、銃弾を無数にくらっても起き上がって来るはと、まさに元祖ターミネーターか(笑)。そのあきれるばかりの演出のパワーとダイナミズムに我々映画ファンは歓喜した。…こんな監督が日本に誕生するのを我々は待ち焦がれていたのだ。 |

*「復讐するは我にあり」(79)。今村昌平監督。緒方拳扮する連続殺人犯の逃亡から逮捕、死刑に至るまでを、今村流の人間描写で迫る。倍賞美津子、小川真由美、清川虹子ら女優陣が怪演! *「神様のくれた赤ん坊」(79)。前田陽一監督の傑作。赤ん坊ならぬ少年を預けられた同棲カップルが、父親探しの旅で自分たちの出自をも発見して行く。渡瀬恒彦・桃井かおりコンビがいいです。 *「ルパン三世・カリオストロの城」(79)。宮崎駿の劇場映画監督デビュー作。スピーディなアクション、ギャク゛、サスペンスが縦横に散りばめられた快作。ルパンを純情な中年オジサンに設定した演出が楽しい。 *「衝動殺人・息子よ」(79)。木下恵介晩年の秀作。息子を衝動殺人で殺された父親の怒りと悲しみを体ごと表現した若山富三郎が素晴らしい。 *「天使の欲望」(79)。関本郁夫監督。社会の底辺で生きる姉妹の愛憎が見事に描かれた秀作である。おおさか映画祭ベストワン。 *「十九歳の地図」(79)。柳町光男監督。新聞配達をしながら、社会に怒りを向ける孤独な少年像を本間優二が熱演。原作は中上健次。 |

| 90 |

「翔んだカップル」 ('80) キティ・フィルム=東宝/監督:相米 慎二 その「太陽を盗んだ男」のチーフ助監督をやっていたのが相米慎二である。やがて相米は同じキティ・フィルムで監督として一本立ちすることとなる。原作は人気コミック、主演はアイドルの薬師丸ひろ子…という具合に、企画そのものはいかにも若者に迎合したイージーなものである。 |

小林さんのベスト100: (93)「ツィゴイネルワイゼン」 ('80 監督:鈴木 清順)

双葉さんのベスト100:

*「二百三高地」(80)。笠原和夫の脚本を舛田利雄が監督。戦争の中で戦い、苦悩する青春群像に的を絞った脚本が見事。力作である。 |

| 91 |

「泥の河」 ('81) 木村プロ/監督:小栗 康平 浦山桐郎に師事し、大林宣彦監督「HOUSE」のチーフ助監督もやっていた小栗康平の監督デビュー作。プロデューサーは増村保造監督「大地の子守唄」など、地味な秀作を手掛けている木村元保。原作はこれ以降続々と映画化されることとなる宮本輝。昭和30年代初めの大阪を舞台に、貧しいながらもささやかに生きていた少年たちの出会いと別れを描く。小さな食堂を経営する主人公の少年の両親を演じた田村高廣、藤田弓子が印象的な好演。 |

小林さんのベスト100: (94)「ガキ帝国」 ('81 監督:井筒 和幸)

双葉さんのベスト100:

*「陽炎座」(81)。鈴木清順監督。いつもながら映像は魅力的だが…。 |

| 92 |

「竜 二」 ('83) Production Ryuji/監督:川島 透 小劇団員だった金子正次が、鈴木明夫のペンネームで書いた脚本を自主製作により映画化。ヤクザの幹部だった主人公・竜二が、いつしかヤクザ生活にむなしさを感じ、妻と子供の為に堅気になるが、それも長続きせず、やがて再びヤクザの道に戻って行く…。安定した生活というのは何なのか。体の芯まで染み付いたヤクザの心は洗い流せるものなのか。…悲しい一人のヤクザの生き様を体ごと表現した金子正次の演技は素晴らしい。そして何より、“ヤクザの家族の日常生活”描写がユニークで新鮮。「この頃野菜が高いのね」とつぶやく妻に苛立つ描写も自然でいい(これは金子の実生活も反映しているらしい)。だがもっと感動的なのは、下積み生活を続けながら、いつの日か映画俳優として脚光を浴びる時を夢見て奮闘し、遂にその夢を実現させた、俳優・金子正次自身の生き方である。だが金子の体は既にガンに蝕まれていた。日々衰え行く体に鞭打って映画を完成させたが、初公開を待つ事なくこの世を去った。私が観た劇場の前には「主演俳優・金子正次はこの映画の完成後、亡くなりました」との立看板が出ていた。それを知って観ただけに、余計観終わって涙が溢れた(なお、この映画が出来るまでを描いた映画「竜二 Forever」批評も参照してください)。妻を演じた永島暎子が好演。彼の盟友であり、この映画で監督デビューした川島透の演出も素晴らしい。ラスト、竜二と妻が何も言わず、ただ見詰め合うだけで互いの心情を伝えるシーンが印象的でジンと来る。私の行くレンタル屋には、「竜二」と「竜二 Forever」のビデオ2本が並んで置かれていた(イキな計らいである)。ちなみに、この映画で竜二の幼い娘役を演じているももちゃんは金子の実の愛娘である。思い起こすだけでも涙が出て来る、忘れられない傑作である。 |

小林さんのベスト100: (95)「家族ゲーム」 ('83 監督:森田 芳光)

双葉さんのベスト100:

*「転校生」(82)。大林宣彦監督の尾道3部作の第1弾。少年(尾美としのり)と少女(小林聡美)の体が入れ替わってしまうというファンタジーを、思春期のせつない思いを込めて絶妙に映像化した傑作。 *「蒲田行進曲」(82)。深作欣二監督の言うまでもない傑作。映画への愛に溢れた、何度観ても泣ける名作である。 *「さらば愛しき大地」(82)。柳町光男監督の力作。どうしようもなく堕ちて行く男を根津甚八が好演。 *「TATTOO<刺青>あり」(82)。高橋伴明監督の、銀行篭城事件を起した男が射殺されるまでの生涯を描いた実話の映画化。ピンク映画を撮り続けた高橋監督の初の一般映画。見応えあり。 *「ションベン・ライダー」(83)。相米慎二監督。冒頭の長回しワンカット映像にたまげた。これも多感な少年少女たちの青春をビビッドに描いた力作。永瀬正敏デビュー作。 |

| 93 |

「風の谷のナウシカ」 ('84) 徳間書店=博報堂/監督:宮崎 駿 ここでやっとアニメが出て来る。出来るだけアニメは避けてきたが(「白蛇伝」、「太陽の王子・ホルスの大冒険」、「ルパン三世・カリオストロの城」等、入れたいアニメは沢山あるが涙を飲んだ)、これは別格。宮崎駿の名前は以前から知っていたし、何よりも宮崎が初めて演出を手がけたテレビアニメ「未来少年コナン」の素晴らしさに感動していたので、公開を楽しみにしていたのである。そして観たこの作品、その壮大なビジュアルと世界観、イマジネーションの豊かさ、アクションシーンのテンポの良さ、緩急織り交ぜたストーリーの見事さ…ただただ脱帽であった。原作は雑誌「アニメージュ」に長期連載されていた宮崎自身の作画によるコミック。これは度々中断しながら10数年に亘って連載されたもので、この映画の製作時点でも未完成。従って映画の方は大幅にストーリーを組み替えて2時間に収まるようにしてあり、原作とは別物と考えて良い(この原作も素晴らしいので、映画に感動した方は是非原作もお読みいただく事をお奨めする)。 |

双葉さんのベスト100:

*「家族ゲーム」(83)。森田芳光監督の、家族崩壊をシニカルに描いた傑作。 *「東京裁判」(83)。小林正樹監督の4時間半に及ぶ超長編ドキュメンタリー。しかし退屈しない。必見の力作。 *「戦場のメリークリスマス」(83)。大島渚監督の秀作。ラストのビートたけしの笑顔が印象的。 *「うる星やつら・オンリー・ユー」(83)。押井守監督の劇場デビュー作。「スター・ウォーズ」他、映画のパロディてんこ盛りの楽しい快作。 |

| 94 |

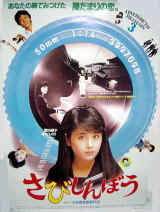

「さびしんぼう」 ('85) 東宝映画/監督:大林 宣彦

|

双葉さんのベスト100:

|

| 95 |

「天空の城ラピュタ」 ('86) 徳間書店/監督:宮崎 駿 またも宮崎アニメ。こちらの方は一転して、血湧き肉踊る冒険大活劇アドベンチャー・ロマンである。莫大な財宝が眠る伝説の天空の城・ラピュタのありかをめぐって、そのカギを握る少女シータ(実はラピュタの末裔)の争奪戦が国防軍、特務機関、空中海賊一味をも巻き込んで行われ、そこにラピュタを見た事のある父の夢を継ぐ少年パズーも加わり、波瀾万丈のドラマが展開する。 |

双葉さんのベスト100:

*「それから」(85)。森田芳光監督。夏目漱石の原作を森田流にアレンジ。松田優作、藤谷美和子がそれぞれ好演。 *「台風クラブ」(85)。相米慎二監督。いつもながら少女たちの多感な心を繊細且つ的確に捉える演出には感動。 |

| 96 |

「となりのトトロ」 ('88) 徳間書店/監督:宮崎 駿

|

小林さんのベスト100: (96)「ゆきゆきて、神軍」 ('87 監督:原 一男) 双葉さんのベスト100:

*「AKIRA」(88)。大友克洋監督。壮大なスケールのSFアニメの快作。 |

| 97 |

「機動警察パトレイバー・劇場版」 ('89) 松竹/監督:押井 守 またもアニメ。…うんざりしないでいただきたい(笑)。これもまた、実写映画ではとてもかなわない、壮大なイメージのSF犯罪アクション・エンタティンメントの傑作である(難解な作品が多い押井守監督作の中では最も解かり易い出来である)。こういった面白いアクション映画が何故実写で作られないのか…、それがとても残念である。 |

双葉さんのベスト100:

(89)「千利休・本覚坊遺文」 ('89 監督:熊井 啓) (90)「どついたるねん」 ('89 監督:阪本 順治) *「快盗ルビイ」(88)。和田誠監督。映画ファンらしい和田さんの心意気が伝わる楽しいミュージカル・コメディ。 *「魔女の宅急便」(89)。宮崎駿監督の、魔女の少女が悩んだり落ち込んだりしながらも成長する姿を描くアニメの秀作。好きな作品。 *「その男 凶暴につき」(89)。北野武監督第1作。ハードなバイオレンス描写が凄い。衝撃の傑作。 *「どついたるねん」(89)。阪本順治監督のデビュー作。赤井英和の実人生とも重ねたボクシング映画の佳作。愛着のある作品。 *「鉄男」(89)。塚本晋也監督の不条理SF映画。奇妙な魅力が忘れ難い。 *「夢」(90)。黒澤明監督。映像的には凄いシーンが多いのだが…。 *「ふたり」(91)。大林宣彦監督の新・尾道三部作第1弾。繊細な表現に優れた佳作。 |

| 98 |

「青春デンデケデケデケ」 ('92) /監督:大林 宣彦 昭和40年代初め、当時爆発的な人気があったインストルメンタル・グループ(エレキバンドと言った方が分かり易い)、ザ・ベンチャーズのサウンドにシビれてしまった高校生が、仲間たちとアマチュア・エレキバンドを結成し、文化祭で大成功を収めるまでを描いた青春映画の快作。題名の「デンデケデケデケ」とは、ベンチャーズの大ヒット曲「パイプ・ライン」のイントロの音(トレモロ・グリッサンドと言う)を表現したものである。原作は芦原すなお氏の直木賞受賞作。 |

小林さんのベスト100: (97)「櫻の園」 ('90 監督:中原 俊) 双葉さんのベスト100:

|

|

99 |

「Love Letter」 ('95) フジテレビ/監督:岩井 俊二 岩井俊二監督は、テレビの「if

もしも…」シリーズの1本「打ち上げ花火、下から見るか横から見るか」で注目された期待の新鋭。「打ち上げ花火−」は私も観たが、子供たちの繊細な心の揺れがリリシズム豊かに表現された佳作だと思う(この作品はテレビドラマであるにもかかわらず、これによって日本映画監督協会が岩井俊二に新人監督賞を与えたという事で話題になった)。そして同じフジテレビ製作で中編「UNDO」(豊川悦司主演)を作った後、本作で長編劇場映画デビューとなった。 |

小林さんのベスト100:

双葉さんのベスト100:

*「月はどっちに出ている」(93)。崔陽一監督。在日韓国人のタクシー運転手(岸谷五朗)とフィリピン・パブで働く女(ルビー・モレノ)との恋を中心に、おかしな人間模様を描く傑作コメディ。時代を感じさせる異色作である。 |

| 100 |

「キッズ・リターン」 ('96) オフィス北野/監督:北野 武 ベスト100の最後を飾るのは、私が宮崎駿と並んで“天才”と評価している北野武監督の、その中でも最も好きな「キッズ・リターン」である。北野監督作品としては、「あの夏、いちばん静かな海。」に続く青春映画であり、同作と同じく、本人が出演していない2本目の作品でもある。 |

小林さんのベスト100: 双葉さんのベスト100:

うーん、スペースがない。題名だけでご勘弁を。 |

深作映画が続くが、とにかくこの時期の深作欣二の大車輪の活躍は目をみはるものがあった。とにかくどれもが質が高く、感動的かつ爽快な作品群であった(やはり笠原氏の脚本による「県警対組織暴力」も傑作)。中でも、この「仁義の墓場」は深作作品中の最高傑作である。主人公・石川力夫は実在したヤクザだが、深作は以前からこの男を描きたかったそうで、あの「狂犬三兄弟」の主人公も石川力夫がモデルだそうである。この石川力夫役を、東映初出演の渡哲也が見事に熱演。やみくもに暴れる、女は犯す、押さえ込もうとする奴は親分だろうと兄弟分だろうと斬りかかる。ヤク中毒がそれに輪をかける…。こんな凶暴なダーテイ・ヒーローは映画史の上でも例がない。ただ一人愛した女に死なれ、その骨を齧るシーンは鬼気迫る凄さである。だが見ているうちに我々はいつしか、暴力の形を借りてしか己れを表現できない人間そのものの愚かしさと愛おしさをそこに発見するのである。「大笑い、30年の馬鹿騒ぎ」…この辞世の句を残し、石川は飛び降り自殺により29歳の短い人生を終える。…体が震えるような、忘れられない凄い傑作であった。

深作映画が続くが、とにかくこの時期の深作欣二の大車輪の活躍は目をみはるものがあった。とにかくどれもが質が高く、感動的かつ爽快な作品群であった(やはり笠原氏の脚本による「県警対組織暴力」も傑作)。中でも、この「仁義の墓場」は深作作品中の最高傑作である。主人公・石川力夫は実在したヤクザだが、深作は以前からこの男を描きたかったそうで、あの「狂犬三兄弟」の主人公も石川力夫がモデルだそうである。この石川力夫役を、東映初出演の渡哲也が見事に熱演。やみくもに暴れる、女は犯す、押さえ込もうとする奴は親分だろうと兄弟分だろうと斬りかかる。ヤク中毒がそれに輪をかける…。こんな凶暴なダーテイ・ヒーローは映画史の上でも例がない。ただ一人愛した女に死なれ、その骨を齧るシーンは鬼気迫る凄さである。だが見ているうちに我々はいつしか、暴力の形を借りてしか己れを表現できない人間そのものの愚かしさと愛おしさをそこに発見するのである。「大笑い、30年の馬鹿騒ぎ」…この辞世の句を残し、石川は飛び降り自殺により29歳の短い人生を終える。…体が震えるような、忘れられない凄い傑作であった。

長谷川和彦は、今村昌平監督の助監督を経て日活に入り、助監督のかたわら、多くのロマンポルノの脚本を手掛けた。私がその名を知ったのは、曽根中生監督「性盗ねずみ小僧」、澤田幸弘監督「濡れた荒野を走れ」の脚本である。いずれも才気を感じるユニークな出来で、既にこの頃から“ゴジ”の愛称で監督たちに愛され、その評判は我々ファンの耳にも入っていた。その後は一般映画にも進出し、神代辰巳監督「青春の蹉跌」(74)、テレビドラマ「悪魔のようなあいつ」(75)の脚本はいずれも高い評価を得た。…そういうわけで、長谷川和彦は監督デビュー前から既に一部映画ファンに知られており、監督第1作を撮ると聞いた時には私も大いに期待したのである。ましてや年齢も私とほぼ同じ(1歳年上)…。まさに同世代として熱いエールを送ったのも当然なのである。その映画「青春の殺人者」はまさしく期待にたがわぬ傑作であった。それまでテレビ等で軽い青年役を演じて来ていた水谷豊が別人のような繊細な若者像を熱演。新人原田美枝子もそれに劣らぬ力演。親殺しというショッキングな題材を、青春の怒りと哀しみを漂わせて情感豊かにに描き、素晴らしい感動を呼んだ。原作は中上健次「蛇淫」。ベテラン、田村孟の脚本も素晴らしい出来だが、それを師匠の今平譲りのねちっこい人間描写で描ききった長谷川の演出力は新人離れしていた。何よりも、監督が我々の同世代である事が余計うれしかったのである。'70年代最高の青春映画の傑作として、私にとっても忘れられない名作である。

長谷川和彦は、今村昌平監督の助監督を経て日活に入り、助監督のかたわら、多くのロマンポルノの脚本を手掛けた。私がその名を知ったのは、曽根中生監督「性盗ねずみ小僧」、澤田幸弘監督「濡れた荒野を走れ」の脚本である。いずれも才気を感じるユニークな出来で、既にこの頃から“ゴジ”の愛称で監督たちに愛され、その評判は我々ファンの耳にも入っていた。その後は一般映画にも進出し、神代辰巳監督「青春の蹉跌」(74)、テレビドラマ「悪魔のようなあいつ」(75)の脚本はいずれも高い評価を得た。…そういうわけで、長谷川和彦は監督デビュー前から既に一部映画ファンに知られており、監督第1作を撮ると聞いた時には私も大いに期待したのである。ましてや年齢も私とほぼ同じ(1歳年上)…。まさに同世代として熱いエールを送ったのも当然なのである。その映画「青春の殺人者」はまさしく期待にたがわぬ傑作であった。それまでテレビ等で軽い青年役を演じて来ていた水谷豊が別人のような繊細な若者像を熱演。新人原田美枝子もそれに劣らぬ力演。親殺しというショッキングな題材を、青春の怒りと哀しみを漂わせて情感豊かにに描き、素晴らしい感動を呼んだ。原作は中上健次「蛇淫」。ベテラン、田村孟の脚本も素晴らしい出来だが、それを師匠の今平譲りのねちっこい人間描写で描ききった長谷川の演出力は新人離れしていた。何よりも、監督が我々の同世代である事が余計うれしかったのである。'70年代最高の青春映画の傑作として、私にとっても忘れられない名作である。

アマチュア時代から16mmで「伝説の午後−いつか見たドラキュラ」などの個人映画の傑作を撮っていた大林宣彦の、商業映画進出第1弾である。私もいくつか16mm時代の作品は観ているが、映画へのオマージュやパロディに満ち溢れた楽しい作品が多かった。本作も、“家が人間を食ってしまう”という、アメリカのホラー映画にインスパイアされた企画で、脚本(桂千穂)もその線で書かれていたのだが、大林演出はなんと全編すべてに特殊効果をほどこし、風景はほとんど合成、コマ落しにオプチカル処理にアニメ効果と、もうほとんどおもちゃ箱をひっくり返したような賑やかさで、ポップかつサイケ(この言葉も今や死語(笑))なノリで実に楽しい快作になっていた。これまでの日本映画の殻をぶち破るような、破天荒な勢いがあり、我々は“新しい日本映画の時代が来た”ことを実感した。この年、アメリカではジョージ・ルーカスが「スター・ウォーズ」を作り、期せずして日米で“特殊効果をフルに活用した極上エンタティンメント”が作られていた事になるのである。アマチュア自主映画出身作家が商業映画に進出したのも大林が最初であり、これ以降大森一樹(翌年「オレンジロード急行」でメジャーデビュー)、石井聰亙、森田芳光、長崎俊一と続く自主映画作家の商業映画進出の突破口となったという点でも、これは映画史上に記憶されるべき作品である。

アマチュア時代から16mmで「伝説の午後−いつか見たドラキュラ」などの個人映画の傑作を撮っていた大林宣彦の、商業映画進出第1弾である。私もいくつか16mm時代の作品は観ているが、映画へのオマージュやパロディに満ち溢れた楽しい作品が多かった。本作も、“家が人間を食ってしまう”という、アメリカのホラー映画にインスパイアされた企画で、脚本(桂千穂)もその線で書かれていたのだが、大林演出はなんと全編すべてに特殊効果をほどこし、風景はほとんど合成、コマ落しにオプチカル処理にアニメ効果と、もうほとんどおもちゃ箱をひっくり返したような賑やかさで、ポップかつサイケ(この言葉も今や死語(笑))なノリで実に楽しい快作になっていた。これまでの日本映画の殻をぶち破るような、破天荒な勢いがあり、我々は“新しい日本映画の時代が来た”ことを実感した。この年、アメリカではジョージ・ルーカスが「スター・ウォーズ」を作り、期せずして日米で“特殊効果をフルに活用した極上エンタティンメント”が作られていた事になるのである。アマチュア自主映画出身作家が商業映画に進出したのも大林が最初であり、これ以降大森一樹(翌年「オレンジロード急行」でメジャーデビュー)、石井聰亙、森田芳光、長崎俊一と続く自主映画作家の商業映画進出の突破口となったという点でも、これは映画史上に記憶されるべき作品である。

大林宣彦監督の、「転校生」「時をかける少女」に続く“尾道3部作”の最終作。そして3部作の中で一番好きな作品である。原作は「転校生」と同じ山中恒。前作と同じく、普通は起り得ない不思議なファンタジーである。少年から大人になって行く時期に、誰もが感じる甘酸っぱい初恋の物語。その少年(尾美としのり)の前にある日ピエロのような恰好をした、初恋の相手とそっくりな少女が現れ、“さびしんぼう”と名乗る。やんちゃで、トラブルばかり起こすさびしんぼうに、少年は不思議な親近感と安らぎを感じ、心を寄せて行くが、やがて別れの時がやってくる。意外なさびしんぼうの正体はここでは書かない。映画を見て確かめて欲しい。雨の中、ピエロの化粧が落ちかけたさびしんぼうを抱きしめる少年の気持ちがせつない。全編に流れる、ショパンの「別れの曲」がとても効果的。爽やかで心がやさしくなれる、いつまでも心に残る名作である。

大林宣彦監督の、「転校生」「時をかける少女」に続く“尾道3部作”の最終作。そして3部作の中で一番好きな作品である。原作は「転校生」と同じ山中恒。前作と同じく、普通は起り得ない不思議なファンタジーである。少年から大人になって行く時期に、誰もが感じる甘酸っぱい初恋の物語。その少年(尾美としのり)の前にある日ピエロのような恰好をした、初恋の相手とそっくりな少女が現れ、“さびしんぼう”と名乗る。やんちゃで、トラブルばかり起こすさびしんぼうに、少年は不思議な親近感と安らぎを感じ、心を寄せて行くが、やがて別れの時がやってくる。意外なさびしんぼうの正体はここでは書かない。映画を見て確かめて欲しい。雨の中、ピエロの化粧が落ちかけたさびしんぼうを抱きしめる少年の気持ちがせつない。全編に流れる、ショパンの「別れの曲」がとても効果的。爽やかで心がやさしくなれる、いつまでも心に残る名作である。

またまた宮崎アニメ(これが最後です(笑))。でも、やはりこれも映画史に残る傑作なのだから仕方がない(キネ旬ではアニメとして初めてベストワンを獲得)。

またまた宮崎アニメ(これが最後です(笑))。でも、やはりこれも映画史に残る傑作なのだから仕方がない(キネ旬ではアニメとして初めてベストワンを獲得)。