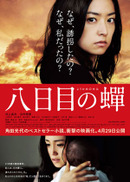

![]() 八日目の蟬

八日目の蟬

2011年・日本/松竹=日活・配給:松竹

2011年・日本/松竹=日活・配給:松竹

監督:成島 出

原作:角田 光代

脚本:奥寺 佐渡子

直木賞作家・角田光代の同名ベストセラー小説を、「孤高のメス」の成島出監督により映画化。脚本は「時をかける少女」、「サマーウォーズ」(共に細田守監督作)、「パーマネント野ばら」と良作が続く奥寺佐渡子。

生まれてすぐに誘拐され、犯人の女・希和子(永作博美)によって4歳になるまで育てられた秋山恵理菜(井上真央)。両親のもとには戻ったものの、両親とはギクシャクした関係のままに育つ。21歳となり、親と離れて暮らす彼女は、妻子ある男の子供を身ごもってしまう。恵理菜はやがて、訪ねてきたルポライターの安藤千草(小池栄子)とともに、希和子との4年間の逃亡生活を辿る旅に出る…。

誘拐は罪が重い犯罪のはず。当然世間も希和子を厳しく糾弾する。捕まった彼女の裁判の様子も淡々と描かれる。

そればかりか、元の生活を取り戻した後も、恵理菜の家庭は、決して癒えない深い傷を負ったままである。

まさに、この冒頭のシークェンスで見る限り、希和子は恵理菜たちの幸せな家庭を壊した、許されざる“悪人”である。

だが、本当に彼女は悪人だったのか…。映画は、恵理菜の荒んだ現在の生活ぶりと並行しながら、希和子と、彼女に薫と名付けられた恵理菜との、4年間に及ぶ逃避行の生活ぶりを丹念に描いて行く(テーマといい、罪を犯した人間のあてなき逃避行といい、昨年の傑作「悪人」と重なる要素は多い)。

そこから、やがて見えて来るのは、希和子という女性が限りなく注ぎ続けた、母の愛の美しさである。これには泣ける。男の私でもボロボロ泣いた。これは、本年屈指の、泣ける感動の秀作である。

(以下ネタバレあり。未見の方はご注意ください)

希和子は、最初は誘拐するつもりはなかった。たまたま両親が外出する所を見つけ、子供の顔を見たいが為に侵入しただけである。

そこで、赤ん坊のあどけない笑顔(これが本当に可愛い)を見たら、ついフラフラと連れて行きたくなっただけである。

希和子も、恵理菜の父親との不倫で妊娠し、生みたかったが男に言いくるめられ、中絶手術の後遺症で二度と子供を産めない体となった、可哀相な女である。本来であれば、彼女は母親になっていたはずである。

だからこそ、赤ん坊がいとおしい。それなのに、もう二度と赤ん坊を抱けない。…母親としての悲しみと、愛の強さが、あどけない赤ん坊を目にして燃え上がった…その結果の誘拐劇なのである。彼女にも同情する余地はある。

この辺り、さすがは女性原作者・女性脚本家ならではのきめ細かさである。

最初の頃は、引付けを起こしたように泣く赤ん坊をやや持て余し気味。だが、成長し3~4歳頃になると、もう可愛くて仕方がない。希和子は次第に、本当の親そのままに子供への愛が深まって行くのである(4歳の薫を演じた渡邉このみちゃんが実に可愛い)。

個人的な事になるが、私も、妻と一緒に2人の子供(共に女の子)を育てたが、その経験から見ても、この辺りの子育てに関する親の気持はまったくの同感。

子供は、この頃(4歳頃まで)が一番可愛い。目に入れても痛くない、とはまさに実感である。― 逆に、この0~4歳の頃を子供と一緒に暮らせなかった母親には、子供への愛情が欠落してしまう事も大いにあり得る。母・恵津子(森口瑤子)が恵理菜に愛を注げない理由もこれで十分納得出来るのである。

希和子が薫の為に歌って聞かせる「見上げてごらん夜の星を」の歌もうまい使い方である。

この中の歌詞には、“手をつなごう僕と、追いかけよう夢を、二人なら、苦しくなんかないさ”というくだりがあるが、まさに、二人でいるからこそ、苦しい時でも乗り切れる、希和子と薫に対する励ましと希望の歌になっているのである(今回の東日本大震災に関して、サントリーCMのチャリティ・ソングに使われているのも、これが励ましと希望の応援歌だからだろう)。

逃避行の果てにたどり着いた、小豆島におけるシークェンスはこの作品の白眉。

希和子は、薫(恵理菜)に、美しいものをいっぱい見せてあげようと心に決める。

山の上から見る、おだやかな瀬戸内海の美しさ。中山春日神社での、中山農村歌舞伎のあでやかさ。そして、中山千枚田の、松明を灯した虫送りのシーンの美しさには感嘆。

日本人であれば、誰もがそうした日本の昔ながらの風物詩に心動かされるだろう。

それらの風景を薫に見せる事によって、希和子と薫との、母子の絆は、確かに強まって行く。

観客はいつしか、この親子がいつまでも離れずに、幸せになって欲しいと望むようになっている事に気付くだろう。…つまり、希和子に寄せる感情が、冒頭とは180度変わってしまっているのである。映画のマジックである。

それだけに、ラストの船着場での、別れのシーンは胸に迫る。深い愛情で結ばれていた母子が引き離されるこのラストには、誰もが涙してしまう。だが、それは、いつかはやってくると希和子も覚悟していた別れなのである。

その直前、写真館で母子の記念写真を撮るのも、いつか来る別れの日の為に、せめてかけがえのない日々の思い出を残しておこうとする思いからであろう。― これが、ラストで画竜点睛として効いている。

現在の恵理菜が、写真館を見つけ、希和子との美しい想い出を蘇えらせるラストでまた泣ける。ここで、真っ白な印画紙に、母子の姿が次第に浮かび上がって来るシーンが、恵理菜の心に過去の記憶が蘇える事とのダブルミーニングになっているのが秀逸。文学と違って、鮮烈な映像(小豆島の美しい風景も)が強いインパクトを与える映画の強味が如何なく発揮された名シーンである。脚本のうまさがここでも光る。

恵理菜もまた、父のいない子を産む事になるであろうが、母(=希和子)の愛の強さを知った今は、きっとその子を、深い愛で育てて行く事になるであろう。

この映画が素晴らしいのは、時代がどう変わろうとも、どんな状況に置かれようとも、母が子に寄せる愛情は、強く、美しく、かけがえのないものであり、それが蝉の一生のように、短く、はかないものであればあるほど、その愛はより強く輝きを放つのだという事を、この映画は力強く訴えているからである。

脚本が素晴らしい。2章に分かれた原作を解体し、過去と現在を巧みに縒り合わせて、感動のラストに収斂して行く構成の見事さに唸った。奥寺佐渡子は、原作を映画的に再構成する技術では、今の日本で最高の部類に入るのではないか。今年の最優秀脚本賞はほぼ決まりではないかと思う。

この名脚本を得て、人間の業の深さと、母の愛の強さを着実に描き切った成島出の演出もお見事。「孤高のメス」に続き、成島出はまたも素晴らしい、心に沁みる感動作を作り上げた。終盤の丹念かつきめ細かい演出振りは、風格すら感じられる。

小豆島の美しい風物描写は、いつまでも忘れられないだろう。日本人であれば、是非見ておくべき、これは本年屈指の力作である。 (採点=★★★★★)

(さて、お楽しみはココからである)

この映画を見て、過去の日本映画の秀作を思い出す人は結構いるようだ。成島監督も、そうした名作をある程度は意識しているのかも知れない。

例えば、「映画と出会う・世界が変わる」ブログの哲0701さんは、小豆島の風景から、木下恵介監督の「二十四の瞳」を思い出し、回想で描かれる親子の旅の描き方は、まるで「砂の器」(野村芳太郎監督)であると書いている。

私も見ててそれを思い出した。特に、二人が旅する土地の風景の美しさ、親子が引き離されるシーンの泣ける演出、過去と現在を巧みにオーバーラップさせつつ真相が明らかになって行く脚本のうまさなど、「砂の器」との共通点は多い。

また、タニプロさんのブログでは、阪本順治監督の「顔」(2000)を挙げている。女性が逃避行を続ける様を観ているうちに、観客もいつしか彼女に感情移入をしてしまい、どこか応援してしまうような思いにさせられる…という点は確かに共通している。この事は川本三郎さんもキネ旬4月上旬号のコラムで書いている。

同じコラムで川本さんは、前述の「見上げてごらん夜の星を」の歌についても触れている。これは、'63年に松竹で作られた同名の映画「見上げてごらん夜の星を」(番匠義彰監督)の主題歌でもあるのだが、これも心温まる、ちょっぴり泣ける映画であった。

私は、後半の恵理菜の“自分探しの旅”のくだりで、'79年の前田陽一監督「神様のくれた赤ん坊」を思い出した。

見知らぬ女に6歳の子供を押し付けられた渡瀬恒彦と桃井かおりのカップルが、その子の父親探しの旅の過程で、桃井が自らの記憶にある子供の頃の風景を思い出して行く、とても心温まる素敵な映画であった。

血の繋がらない子供を連れて旅するうちに、いつしか子供に対する愛情が湧いて来るという流れ、そして自分探しの旅、と、共通項は多い。

他人の子供と一緒に暮らすうちに、次第に本当の子供に対するような愛情が芽生えて来る、という点では、小津安二郎監督の「長屋紳士録」(47年)を思い出す事も出来る(これも川本さんが指摘している)。

・・・さて、こうやって挙げて来て、これら作品すべてに共通する点がある事に気が付いた。

実はこれらは、すべて松竹製作・配給作品なのである。「顔」もあまり知られていないが、れっきとした松竹作品である。

「八日目の蟬」もまた、松竹配給作品である。そう考えると、本作にも松竹の伝統である、“家族の物語”、そしてもう一つの松竹映画のお家芸“ロードムービー”の2つの要素が共に散りばめられている事に気付く。

松竹で数多くの監督作を発表した、清水宏監督は「有りがたうさん」、「按摩と女」等のロードムービーの秀作があるし、山田洋次監督も「家族」、「幸福の黄色いハンカチ」、「十五才・学校Ⅳ」とロードムービーの傑作をいくつも生み出している。前述の「砂の器」、「神様のくれた赤ん坊」、「顔」もロードムービーである。

そう言えば、本作の小豆島で製麺業を営んでいる平田満と風吹ジュン夫婦の、純朴で人情味溢れる生活ぶりは、まるで「男はつらいよ」のワンシーンのようである。

本作が松竹で配給されたという事は、そういう意味では必然であったのかも知れない。