・開催日: 1976年3月13日(土)

番外編第6回 「東映アクションの華麗なる追跡! 鈴木則文監督特集」

・場所: シギノ大劇

・上映開始: PM 10:30

・テーマ: 番外編第6弾のテーマは、鈴木則文監督特集。実はこの番組の主催は、私(土田)である。私は以前から鈴木則文監督の大ファンで、これは是非ともやりたかった企画である。ただメンバーの多くは「鈴木則文の名前で客が集まるのか?」と不安に思ったようだ。“深作、清順、加藤泰、岡本喜八、蔵原、川島雄三と続いて来たこれまでの監督たちと比べれば格下”という認識で、筋金入りのB級映画ファンの当メンバーですらそんなものだった。番外編で自己責任だからこそ可能だった番組である。とにかくも上映が決まり番宣はスタートしたが、本当の所は不安だった。ところがそんなある日、安藤さんという方から電話が入り、「鈴木監督とは懇意で、よろしければ東京から鈴木監督をお呼びして講演してもらいましょうか」との話だった。にわかには信じられなかったが、私にとっては願ってもない話で、その後安藤さんから「監督の来阪が決まりました」との連絡があり、各メディアに「鈴木則文来館講演あり」を追加で入れてもらう事にした。驚いたのはそれ以後「本当に鈴木監督が来るのですか?」等の問い合わせが数件入り、中には「鈴木監督が来るのなら絶対行きます!」との電話もあって、私は涙が出そうになった。そして上映会当日、鈴木監督が本当にやって来た。その時の上映会の顛末については後の回想記で。

・当日プログラム(PDF) ※ご覧になるには Adobe.Readerのインストールが必要です。

(注)プログラムはすべてB4サイズです。印刷したい場合はB4が印刷出来るプリンターなら問題ありませんが、A4プリンターであれば、B4→A4への縮小プリントを行ってください。

※ 画像をクリックすると拡大されます。

(作品紹介)

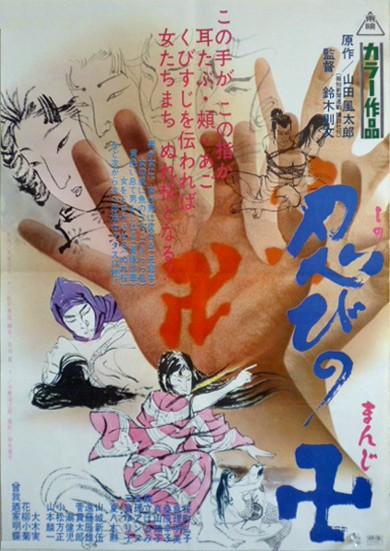

忍びの卍

忍びの卍

製作:東映(京都撮影所)

封切日:1968.01.27 上映時間:89分 カラー/東映スコープ

企画:天尾完次、松平乗道

監督:鈴木則文

原作:山田風太郎

脚色:佐治乾、小野竜之助

撮影:鈴木重平

音楽:伊部晴美

助監督:本田達男

出演者:夏八木勲、桜町弘子、遠藤辰雄、山本麟一、真理アンヌ、菅貫太郎、山城新伍、曽我廼家明蝶、大木実

1963年頃から単発的に作られていた山田風太郎原作の荒唐無稽忍者ものの1本である。中島貞夫監督の「くノ一忍法」シリーズ(1964)が有名だが、後に東映ポルノ路線を牽引する事になる鈴木監督にしてはエロ描写は控えめである。桜町弘子と真山知子のレズシーンは見ものだったが。むしろ鈴木監督の狙いはプログラムの監督語録にもある、ロジェ・ヴァディム監督「血とバラ」から影響を受けた耽美的映像である。“血の赤”を意識的に強調した映像に注目して欲しい。“襖を開けるとその向こうは真っ赤な世界”は鈴木清順を思わせるが、則文さんの発言によると清順監督よりも早くこうした映像は頭にあったそうだ。夏八木勲と桜町弘子扮する陽炎との悲恋の描写に、師匠加藤泰からの影響が窺える。

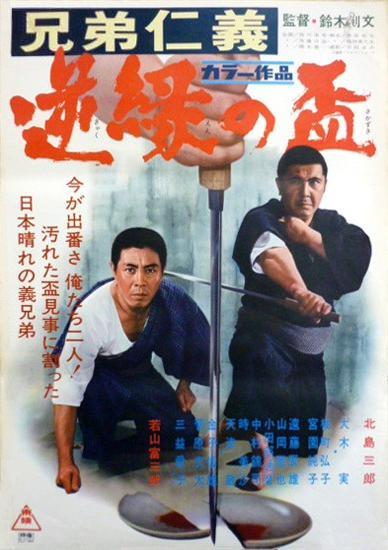

兄弟仁義 逆縁の盃

兄弟仁義 逆縁の盃

製作:東映(京都撮影所)

封切日:1968.08.27 上映時間:90分 カラー/東映スコープ

企画:西川幸男、俊藤浩滋、橋本慶一

監督:鈴木則文

脚本:笠原和夫、梅林貴久生

撮影:吉田貞次

音楽:菊池俊輔

助監督:志村正浩

出演者:北島三郎、菅原文太、若山富三郎、遠藤辰雄、三益愛子、桜町弘子、大木実、宮園純子、金子信雄、天津敏

“兄弟仁義”シリーズ第七作目。この時期の鈴木監督はシリーズ1作目も含め、任侠映画の脚本を書きまくっていただけに、本作の演出も手慣れたものである。脚本に笠原和夫が参加しているが、四日市の公害問題を絡めているのは、ちょっと任侠映画にそぐわない気がする。もう一つの軸は北島三郎が生き別れの母を探す現代版「瞼の母」物語。ようやく探し当てた母を演じているのは、母もの映画と言えばこの人・三益愛子。こちらの話はなかなかよく描けている。若山富三郎が北島と義兄弟の盃を交わす侠客として好演。最後は兄弟分の若山を殺された北島が悪辣な敵の組への殴り込みとなる。ここで加勢するのが菅原文太。鈴木監督とは初の顔合わせだが意気投合、文太が外様としてなかなか役を貰えなかったこの頃に、鈴木監督は文太の人物像を丁寧に描き、文太も応えてキラリ光るものを見せた。以後鈴木監督の「関東テキヤ一家」シリーズを経て、菅原文太は東映のエースとなって行く。

緋牡丹博徒 一宿一飯

緋牡丹博徒 一宿一飯

製作:東映(京都撮影所)

封切日:1968.11.22 上映時間:95分 カラー/東映スコープ

企画:俊藤浩滋、日下部五朗

監督:鈴木則文

脚本:野上龍雄、鈴木則文

撮影:古谷伸

音楽:渡辺岳夫

助監督:本田達男

出演者:藤純子、鶴田浩二、若山富三郎、水島道太郎、菅原文太、城野ゆき、村井国夫、白木マリ、西村晃、山城新伍、玉川良一、天津敏

この作品こそが、実は私が鈴木監督作品の中で一番感動を覚えた、大好きな作品である。昭和45年頃、ようやくボチボチではあるが任侠映画を意識して観るようになり、遅ればせながら二番館で任侠映画の旧作を追いかけて観ていた。そんな時この作品に出会ったのである。藤純子扮するお竜さんがとにかくカッコいい。闇討ちをかけて来たヤクザを片手で宙に放り投げ堀に叩き込むシーンをスローモーションで撮った映像など、いい場面がいくつもある。だが一番感動したのは終盤、悪玉ボスに凌辱されたまち(城野ゆき)が「私は汚れたんです」と泣き崩れている時、お竜が片肌脱いで刺青を見せ、まちを懇々と諭すシーンである。「女だてらに、こぎゃんもんば背負って生きとっとよ。だけん、私にゃ、まちさんの気持ちは、ようわかりますばい…。女と生まれ、人を本当に好きになった時、一番苦しむのは、この汚してしもうた肌ですけんね。消えんとよ、もう一生…。だけん、体じゃなかつよ。人を好きになるのは、心。肌に墨ばうてても、心にゃァ誰も墨をうつことは、でけんとですもんね」。私はこのシーンで、ボロボロ泣いてしまった。ヤクザ映画で、こんなに泣けるとは思わなかった。心にジンと沁みた。この映画は単なる女をヤクザにしただけの映画ではない。女だからこそ、自らも肌を傷つけてしまったお竜だからこそ言える、男には決して分からない女ゆえの悲しみが強く打ち出されている、その事に深い感動を覚えたのである。お竜の生みの親である鈴木監督だからこそ書けた、これは任侠映画史上に残る名セリフだと思う。

その他にもこの映画には名セリフ、名シーンがいっぱいある。お竜「ばってんが、私には私だけの作法があるとです」、周太郎(鶴田浩二)「お前さんなら、ドスよりお針の方が似合うぜ」。お竜が落とした簪を拾った周太郎が、道行の直前にお竜の髪に簪をそっと刺すシーンでは場内から拍手が沸いていた。セリフのないラブシーンと言えよう。そして撃たれた死に際の周太郎のセリフ「俺の死骸は川へでも流してくれ、やくざ者には、墓場はねえんだよ」。どのセリフ、シーンにもジーンとさせられた。そしてラスト、一人になったお竜が無人の櫓の上で、泣きながら太鼓を叩くシーンでまた泣けた。

任侠映画でこんなに泣ける映画は、錦之助の「関の彌太ッペ」と本作くらいではないだろうか。何度観ても泣ける。以来私は鈴木則文の大ファンになったのである。

菅原文太が珍しく悪役を演じているが、これも気心知れた鈴木監督だからこそ実現した役柄だろう。凄みある悪役演技が見どころ。ワルを演じてもサマになる文太の個性は、後に深作監督の「人斬り与太」シリーズで開花する事となる。

予告編 https://www.youtube.com/watch?v=CfSIsJ6ANf8

シルクハットの大親分 ちょび髭の熊

シルクハットの大親分 ちょび髭の熊

製作:東映(京都撮影所)

封切日:1970.11.21 上映時間:89分 カラー/東映スコープ

企画:俊藤浩滋、松平乗道

監督:鈴木則文

脚本:高田宏治

撮影:塚越堅二

音楽:津島利章

助監督:皆川隆之

出演者:若山富三郎、伊吹吾郎、北龍二、石山健二郎、小池朝雄、須賀不二男、名和宏、白木マリ、汐路章、川谷拓三、藤純子

「緋牡丹博徒」からのスピンオフで、若山演じる熊虎親分が主人公として大暴れするシリーズ第2弾。出色なのは外国から輸入した自動車に試しに乗った熊虎が、運転方法を知らず暴走するシーンで、まるでサイレント時代のチャップリン・コメディのように、コマ落とし撮影も交えたドタバタ・ギャグの連続に大笑いした。「一宿一飯」でも熊虎親分の純情ぶりとスケベ心のギャグ・シーンに笑ったが、鈴木監督の笑いのセンスは天下一品である。そうかと思うと熊虎が敵に襲われ危機一髪の時、銃声一発、曼珠沙華の花の向こうから颯爽とお竜さんが現れるシーンは実にカッコいい。「お竜さん、あんたいつもエエ時に出て来まんなァ」の熊虎のセリフにも笑った。ラストのお竜の助っ人としての活躍ぶりもカッコいい。血で画面が真っ赤に染まるシーンもある。また、農商務省という国家権力に対する批判を盛り込む所も含め、鈴木監督らしい要素が随所に散りばめられている所にも是非注目して欲しい。

予告編 「シルクハットの大親分」シリーズ2本纏め https://www.youtube.com/watch?v=2TAx1Sb5XNU

関東テキヤ一家 喧嘩火祭り

関東テキヤ一家 喧嘩火祭り

製作:東映(京都撮影所)

封切日:1971.02.13 上映時間:86分 カラー/東映スコープ

企画:俊藤浩滋、佐藤雅夫

監督:鈴木則文

脚本:鈴木則文、志村正浩

撮影:わし尾元也

音楽:菊池俊輔

助監督:皆川隆之

出演者:菅原文太、南利明、野川由美子、梅宮辰夫、渡瀬恒彦、名和宏、賀川雪絵、遠藤辰雄、汐路章

お終いはこちら、「関東テキヤ一家」シリーズ第四作で、鈴木監督が撮ったシリーズ最後の作品である。そして鈴木監督の本格任侠映画最後の作品でもある。以後鈴木監督はポルノ路線に大きく舵を切る事となる。

本格任侠映画でありながら、鈴木監督らしいお笑いギャグがあちこちに散りばめられている。なにしろ相棒が南利明で(笑)、南が笑いを一人で背負っている。軽妙な名古屋弁の喋りも楽しい。冒頭のトラックを運転する二人の姿が、後の「トラック野郎」を思わせニヤリとさせられる。そして南は途中で「俺もう出番にゃーから網走行ってくら」と言って退場してしまうシーンも笑わせてくれる。そしてラスト間際、野川由美子が敵の銃弾に撃たれるシーンではバックが突然真っ白になり、やがでスローモーションで血のような真っ赤な世界になる。鈴木清順監督作を思わせるが、清順と異なるのは、則文作品での赤は一貫して、“血の赤”であるのは「忍びの卍」、「ちょび髭の熊」、そして本作と観てくれば理解出来るだろう。

なお併映作は山下耕作監督「博奕打ち・いのち札」であるが、こちらもラストに血の池地獄を描いているのはまったくの偶然である。

(回想記)

鈴木監督が来てくれたので、何よりまずお礼、そして本編上映中もずっと楽屋裏で監督へのインタビューと言うかお話を聞けたのが嬉しかった。おかげでせっかくの上映作品を観れなかった(笑)。そして上映作品の合い間に、鈴木監督の講演をお願いした。監督は実によく喋ってくれた。訥々とした喋り方がまた監督らしい。来館した観客も満足したのではないかと思う。残念だったのが、番組にポルノ路線の秀作を組めなかった事。組もうとは思ったのだが、鈴木監督の任侠路線を総括したい、という思いが強くてあえて外したわけである。監督からは、「入れて欲しかったね」と言われてしまったが。第2弾があれば絶対それもやりたかった。

ただ…観客動員は来館講演をPRしたにも関わらず、70人ほど。大幅な赤字を出してしまった。私の力不足である。それでも悔いはない。鈴木監督が喜んでくれたのが何より心強かった。以後鈴木監督とは親交を結び、交流は監督が亡くなるまで続く事になったのである。

DVD/ビデオソフト/配信作品紹介

※次回プログラム 第19回 「菅原文太・野良犬の彷徨」